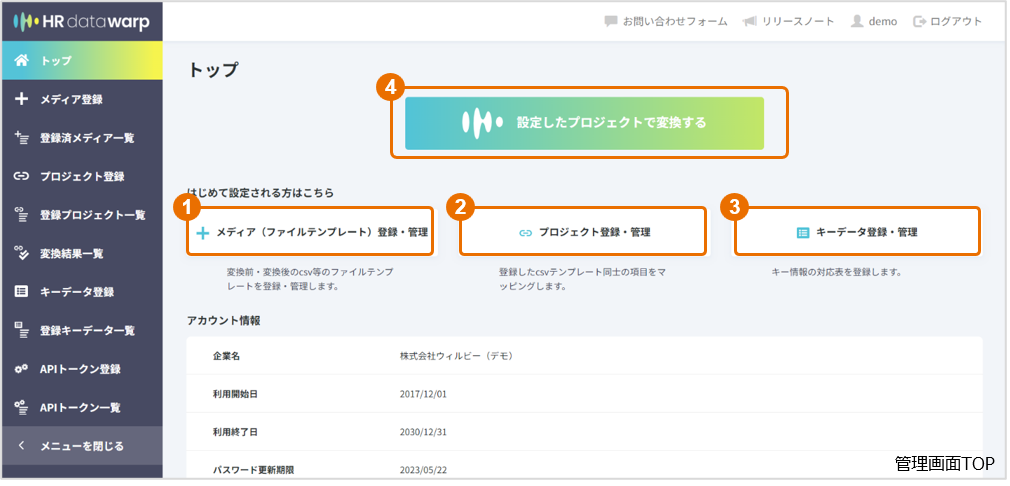

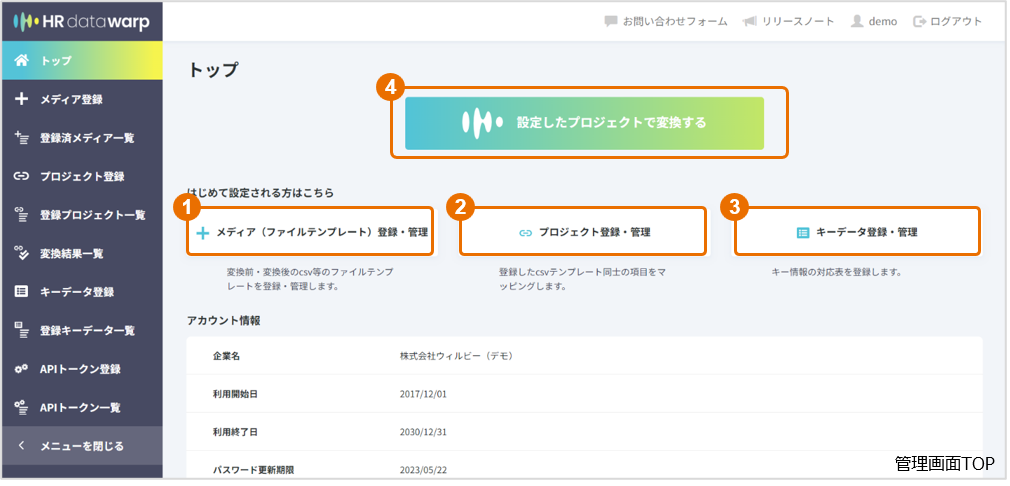

設定の流れ

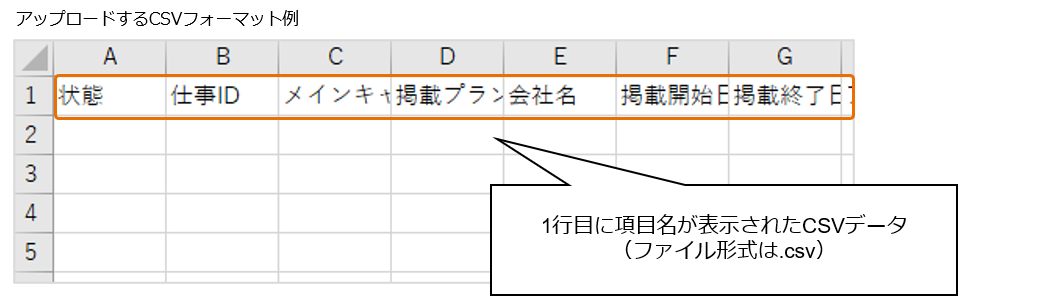

メディアとは、下図のような、CSVの1行目の項目のことを指しています。

メディア登録画面では、変換元(インポート)と変換先(エクスポート)のCSV項目の登録を行います。

以下の手順で、設定できます。

STEP1

左メニューより、 +メディア登録 をクリックします。

STEP2

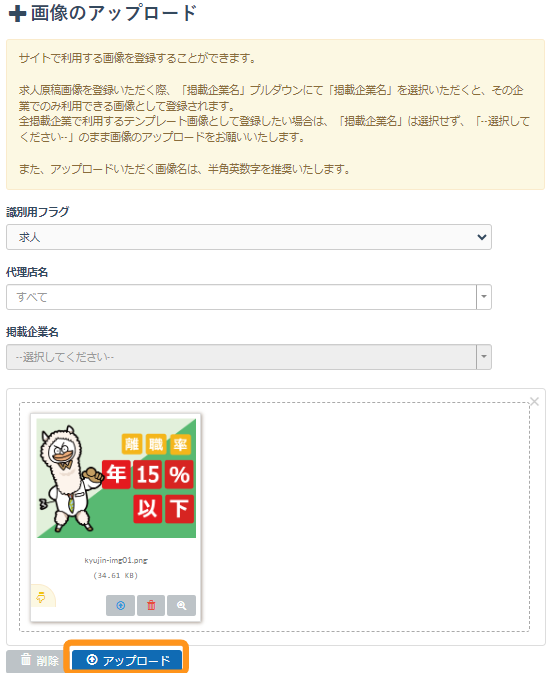

登録画面に遷移しますので、登録したい変換前(インポート)のCSV項目を登録します。CSVフォーマットをアップロードし、必要事項を入力して【登録する】をクリックします。

STEP3

変換先(エクスポート)のCSV項目も、STEP2と同様の作業で登録します。

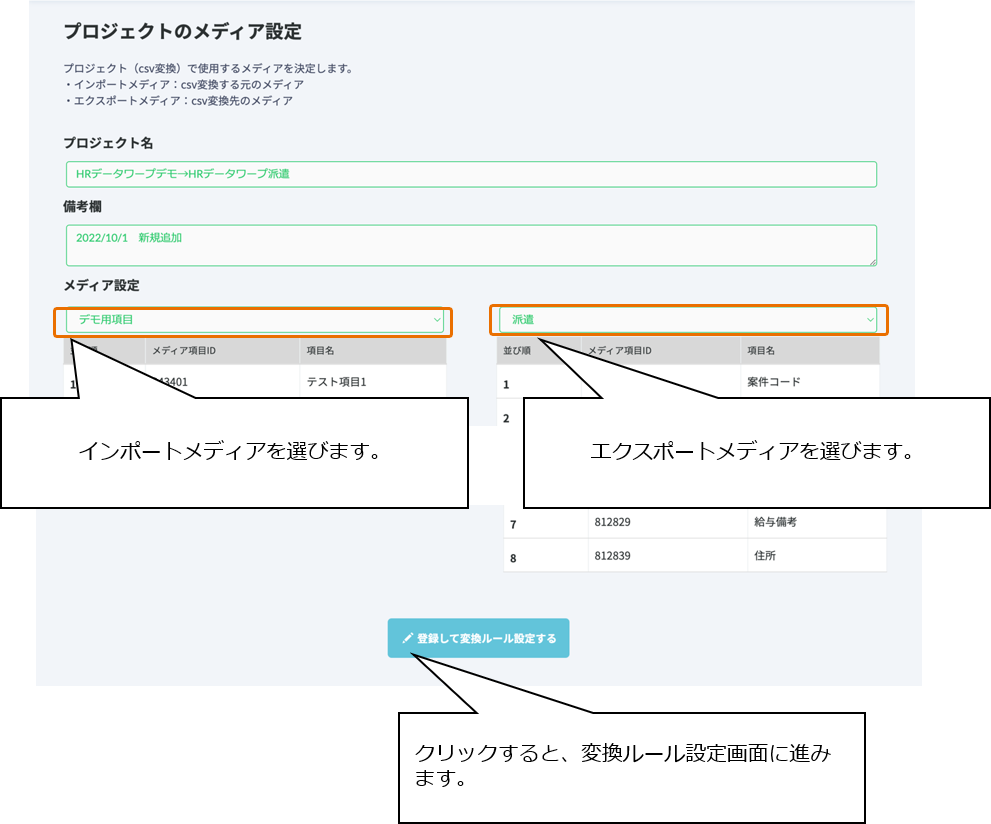

プロジェクトとは、変換前のCSVと変換後のCSVをそれぞれ紐付け、どのCSVからどのCSVに変換させるのか設定することを指しています。

プロジェクト登録画面では、「Aメディア→Bメディア」のように、どのメディアを変換元/変換先とするか、メディア同士紐づけを行います。

以下の手順で、設定できます。

STEP1

左メニューより、 プロジェクト登録 をクリックします。

STEP2

まず、どの媒体からどの媒体への変換にするのか、プロジェクトとして登録します。

登録画面に遷移しますので、必要事項を入力・選択した後、【登録して変換ルール設定する】をクリックします。

Point

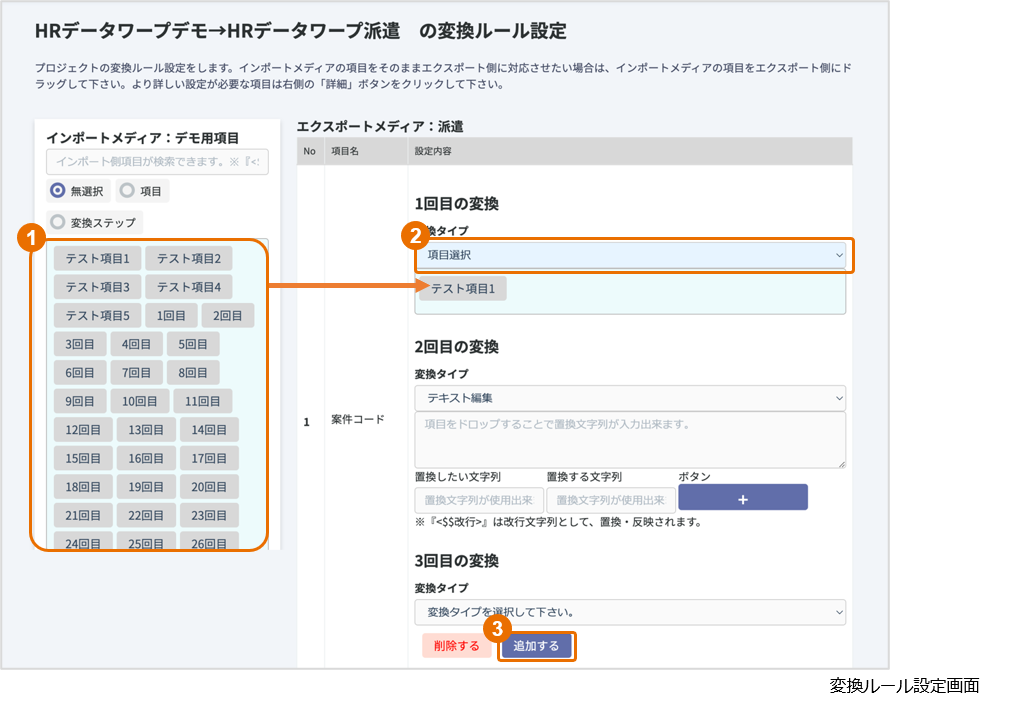

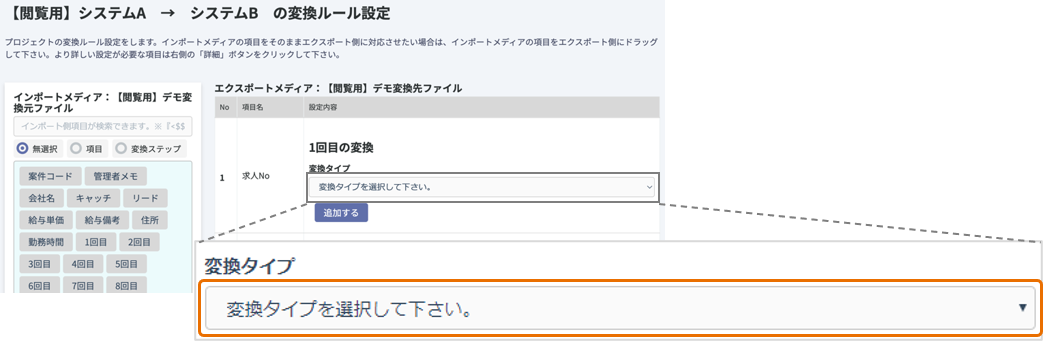

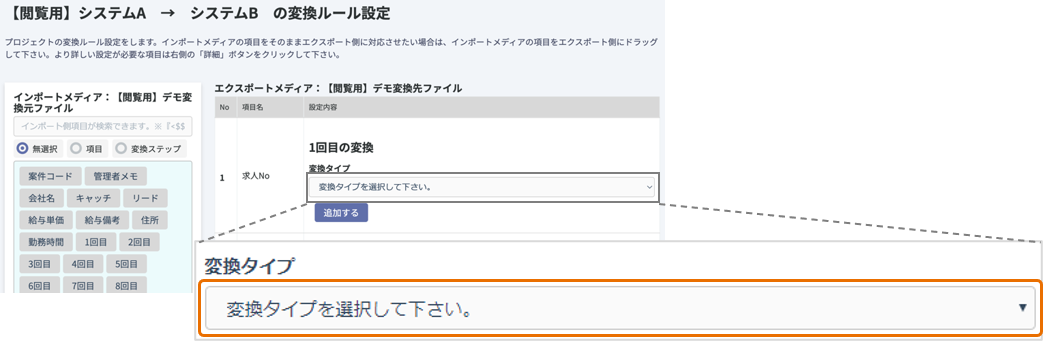

プロジェクト登録が完了すると、変換ルール設定画面に遷移します。変換ルール設定画面では、変換する内容によって変換タイプを選択し、ルールを登録します。

①

こちらは、インポートメディアの項目です。この項目を、右側にあるエクスポートメディアの項目にドラッグ&ドロップすれば、そのまま項目を紐付けることができます。

②

変換タイプを選択し、CSVの項目ごとに変換ルールを設定します。

HRデータワープでは、主に以下3つのことができます。

挿入 Aシステムの項目を、Bシステムの項目として、そのままデータ挿入する。

整形 Aシステムの複数の項目を加工・整形して、Bシステムの項目として出力させる。

置換 Aシステムの項目を、Bシステムの項目として適した形に置換して出力させる。

③

1回変換させた内容をさらに変換してデータを加工することも可能です。

1回の変換だけでは変換できないような内容であっても、この機能を使うことによって変換が可能となります。

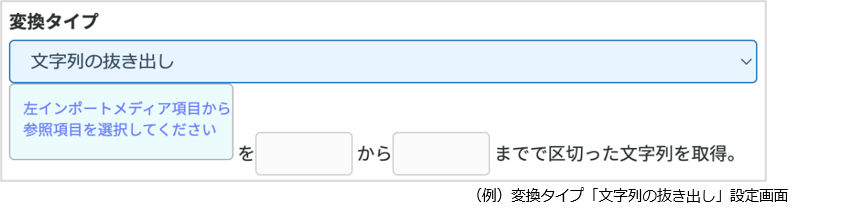

「変換タイプ」とは、変換ルール設定で選択する、項目をどのような条件で変換するかの種類のことを言います。

変換タイプは、以下の画面から設定できます。

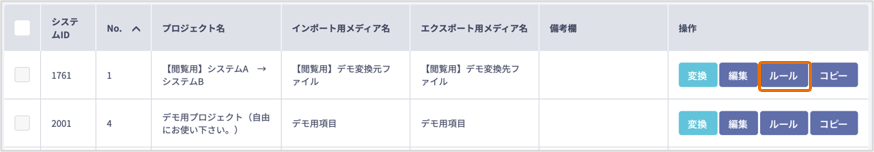

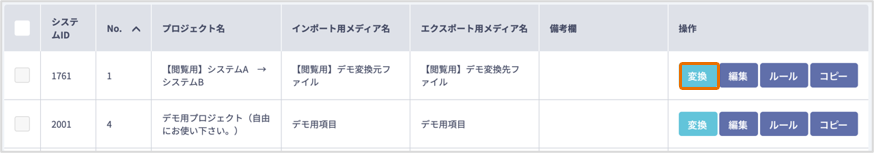

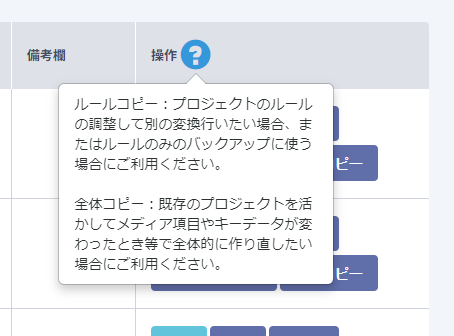

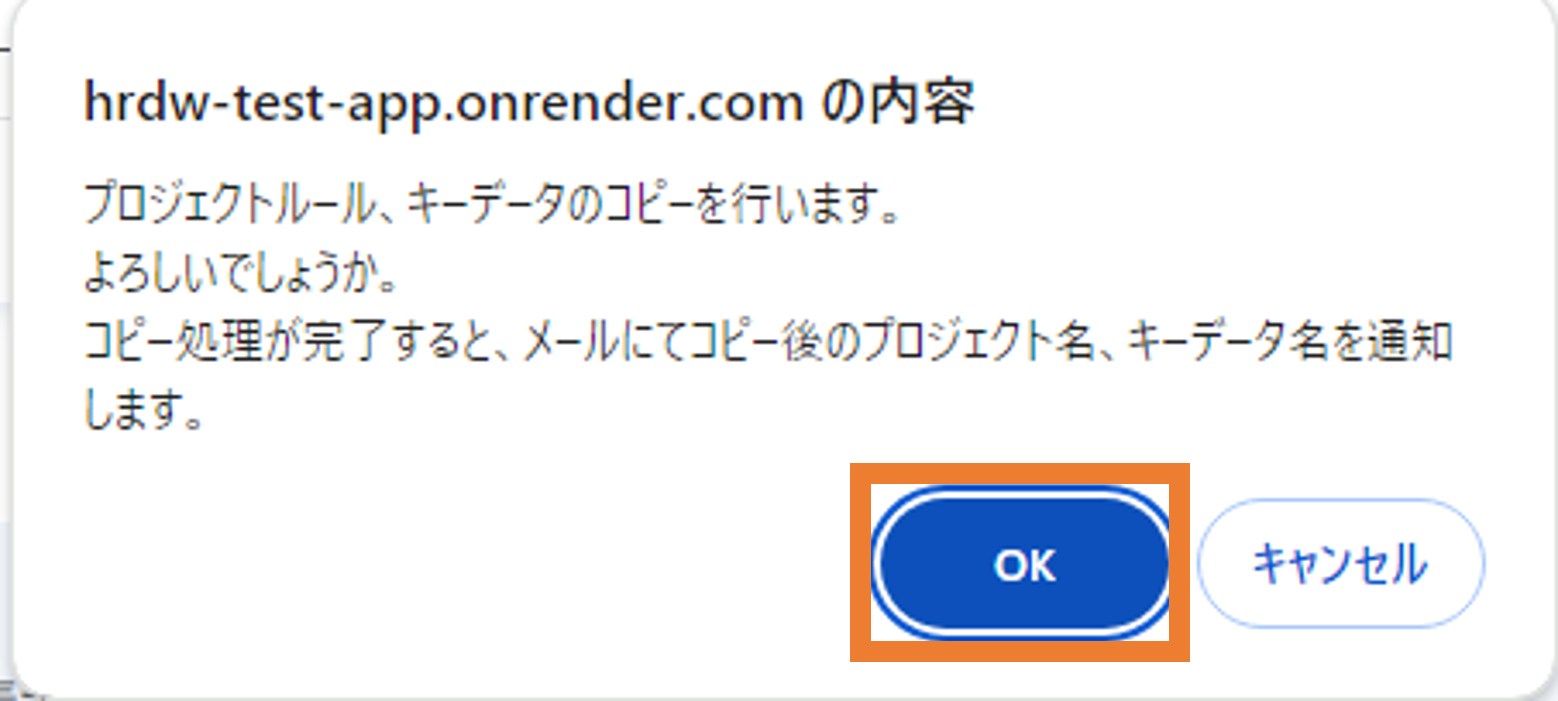

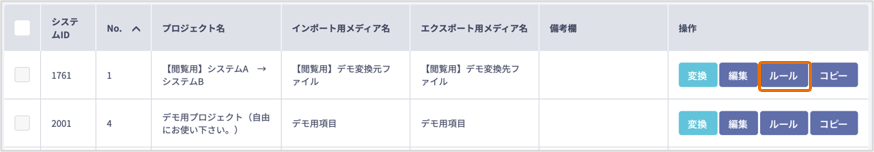

管理画面[登録プロジェクト一覧]

※変換させたいプロジェクトの【ルール】ボタンをクリックすると、設定画面を表示できます。

▼

変換タイプは、「変換タイプ」下のプルダウンメニューより選択できます。

▼

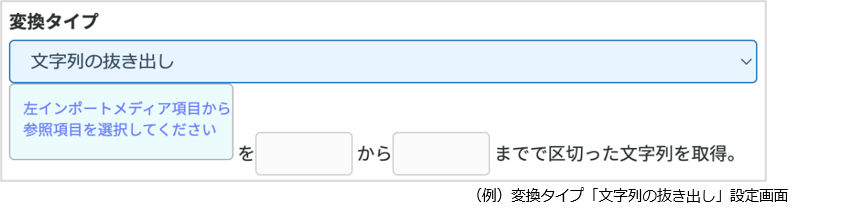

変換タイプを選択すると、その変換タイプにあわせたルール入力フォームが表示されます。

穴埋め問題のように、空欄を埋めるような形で設定、登録することができます。

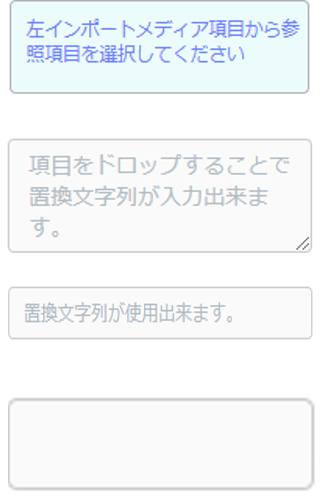

①インポートメディアの項目が並んでいます。変換ルールを設定する際に、右のエクスポートメディアにドラッグ&ドロップで移動させて設定します。

水色背景色の入力フォームは、左側にあるインポートメディア項目から、このフォーム内にドラッグ&ドロップすることで設定できます。

白背景色に「項目をドロップすることで置換文字列が入力出来ます。」と記載がある入力フォームは、インポートメディア項目からドラッグ&ドロップで入力することができます。(フォームには<$$本社住所>といった形で入力されます)

また、直接テキストを入力することもできます。

「置換文字列が使用出来ます。」と記載された入力フォームについてはドラッグ&ドロップで入力は出来ませんが、置換文字列を直接テキスト入力することで使用できます。

白背景色の入力フォームは、直接テキストを入力することで設定できます。

インポートメディア項目からのドラッグ&ドロップはできません。

変換ルール設定画面で登録できる変換タイプは、以下の通りです。

|

変換タイプ名 |

説明 |

|

項目選択 |

インポート側の項目の内容をそのまま挿入します。 |

|

テキスト編集 |

テキストや置換文字列を組み合わせて、整形します。 |

|

全半角切り替え |

文字や数字、記号などを全角・半角表記に統一します。 |

|

整形 |

数字の表記方法を整形します。 |

|

簡易計算 |

簡易計算処理を行い、その結果を出力します。 |

|

文字数処理 |

入力されている文字数別に出力する結果を分けたり、文字数のカウントを行います。 |

|

文字列の置換 |

特定の文字列の範囲を指定して、特定の文字列に置換し出力します。 |

|

文字列の抜き出し |

特定の文字列の範囲を指定して、抜き出し出力します。 |

|

正規表現抜き出し |

こちらの機能をご利用いただく場合は、窓口までお問い合わせくださいませ。 |

|

文字列比較 |

条件別に出力する内容を変更してデータを挿入します。(文字列ver) |

|

時間比較 |

条件別に出力する内容を変更してデータを挿入します。(時間ver) |

|

数値比較 |

条件別に出力する内容を変更してデータを挿入します。(数値ver) |

|

配列のフィルター |

各検索キーの中に特定の文言があるかどうかで、出力する内容を変更しデータ挿入します。 |

|

文字列の分解 |

「|」やカンマなどで連結されている文字列を分解し、○番目の文字列を出力します。 |

|

テキスト連結 |

ある項目とある項目のテキストをつなげて出力します。 |

|

テキスト範囲連結 |

ある項目とある項目のテキストをつなげて出力します。 連結する項目数が多い場合に使用します。 |

|

カスタム変換 |

独自カスタマイズの機能になります。 こちらの機能をご利用いただく場合は、窓口までお問い合わせくださいませ。 |

|

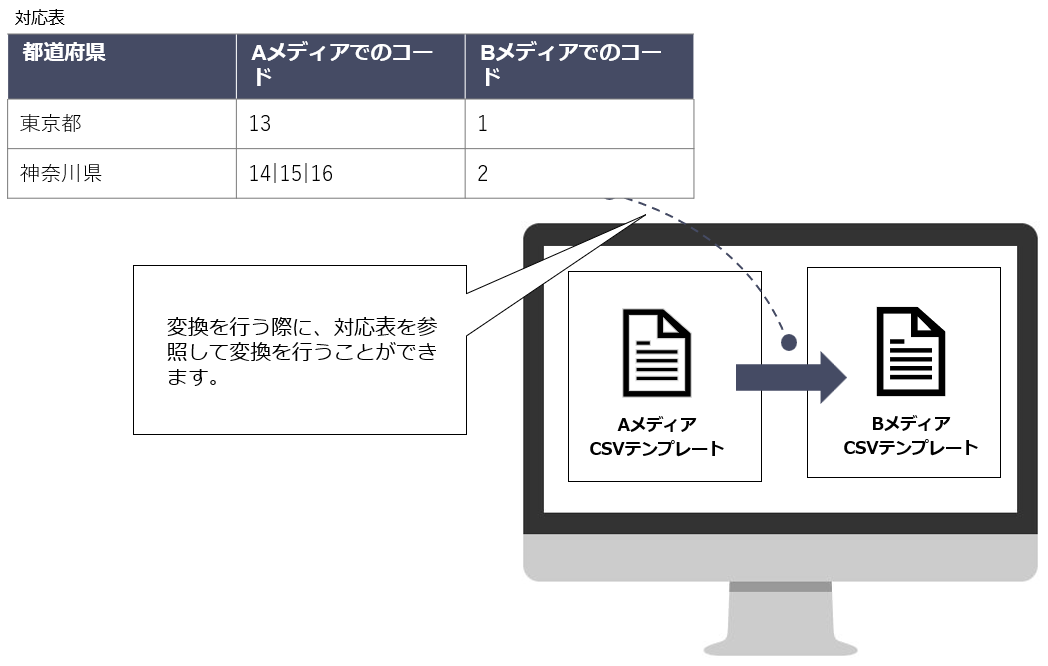

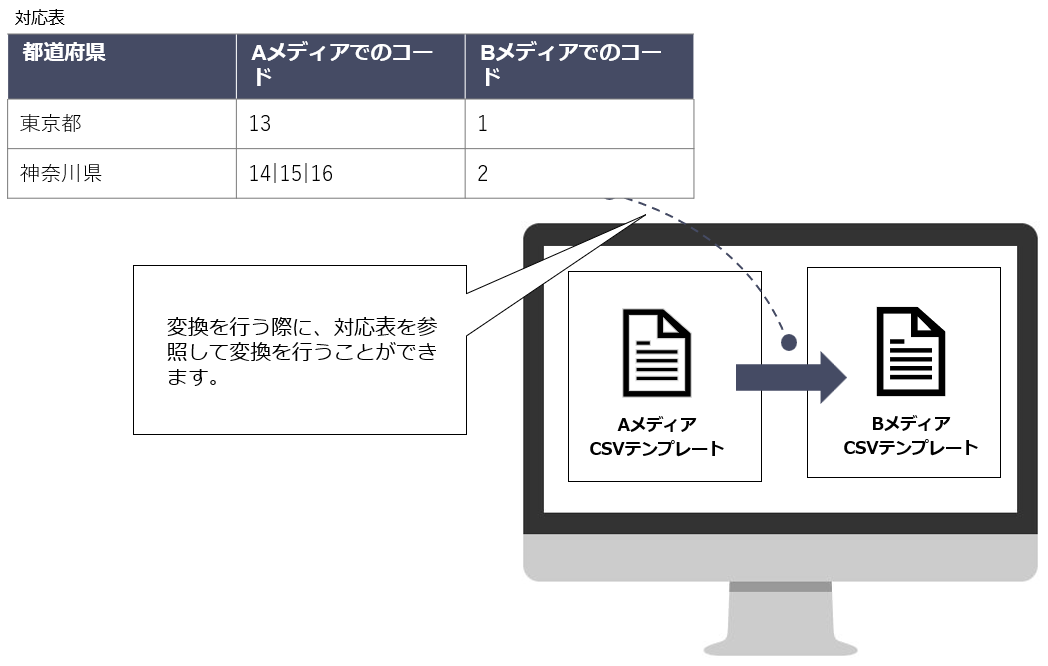

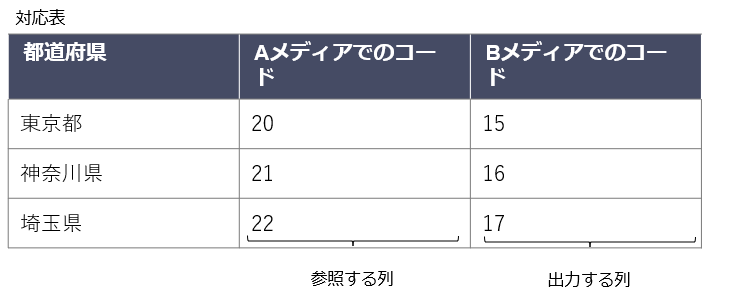

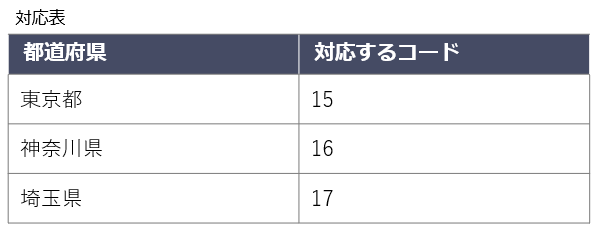

キーデータ変換 |

予め設定しておいた対応表を参照し、検索用のキーデータ変換を行います。 |

|

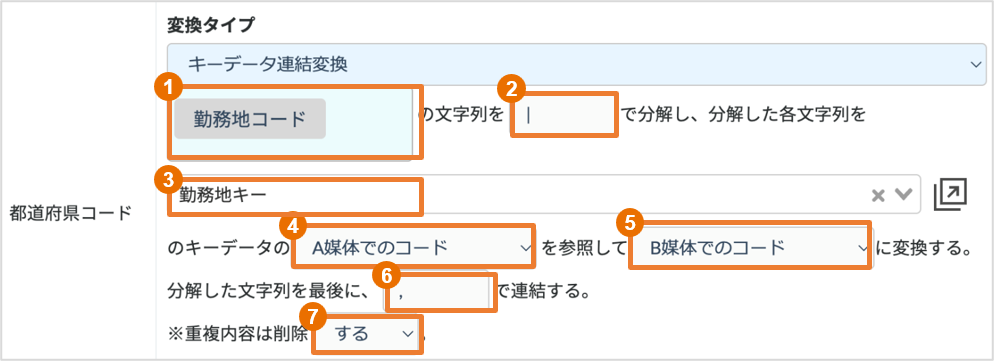

キーデータ連結変換 |

予め設定しておいた対応表を参照し、検索用のキーデータ変換を行い、複数のデータを連結させます。 |

|

キーデータ部分一致 |

予め設定しておいた対応表を参照し、ある文字列が一部分でも含まれていたら、検索用のキーデータ変換を行います。 |

|

キーデータ部分一致連結 |

予め設定しておいた対応表を参照し、ある文字列が一部分でも含まれていたら、検索用のキーデータ変換を行い、複数のデータを連結させます。 |

|

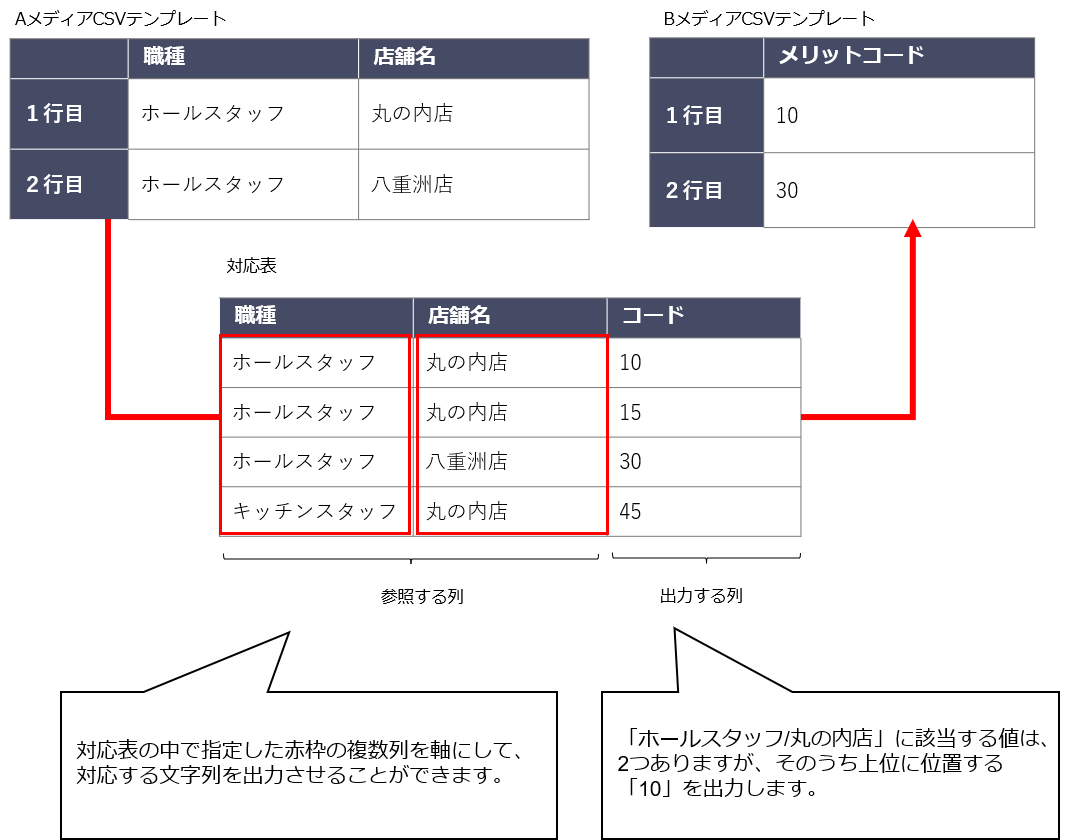

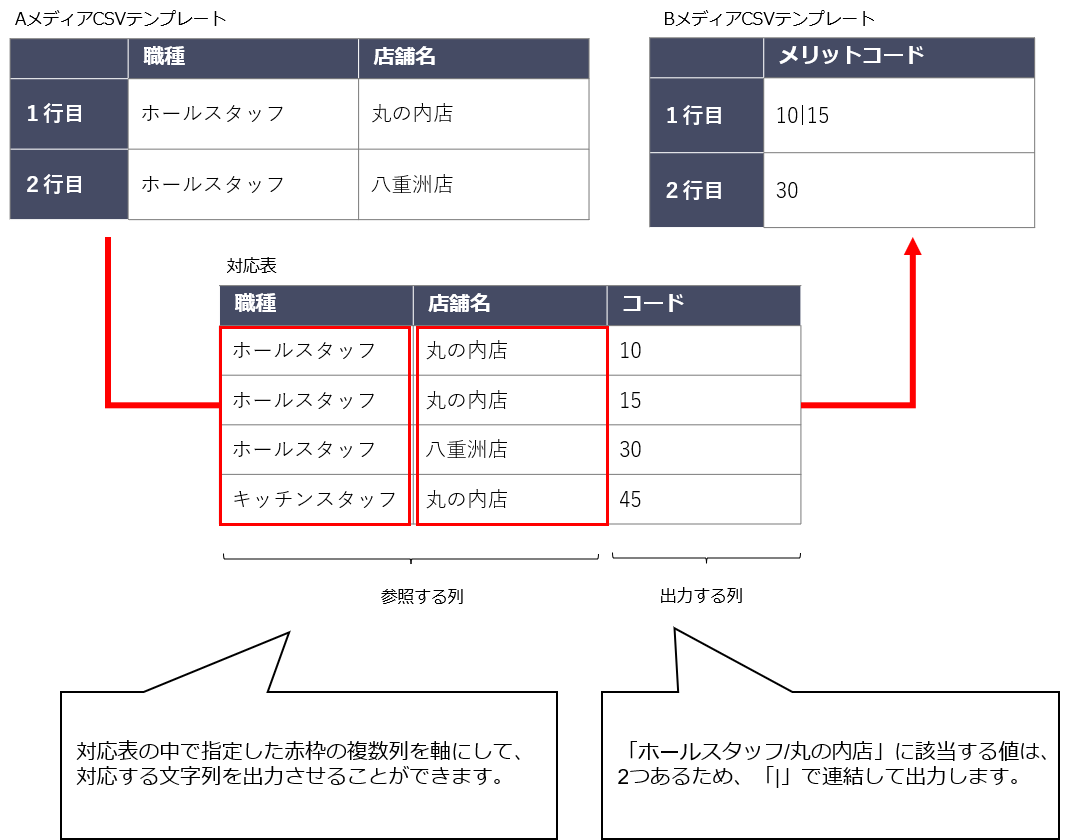

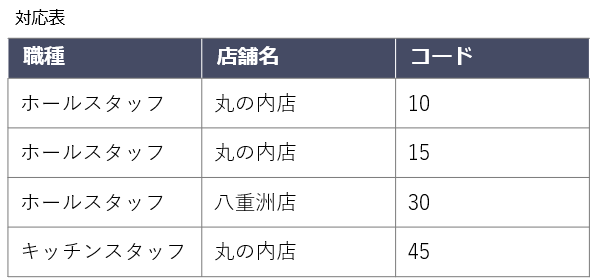

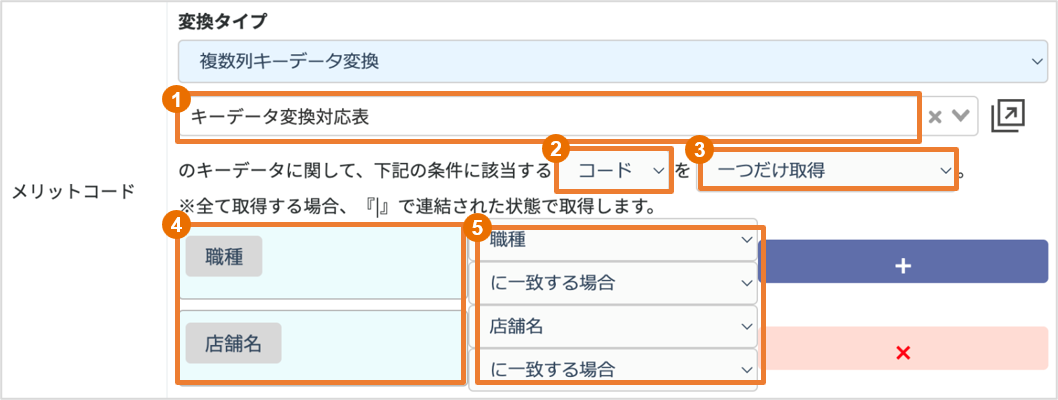

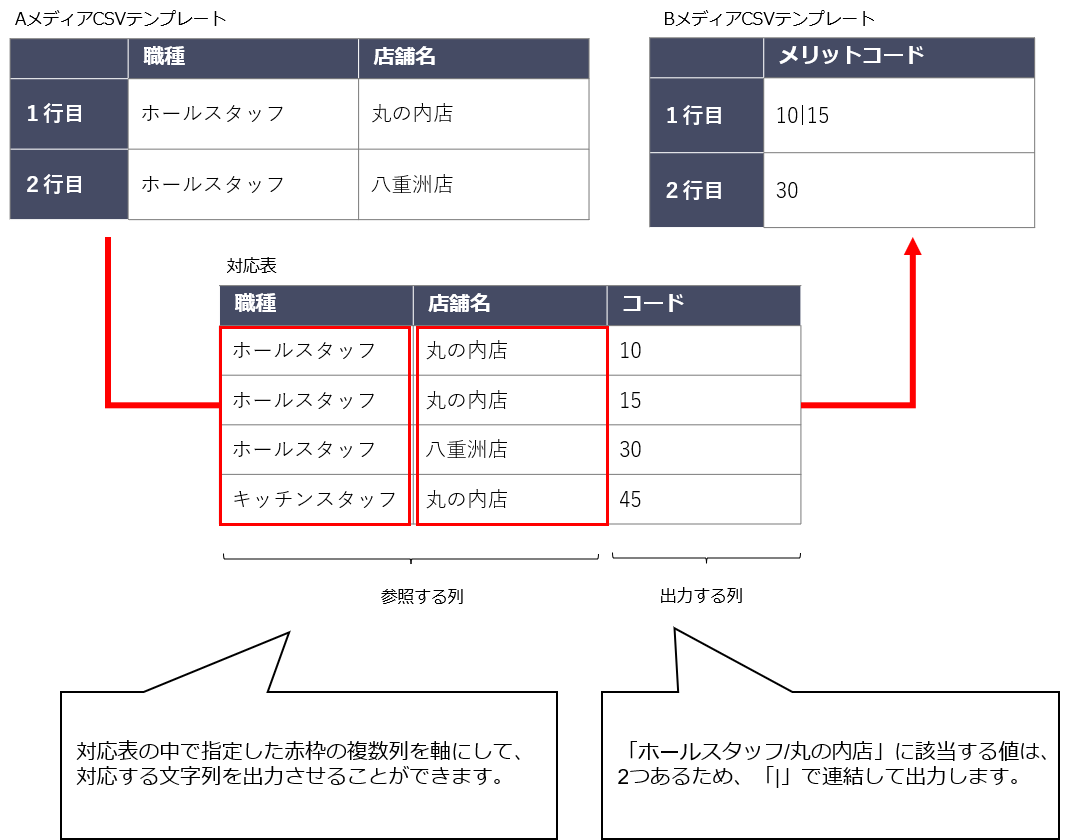

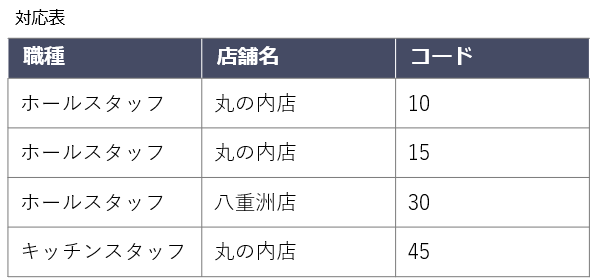

複数列キーデータ変換 |

予め設定しておいた対応表を参照し、ある条件に合致する場合に、検索用のキーデータ変換を行います。 |

|

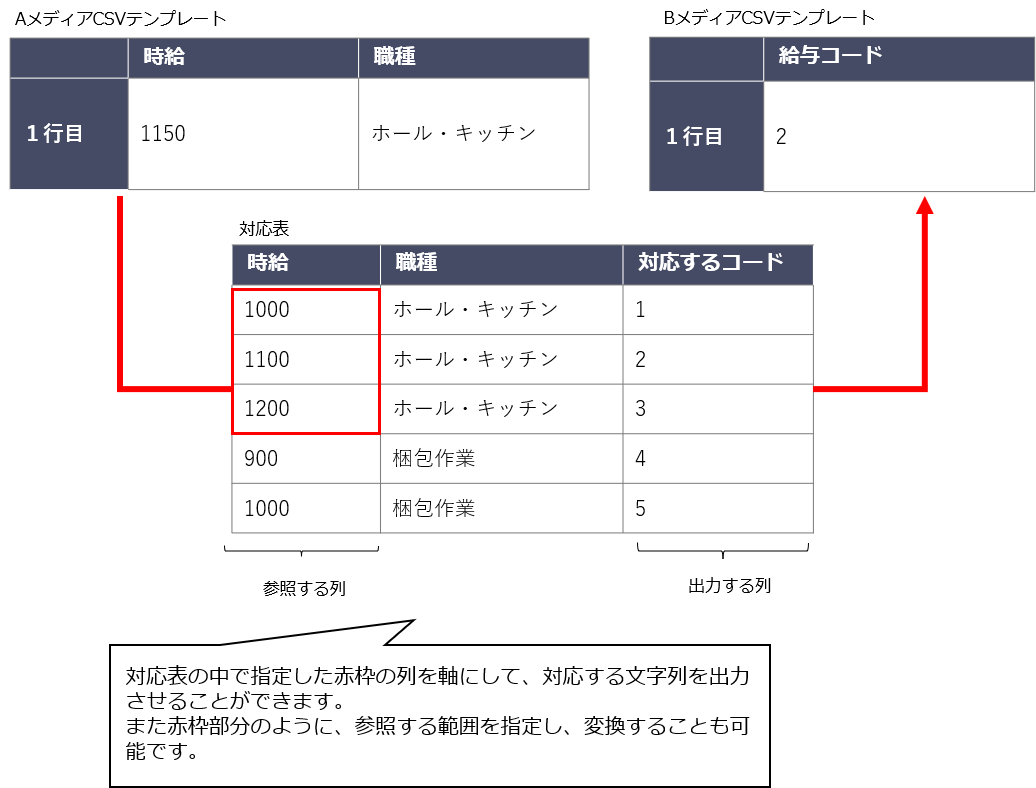

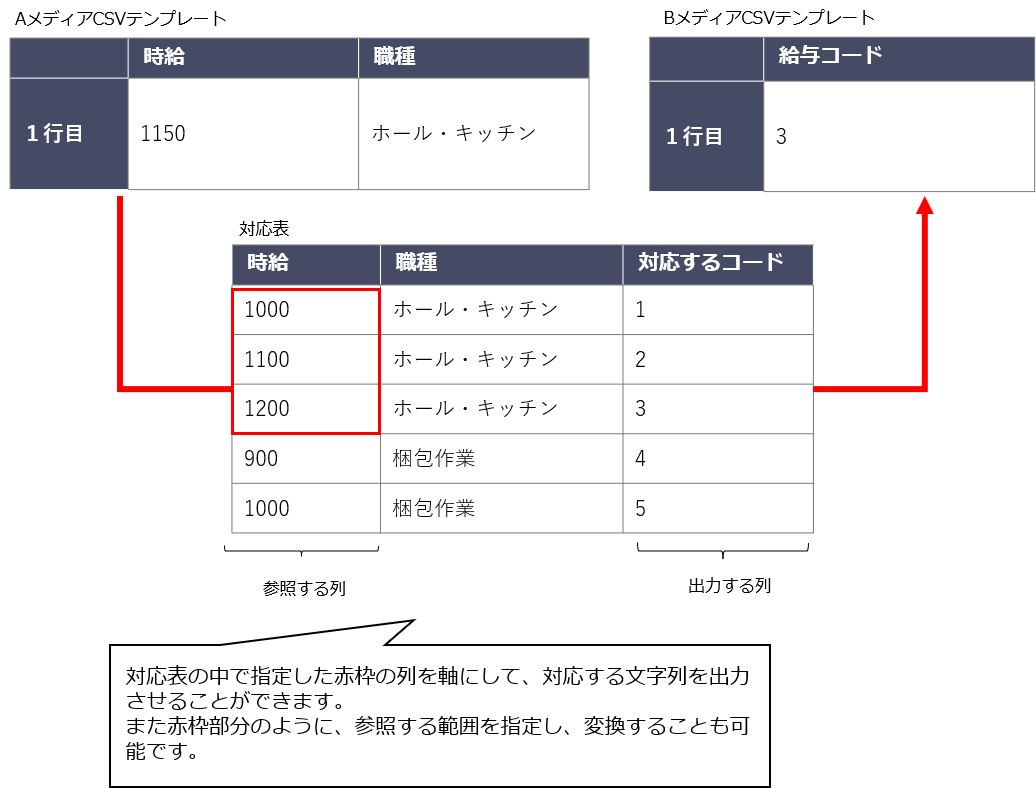

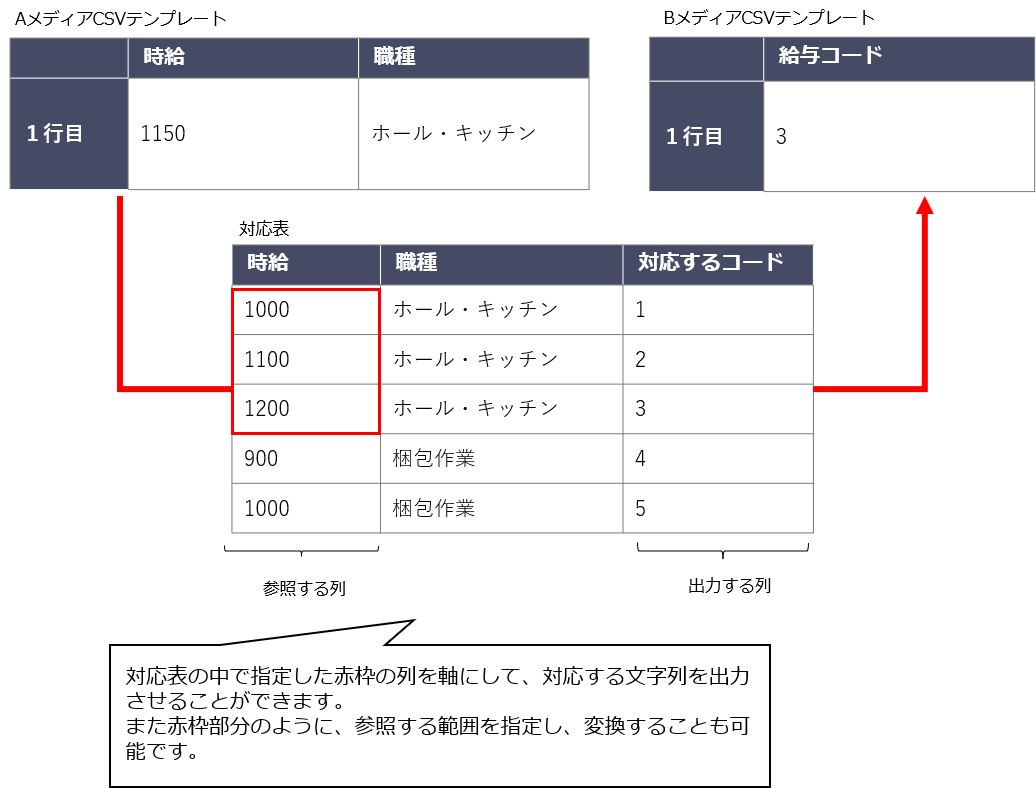

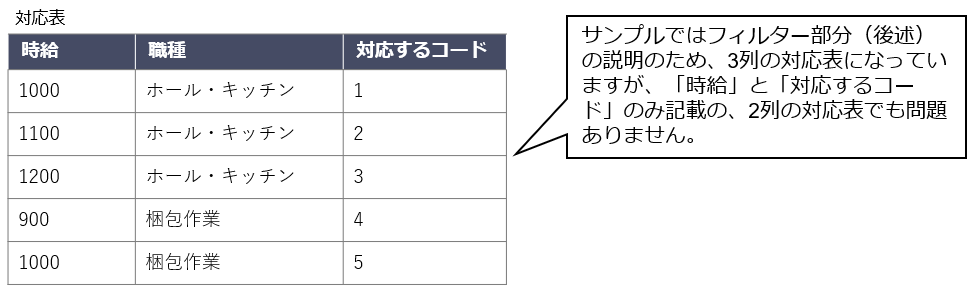

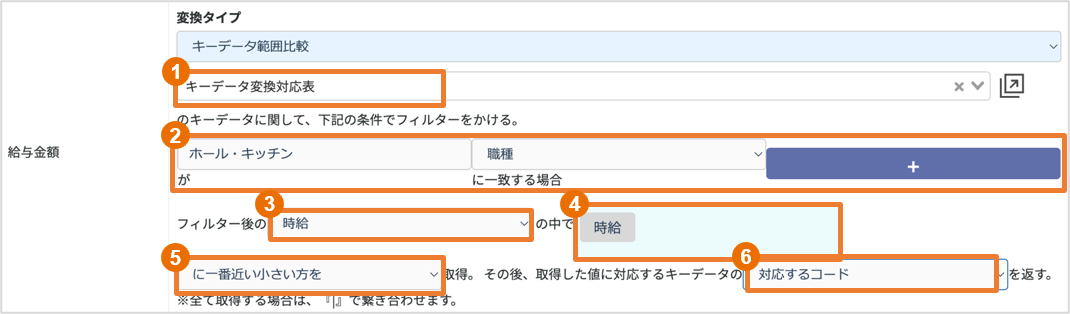

キーデータ範囲比較 |

予め設定しておいた対応表の中から、指定した値に近いデータを判別し、変換を行います。 |

|

フラグ管理 |

予め登録しておいた対応表の中からランダムで、文字列を出力します。 |

|

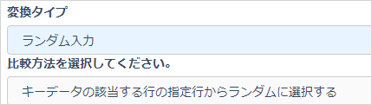

ランダム入力 |

予め登録しておいた対応表を参照し、インポートCSV側でフラグがあるデータを判別、検索用のキーデータ変換を行います。 |

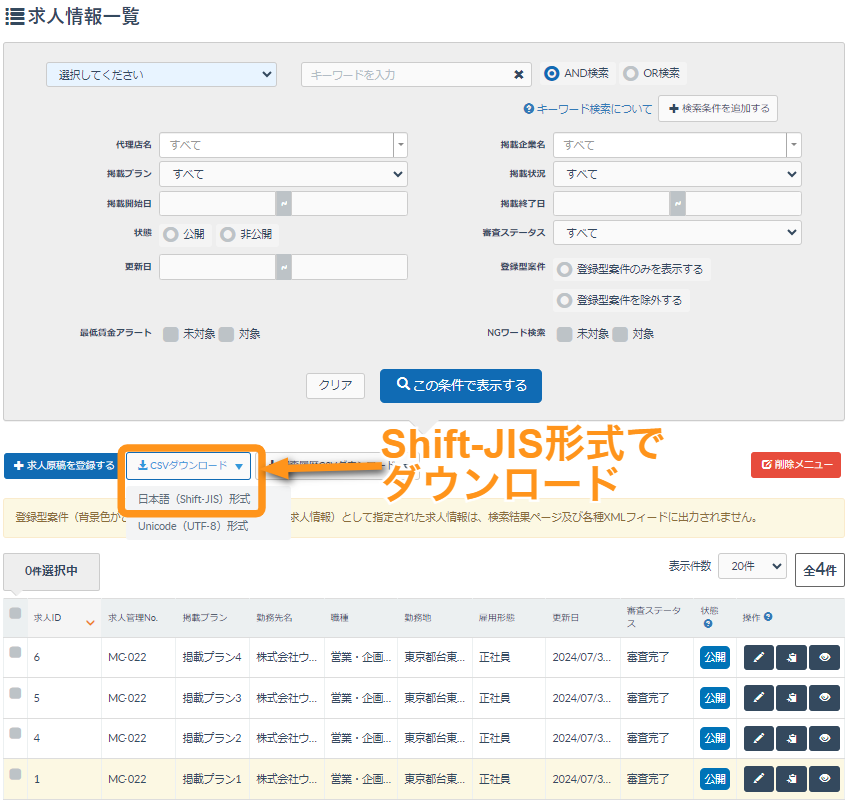

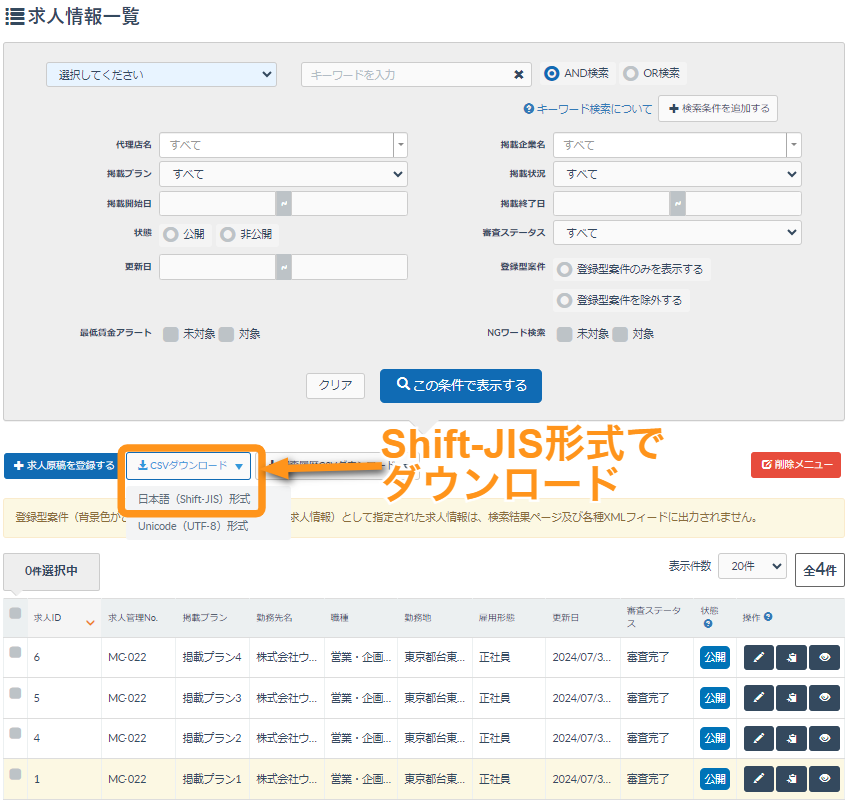

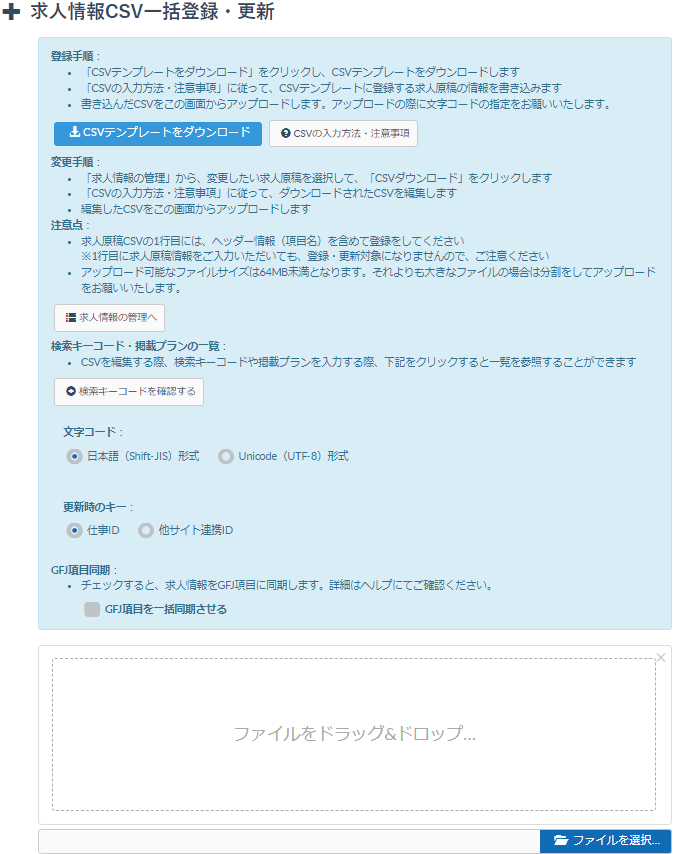

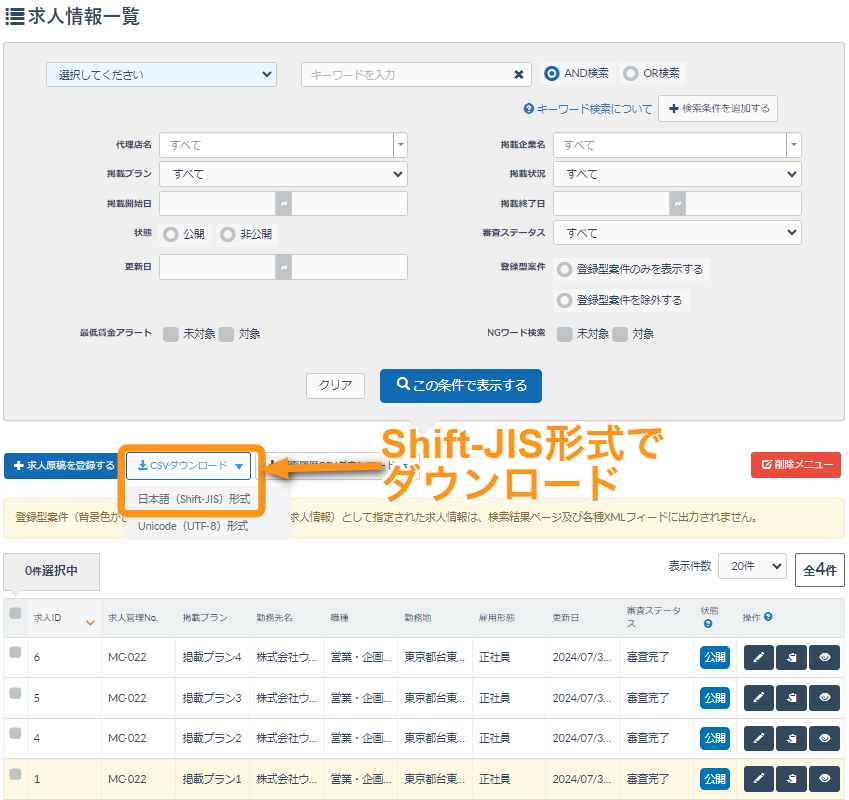

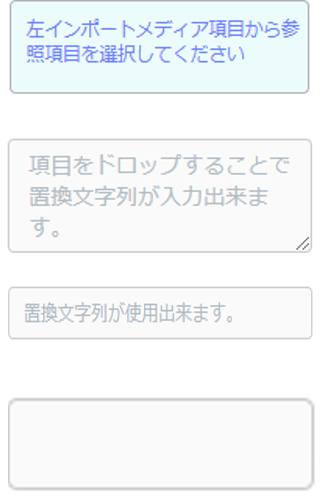

変換画面に遷移するには【設定したプロジェクトで変換する】または左メニュー【登録プロジェクト一覧】をクリックします。

STEP1

プロジェクト一覧画面に遷移しますので、変換したいプロジェクトの変換ボタンをクリックします。

STEP2

プロジェクト実行画面に進みますので、変換させたいCSVファイルをアップロードしてください。変換の前に文字コードを「日本語(Shift-JIS)」か「Unicode(UTF-8)形式」かのどちらかを選択してください。※元ファイルがUTF-8形式の場合は必ずUTF-8形式を選択してください。

文字コードを選択後、【プロジェクトを実行する】をクリックします。

変換後のデータは、自動でダウンロードされるか別画面にてダウンロードが可能です。

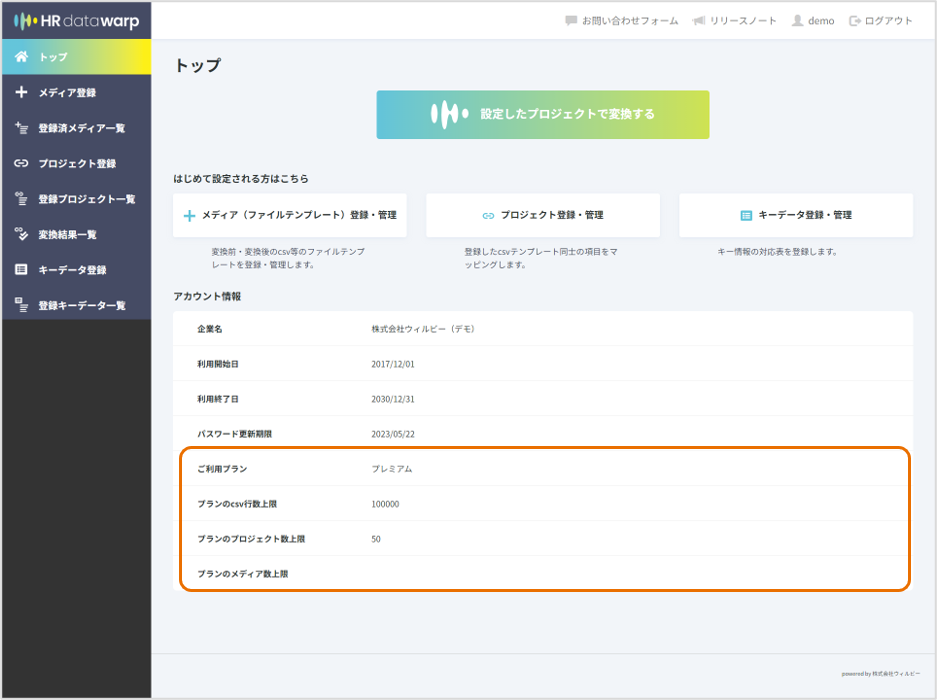

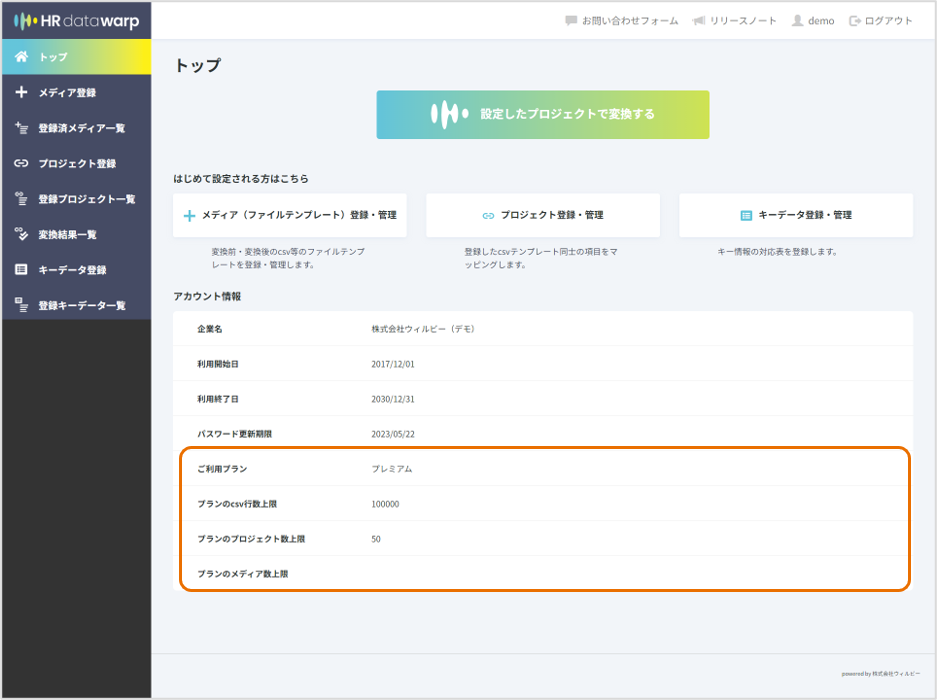

ご利用プランの内容について、管理画面トップのアカウント情報にて確認いただけます。

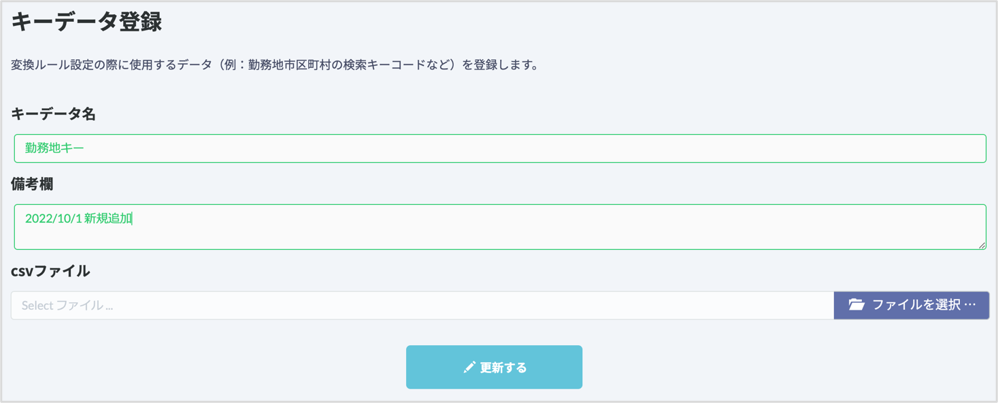

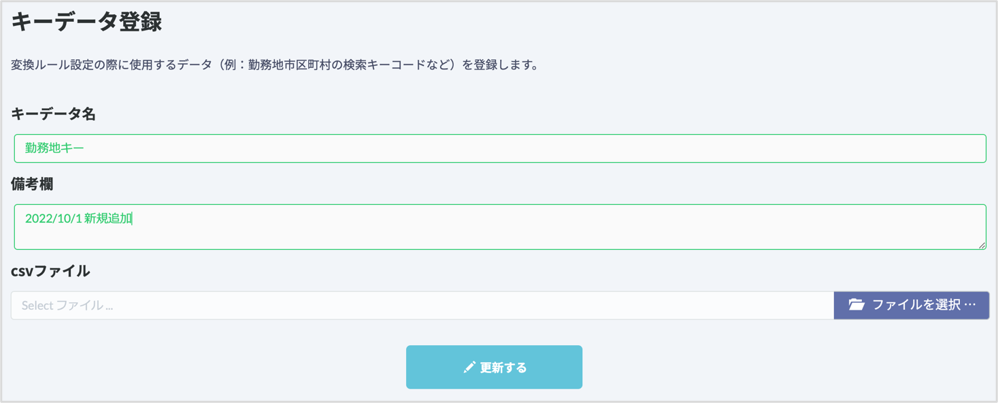

以下の手順で、設定できます。

STEP1

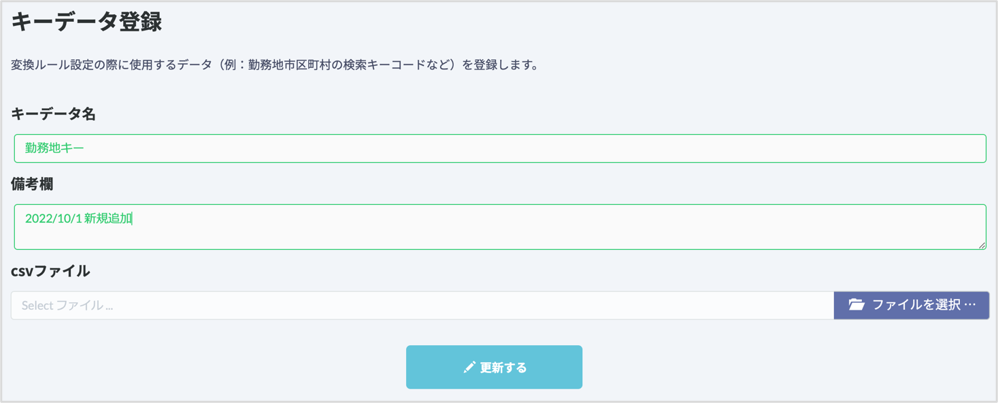

左メニューより、 +キーデータ登録 をクリックします。

登録画面に遷移したら、作成した対応表データをアップロードし更新します。

登録が完了すると、「○件のキーデータを登録・更新しました。」と画面上部に表示されます。

データの内容を編集される場合は、そのまま直接入力し【更新する】をクリックすると上書き保存されます。

※500行以上のデータを登録された場合、画面上での編集はできません。修正される場合は【キーデータのcsvダウンロード】をクリックし、CSVデータ上にて修正を行ってください。

以下の手順で、設定できます。

STEP1

①ルール設定画面上部にある「プレビュー用データをアップロード」から変換ルールのプレビューに使いたいCSVファイルをアップロードします。ファイルサイズは500KBまで、プレビューは最大20件までです。ファイルアップロード時にファイル形式をShift-JIS、UTF-8形式のどちらかを選択してください。(プロジェクト変換設定画面を更新(保存)すると、プレビュー用データが初期化されます。ルールを更新した場合はプレビュー用データを再度アップロードしてください。)

STEP2

①STEP1でアップロードしているプレビューの一部は右上の図のとおりです。このプレビューファイルを前提として変換タイプを設定します。

②変換ルールの設定後、「プレビューを見る」ボタンをクリックすると変換結果のプレビューが表示されます。

「変換タイプ」とは、変換ルール設定で選択する、項目をどのような条件で変換するかの種類のことを言います。

変換タイプは、以下の画面から設定できます。

管理画面[登録プロジェクト一覧]

※変換させたいプロジェクトの【ルール】ボタンをクリックすると、設定画面を表示できます。

▼

変換タイプは、「変換タイプ」下のプルダウンメニューより選択できます。

▼

変換タイプを選択すると、その変換タイプにあわせたルール入力フォームが表示されます。

穴埋め問題のように、空欄を埋めるような形で設定、登録することができます。

①インポートメディアの項目が並んでいます。変換ルールを設定する際に、右のエクスポートメディアにドラッグ&ドロップで移動させて設定します。

水色背景色の入力フォームは、左側にあるインポートメディア項目から、このフォーム内にドラッグ&ドロップすることで設定できます。

白背景色に「項目をドロップすることで置換文字列が入力出来ます。」と記載がある入力フォームは、インポートメディア項目からドラッグ&ドロップで入力することができます。(フォームには<$$本社住所>といった形で入力されます)

また、直接テキストを入力することもできます。

「置換文字列が使用出来ます。」と記載された入力フォームについてはドラッグ&ドロップで入力は出来ませんが、置換文字列を直接テキスト入力することで使用できます。

白背景色の入力フォームは、直接テキストを入力することで設定できます。

インポートメディア項目からのドラッグ&ドロップはできません。

変換ルール設定画面で登録できる変換タイプは、以下の通りです。

|

変換タイプ名 |

説明 |

|

項目選択 |

インポート側の項目の内容をそのまま挿入します。 |

|

テキスト編集 |

テキストや置換文字列を組み合わせて、整形します。 |

|

全半角切り替え |

文字や数字、記号などを全角・半角表記に統一します。 |

|

整形 |

数字の表記方法を整形します。 |

|

簡易計算 |

簡易計算処理を行い、その結果を出力します。 |

|

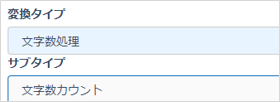

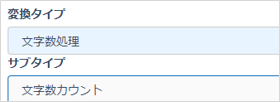

文字数処理 |

入力されている文字数別に出力する結果を分けたり、文字数のカウントを行います。 |

|

文字列の置換 |

特定の文字列の範囲を指定して、特定の文字列に置換し出力します。 |

|

文字列の抜き出し |

特定の文字列の範囲を指定して、抜き出し出力します。 |

|

正規表現抜き出し |

こちらの機能をご利用いただく場合は、窓口までお問い合わせくださいませ。 |

|

文字列比較 |

条件別に出力する内容を変更してデータを挿入します。(文字列ver) |

|

時間比較 |

条件別に出力する内容を変更してデータを挿入します。(時間ver) |

|

数値比較 |

条件別に出力する内容を変更してデータを挿入します。(数値ver) |

|

配列のフィルター |

各検索キーの中に特定の文言があるかどうかで、出力する内容を変更しデータ挿入します。 |

|

文字列の分解 |

「|」やカンマなどで連結されている文字列を分解し、○番目の文字列を出力します。 |

|

テキスト連結 |

ある項目とある項目のテキストをつなげて出力します。 |

|

テキスト範囲連結 |

ある項目とある項目のテキストをつなげて出力します。 連結する項目数が多い場合に使用します。 |

|

カスタム変換 |

独自カスタマイズの機能になります。 こちらの機能をご利用いただく場合は、窓口までお問い合わせくださいませ。 |

|

キーデータ変換 |

予め設定しておいた対応表を参照し、検索用のキーデータ変換を行います。 |

|

キーデータ連結変換 |

予め設定しておいた対応表を参照し、検索用のキーデータ変換を行い、複数のデータを連結させます。 |

|

キーデータ部分一致 |

予め設定しておいた対応表を参照し、ある文字列が一部分でも含まれていたら、検索用のキーデータ変換を行います。 |

|

キーデータ部分一致連結 |

予め設定しておいた対応表を参照し、ある文字列が一部分でも含まれていたら、検索用のキーデータ変換を行い、複数のデータを連結させます。 |

|

複数列キーデータ変換 |

予め設定しておいた対応表を参照し、ある条件に合致する場合に、検索用のキーデータ変換を行います。 |

|

キーデータ範囲比較 |

予め設定しておいた対応表の中から、指定した値に近いデータを判別し、変換を行います。 |

|

フラグ管理 |

予め登録しておいた対応表の中からランダムで、文字列を出力します。 |

|

ランダム入力 |

予め登録しておいた対応表を参照し、インポートCSV側でフラグがあるデータを判別、検索用のキーデータ変換を行います。 |

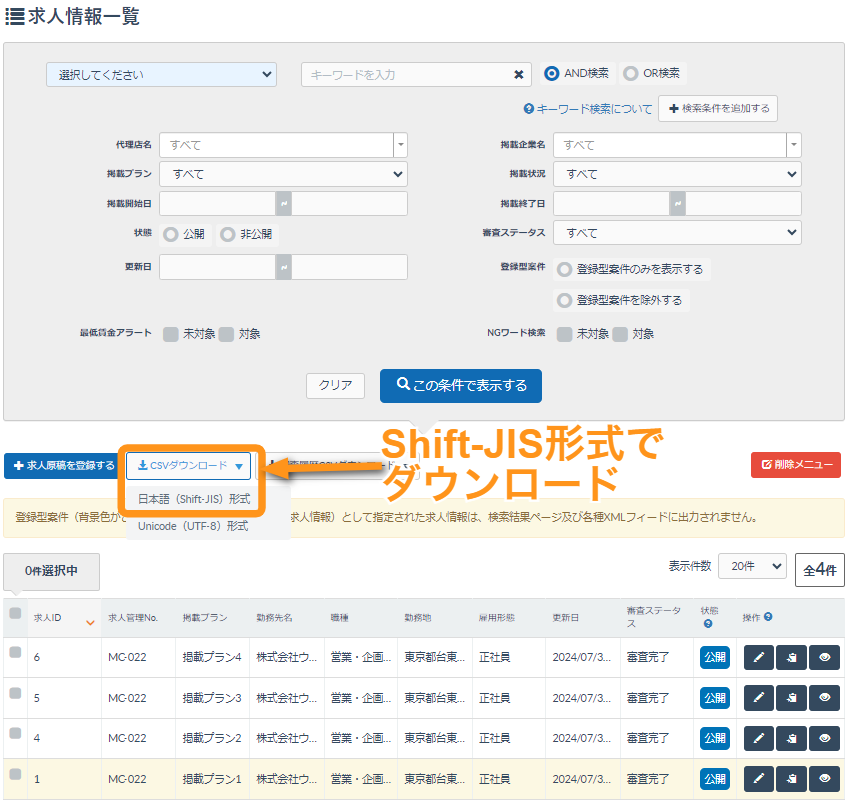

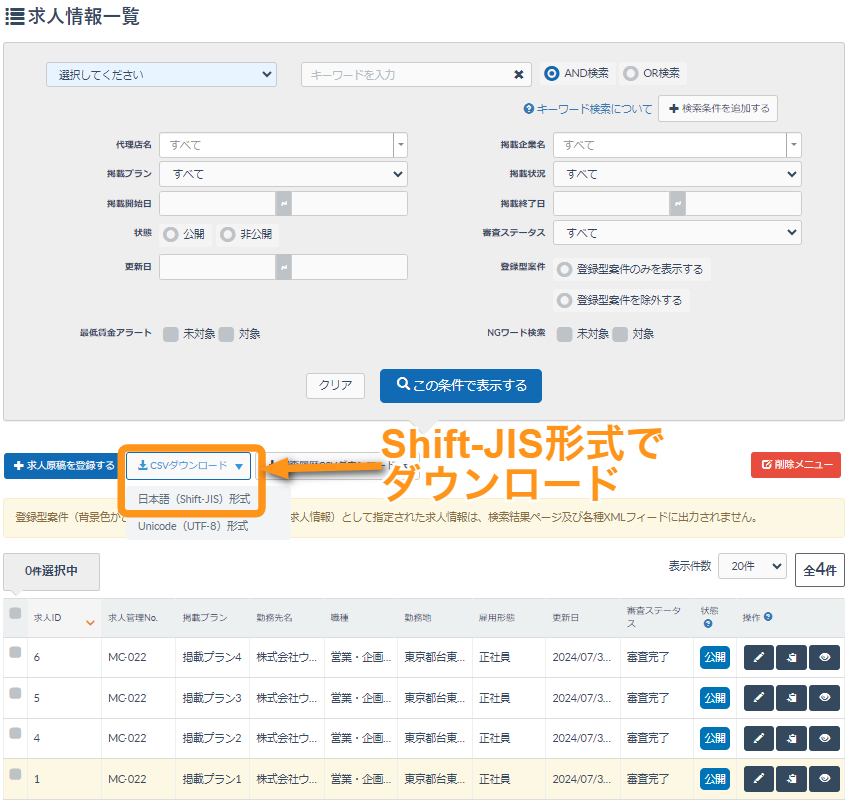

変換画面に遷移するには【設定したプロジェクトで変換する】または左メニュー【登録プロジェクト一覧】をクリックします。

STEP1

プロジェクト一覧画面に遷移しますので、変換したいプロジェクトの変換ボタンをクリックします。

STEP2

プロジェクト実行画面に進みますので、変換させたいCSVファイルをアップロードしてください。変換の前に文字コードを「日本語(Shift-JIS)」か「Unicode(UTF-8)形式」かのどちらかを選択してください。※元ファイルがUTF-8形式の場合は必ずUTF-8形式を選択してください。

文字コードを選択後、【プロジェクトを実行する】をクリックします。

変換後のデータは、自動でダウンロードされるか別画面にてダウンロードが可能です。

ご利用プランの内容について、管理画面トップのアカウント情報にて確認いただけます。

以下の手順で、設定できます。

STEP1

左メニューより、 +キーデータ登録 をクリックします。

登録画面に遷移したら、作成した対応表データをアップロードし更新します。

登録が完了すると、「○件のキーデータを登録・更新しました。」と画面上部に表示されます。

データの内容を編集される場合は、そのまま直接入力し【更新する】をクリックすると上書き保存されます。

※500行以上のデータを登録された場合、画面上での編集はできません。修正される場合は【キーデータのcsvダウンロード】をクリックし、CSVデータ上にて修正を行ってください。

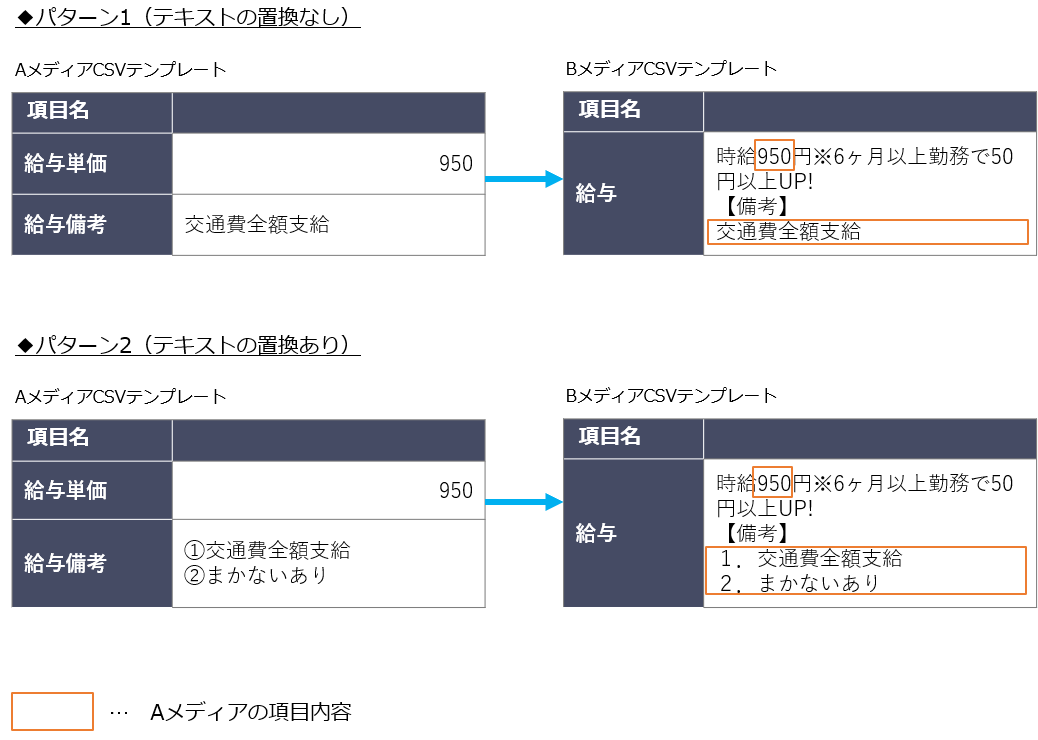

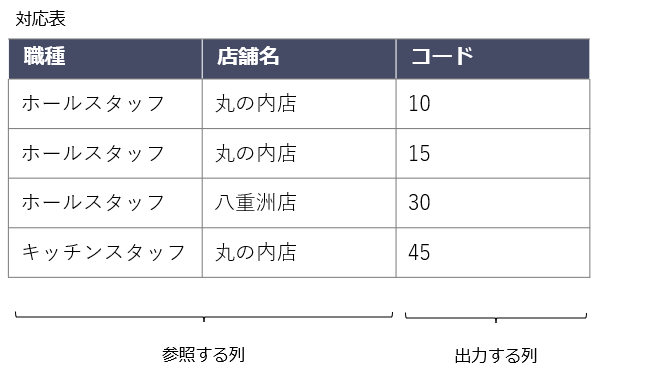

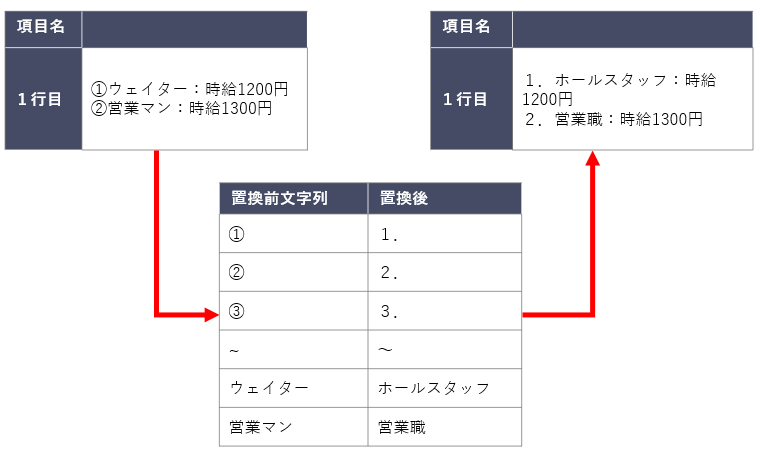

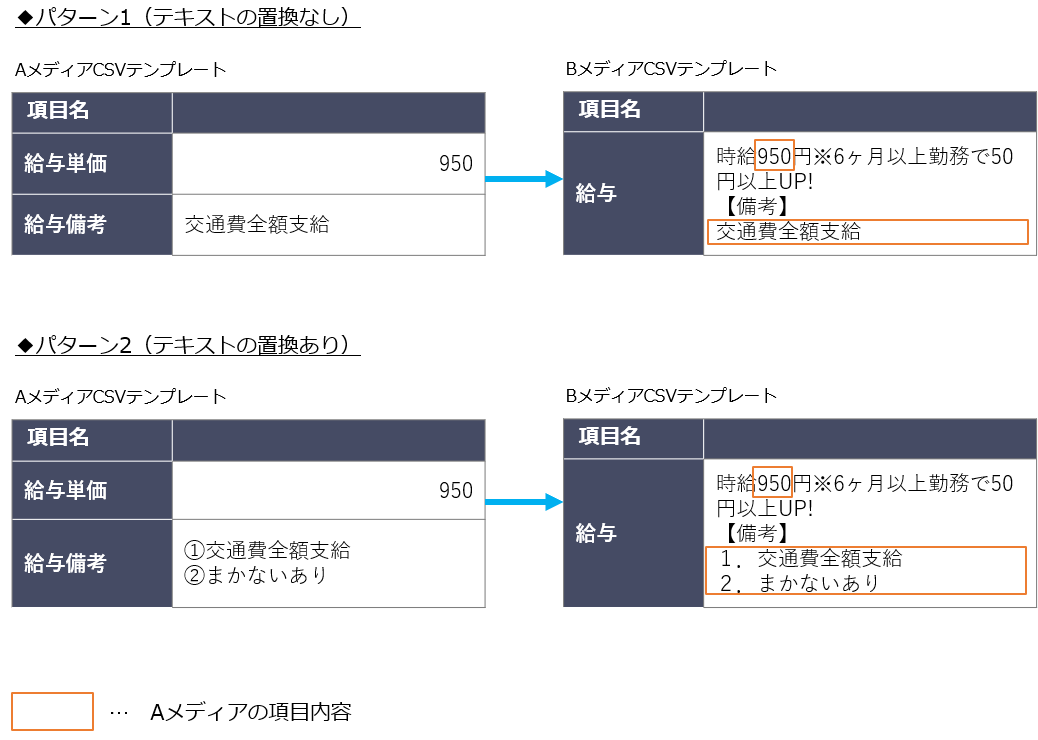

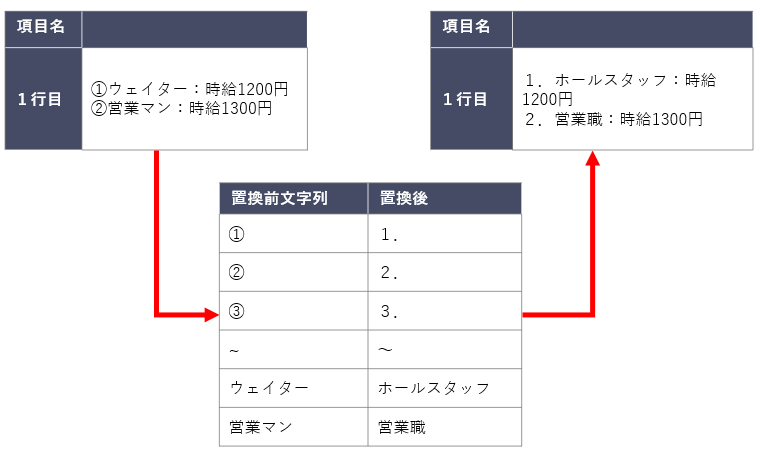

この変換タイプでは、テキストと、置換文字列を固定で出力して変換できます。

さらに、例えば「①→1.」などのように、出力したテキストをあるテキストに置換することもできます。変換の事例は下図をご覧ください。

STEP1

プルダウンより、変換タイプ「テキスト編集」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

①どのように出力するのか、テキスト入力します。テキスト入力した内容はそのまま固定で出力されます。

さらに、置換文字列を入れて、インポートメディアのデータをそのまま表示させたい場合は、左のインポートメディア項目からドラッグ&ドロップで移動させ設定します。(設定すると入力フォーム上では<$$項目名>といった風に表示されます。)

②テキストの置換を行う場合は、置換したい内容と、置換した結果どのような表示で置換させるのかをテキスト入力します。「+」ボタンをクリックで、追加が可能です。

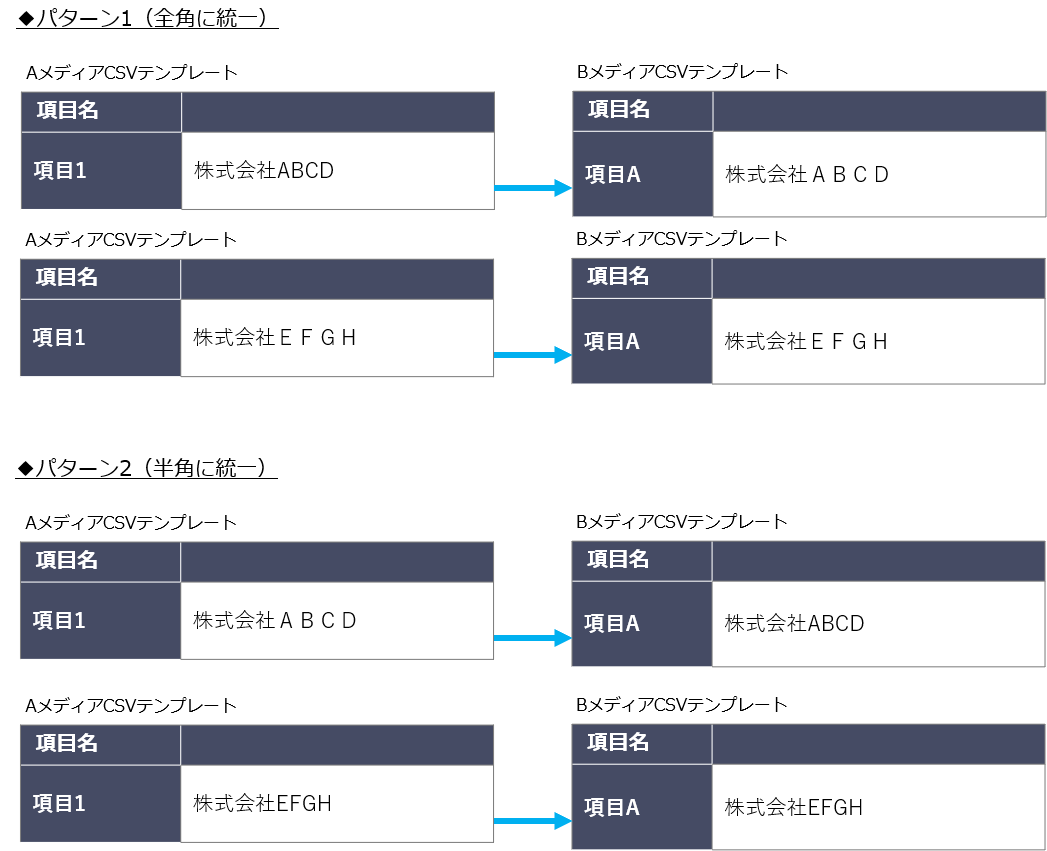

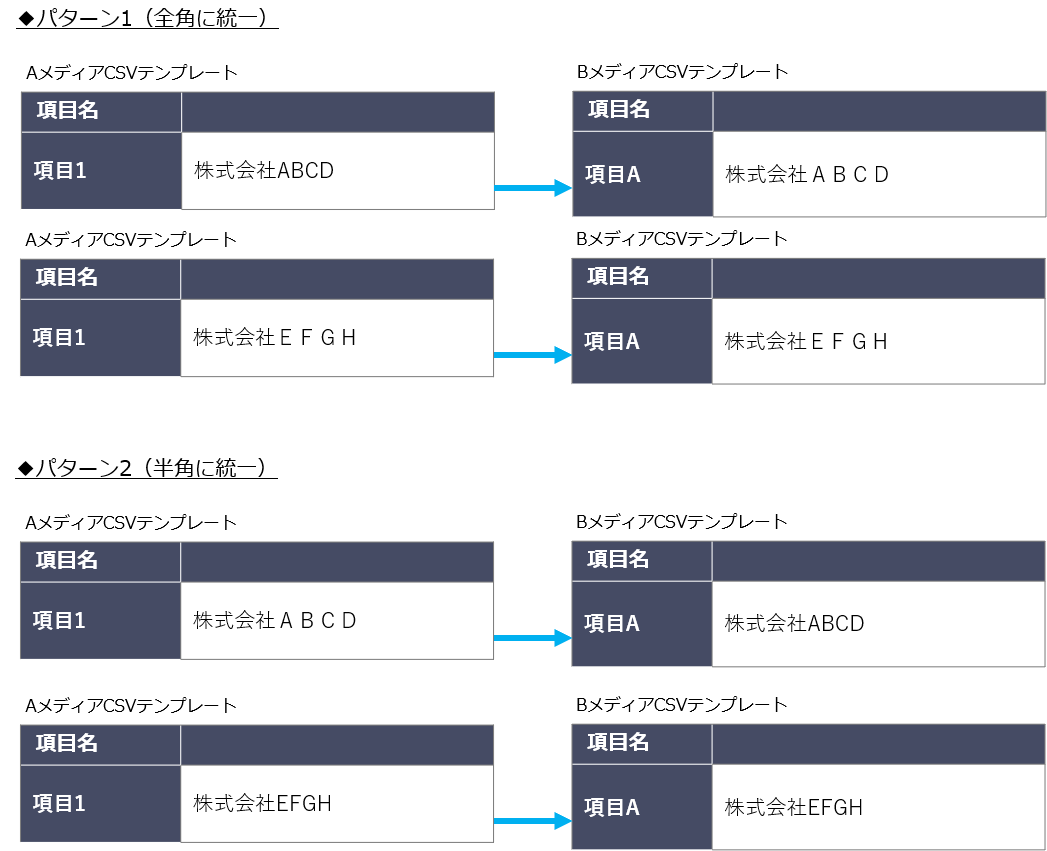

この変換タイプでは、文字や数字、記号などを全角・半角表記に統一させることができます。

例えば、全角・半角の表記が揺れているインポート側の項目を、全て半角表記に統一させる場合に使用します。

設定できるもの

・英字 (例: ABCD→ ABCD )

・数字 (例:1234 → 1234 )

・カタカナ(例:アイウエ → アイウエ )

・スペース

・記号

(!?“#$%&@*|\=~^-`:(){}_[]/<>.,)

プルダウンより、変換タイプ「全半角切り替え」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① 何を統一させるのか、または変換せずそのまま出力するのか、文字列の種類ごとにチェックを入れます。(文字列の種類:「英字」「数字」「カタカナ」「スペース」「記号」)

「全角」にチェックを入れると全角に統一され、「半角」にチェックを入れると半角に統一されます。そのまま変換しない場合は「変換しない」をチェックします。

② どの項目を参照して全半角切り替えを行うのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容を参照するので、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

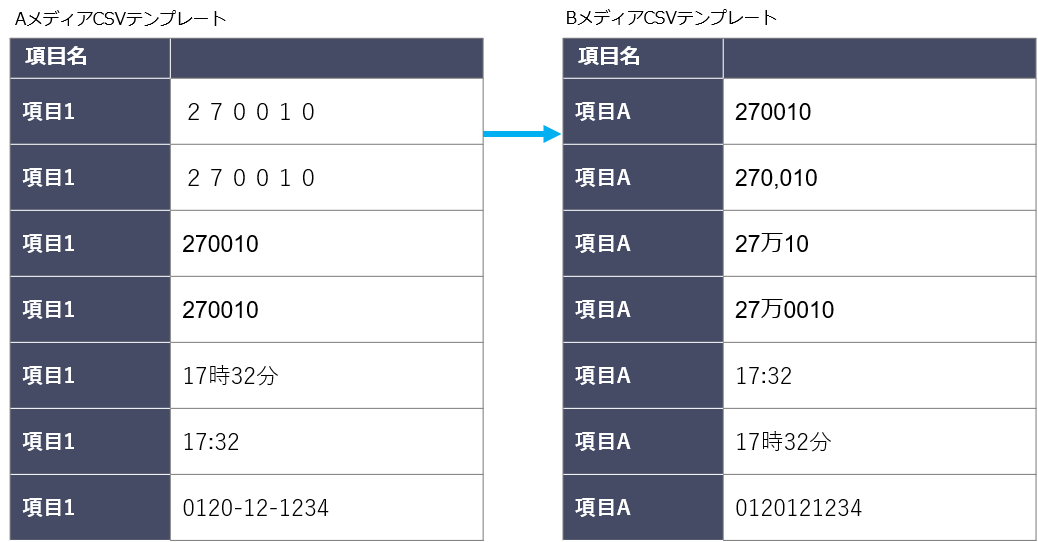

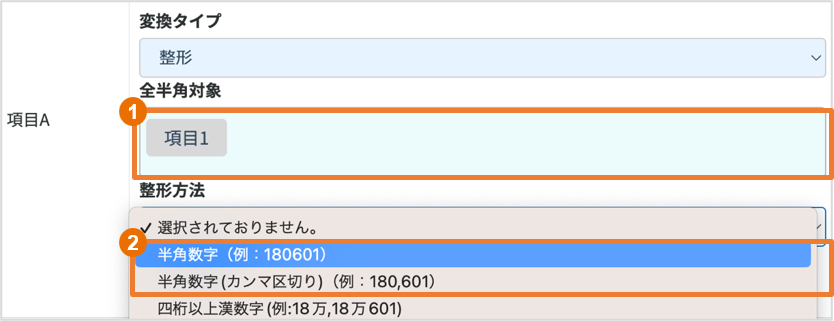

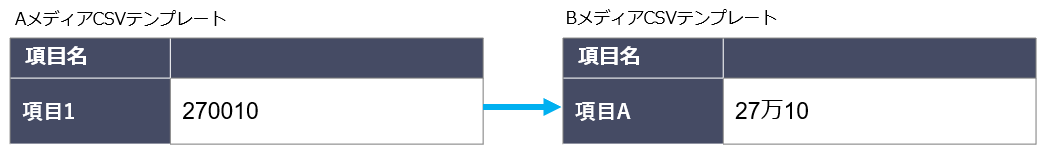

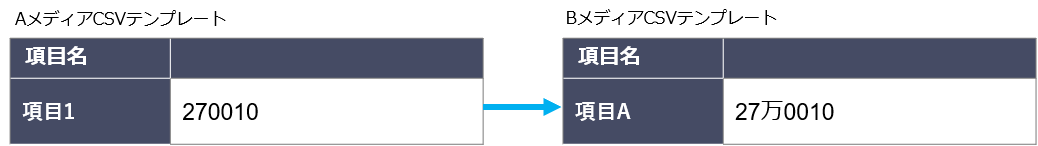

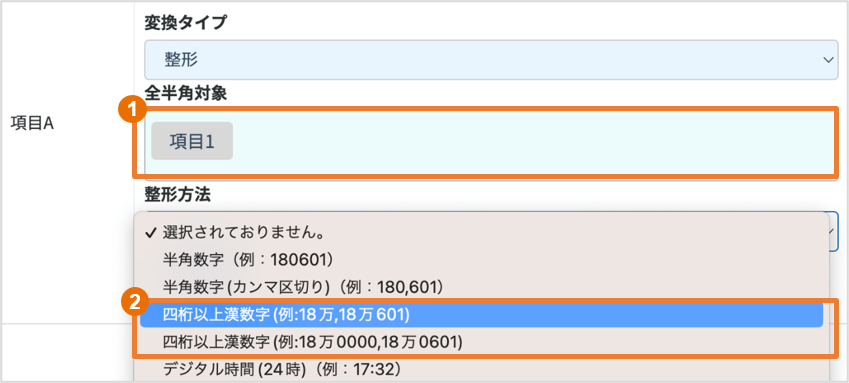

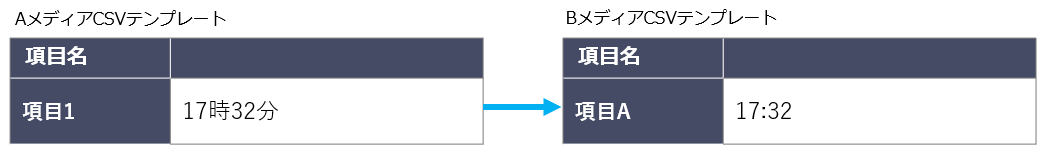

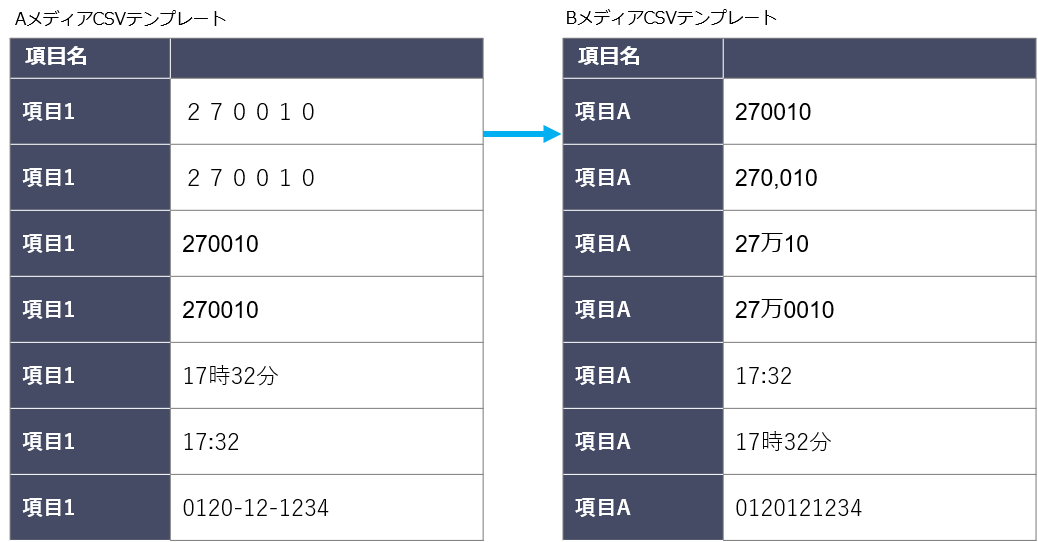

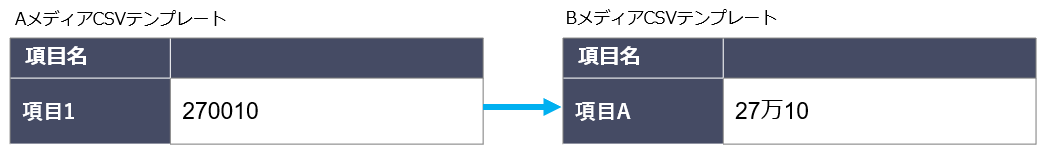

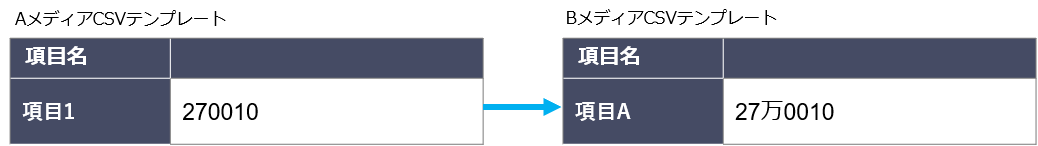

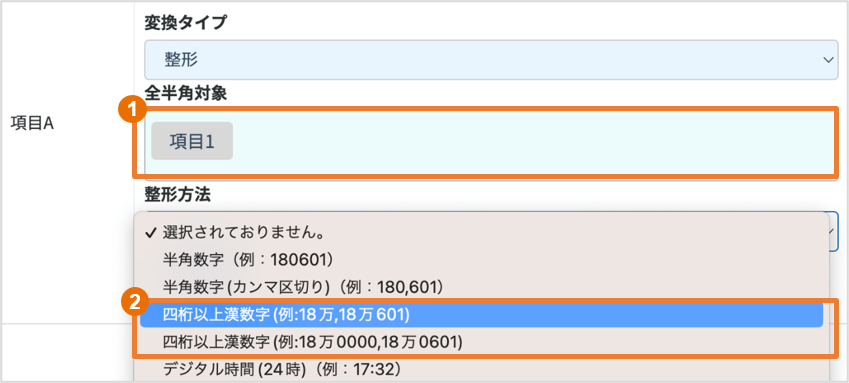

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

パターン①:半角数字に統一する

パターン②:カンマ区切りの半角数字に統一する

パターン③: 4桁以上は漢数字にし、0はとばして変換する

パターン④: 4桁以上は漢数字にし、0はとばさず変換する

パターン⑤:時間表記を「:」で変換する

パターン⑥:時間表記を「時分」で変換する

パターン⑦:電話番号をハイフン抜きの番号に変換する

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

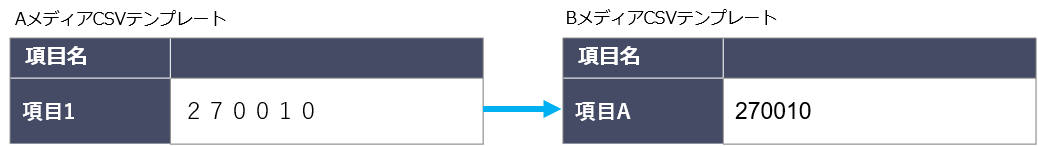

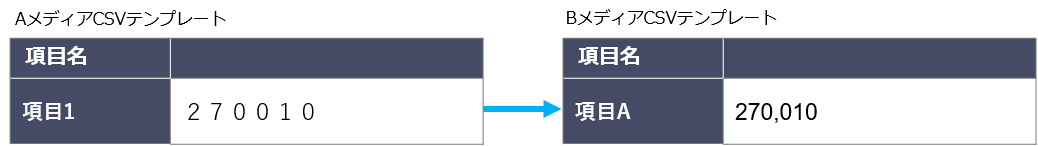

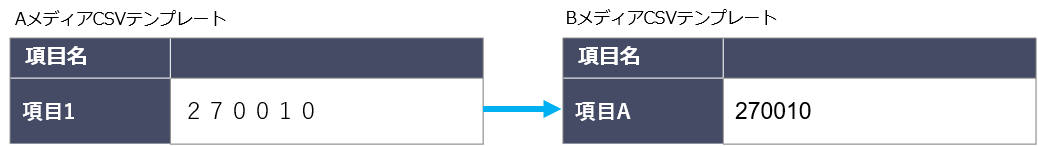

このページでは、項目を「半角数字に統一する」パターンについて説明します。

パターン①:半角数字に統一する

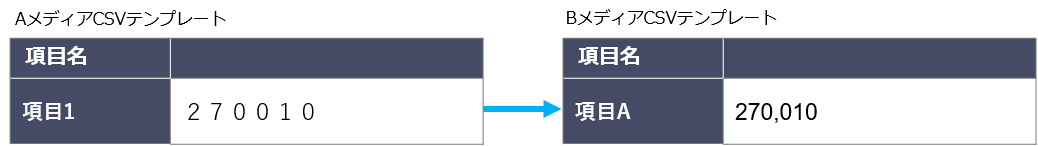

パターン②:カンマ区切りの半角数字に統一する

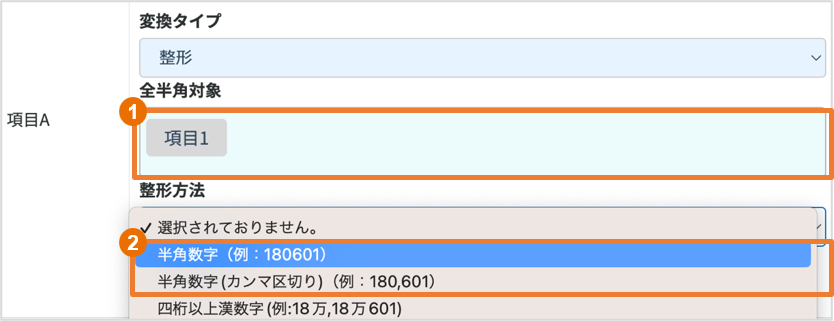

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

半角数字に統一する場合は、「半角数字」を選択します。

カンマ区切りの半角数字に統一する場合は、「半角数字(カンマ区切り)」を選択します。

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

このページでは、項目を「4桁以上の漢数字に変換する」パターンについて説明します。

パターン③: 4桁以上は漢数字にし、0はとばして変換する

パターン④: 4桁以上は漢数字にし、0はとばさず変換する

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

例えば「18万601」(4桁以上は漢数字、0はとばす)に統一する場合は、「四桁以上漢数字(例:18万,18万601)」を選択します。

「18万0601」(4桁以上は漢数字、0はとばさない)に統一する場合は、「四桁以上漢数字(例:18万0000,18万0601)」を選択します。

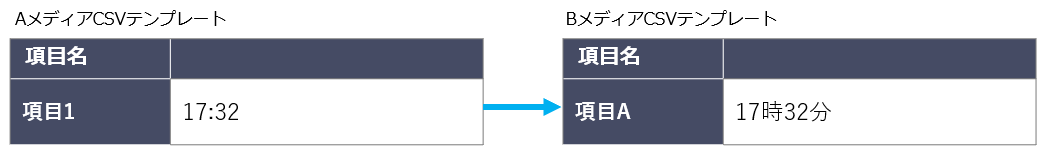

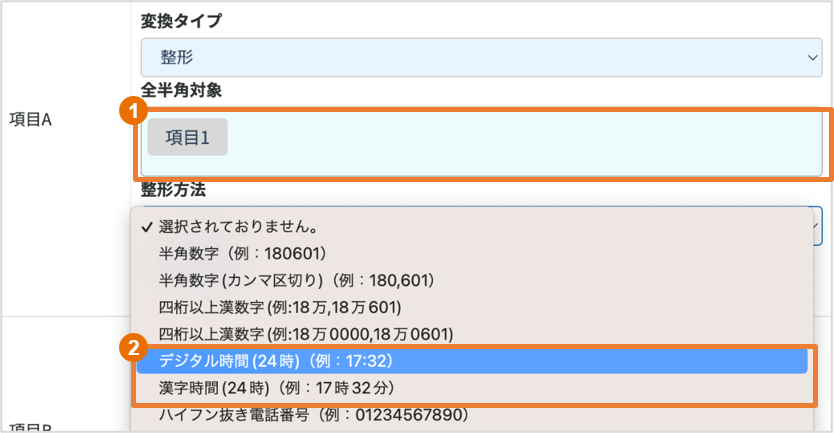

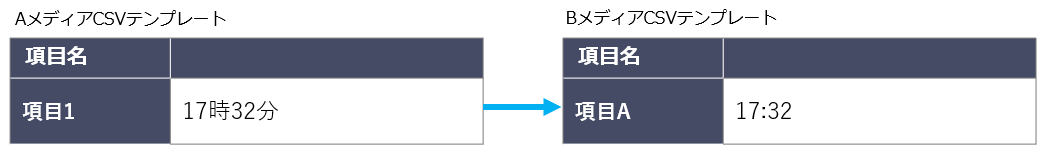

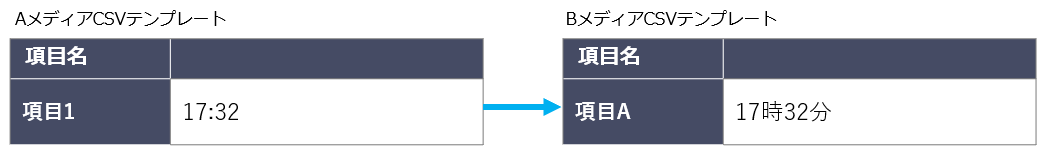

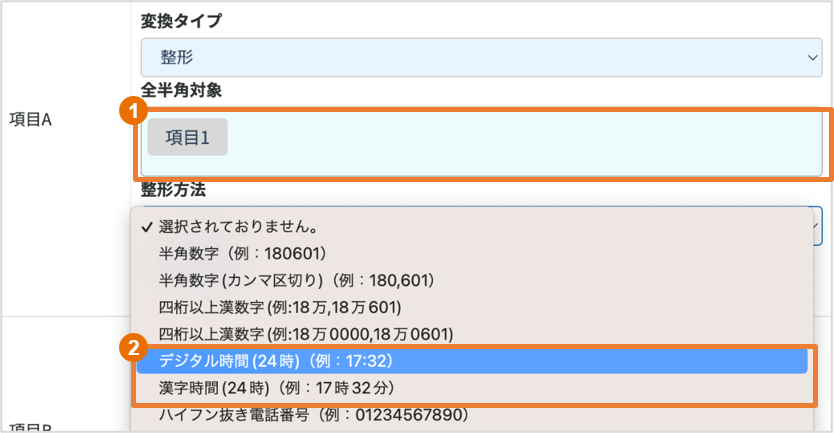

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

このページでは、項目の「時間表記を統一する」パターンについて説明します。

パターン⑤:時間表記を「:」で変換する

パターン⑥:時間表記を「時分」で変換する

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

時間表記を「:」に統一する場合は、「デジタル時間(24時)(例:17:32)」を選択します。

時間表記を「時分」に統一する場合は、「漢字時間(24時)(例:17時32分)」を選択します。

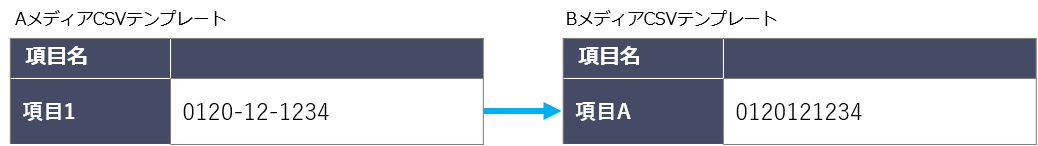

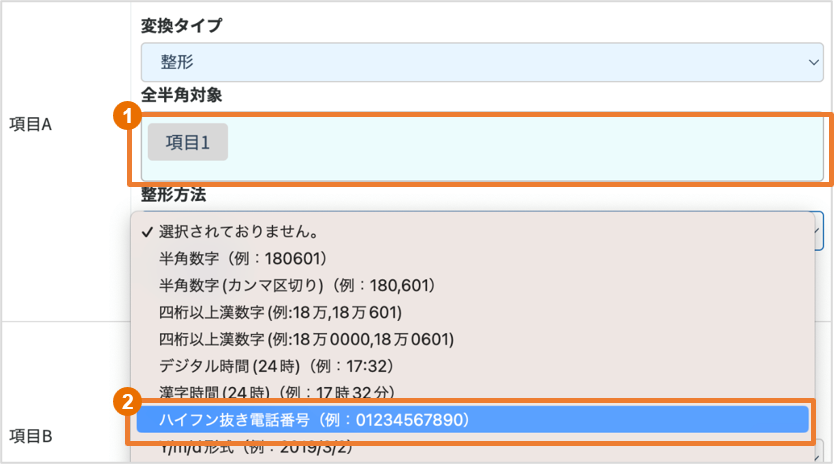

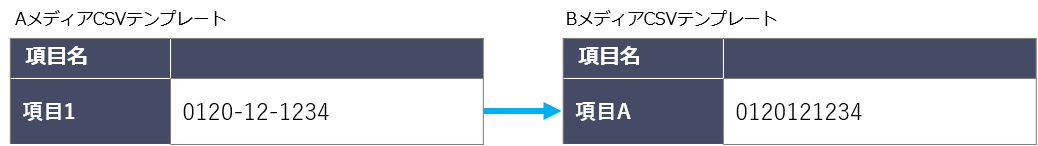

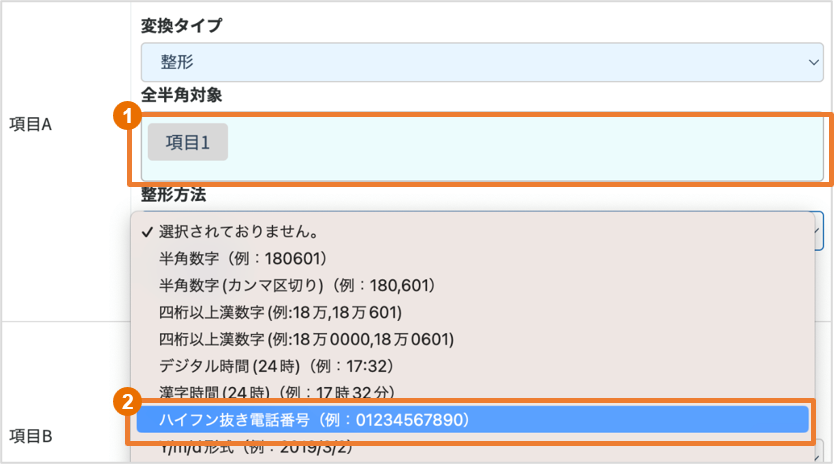

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

このページでは、パターン⑦:電話番号をハイフン抜きの番号に変換する について説明します。

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

ここでは、「ハイフン抜き電話番号(例:01234567890)」を選択します。

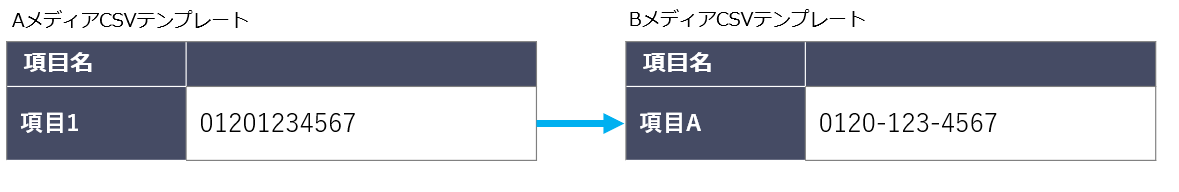

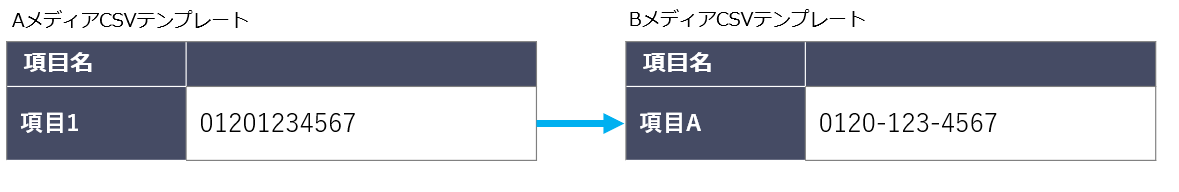

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン有り/抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

このページでは、電話番号をハイフン入りの番号に変換する について説明します。

※冒頭に国番号が記載された国際電話番号には対応しておりません。

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

ここでは、「ハイフン入り電話番号(例:0120-123-456)」を選択します。

ハイフンの位置は以下のように挿入されます。

ハイフンが変な位置に入る等、変換結果に違和感がある場合は大変お手数ですが、問合せフォームよりご連絡いただけますと幸いです。

例:地区コード 5/4/3/2桁 - 2/3/4 桁- 4桁

090******* → 090-****-****

0959345517 → 0959-34-5517

0751234567 → 075-123-4567

0312345678 → 03-1234-5678

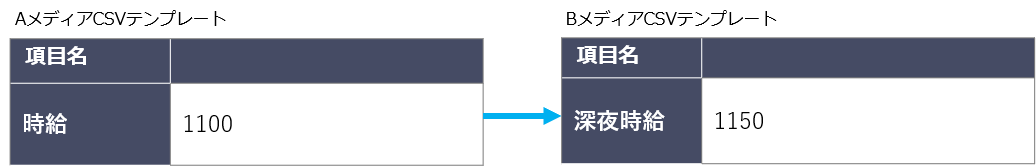

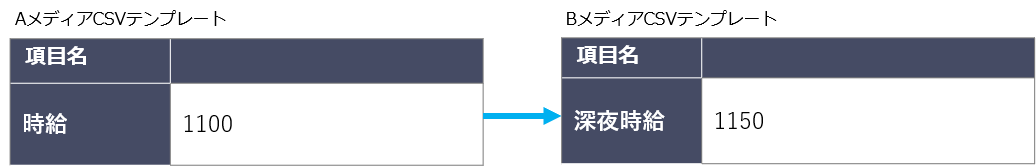

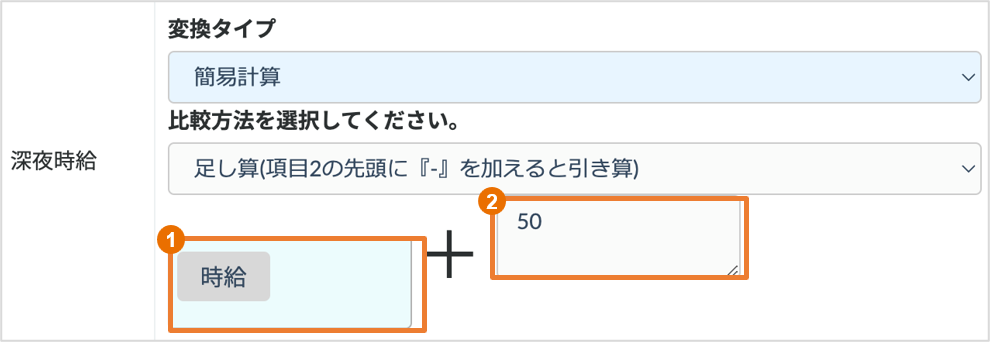

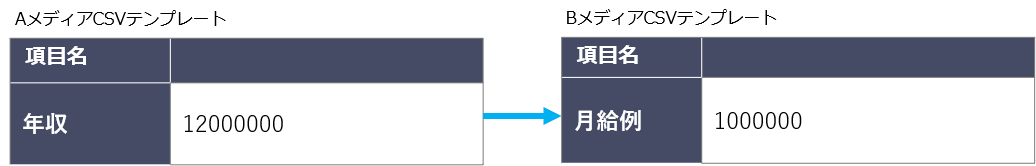

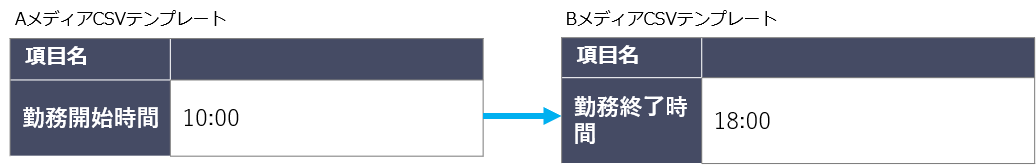

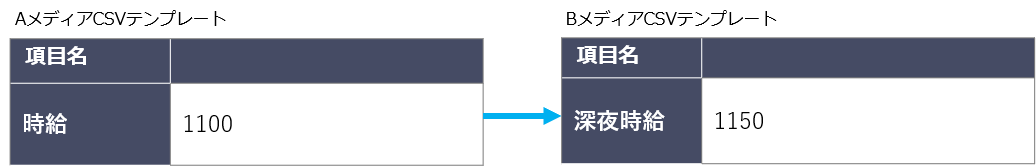

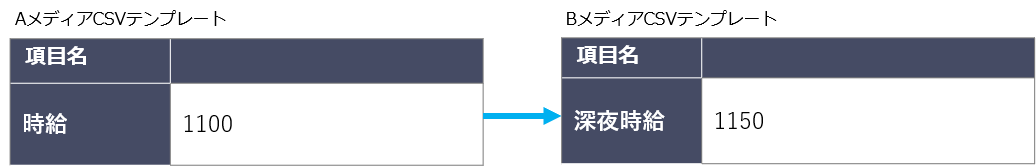

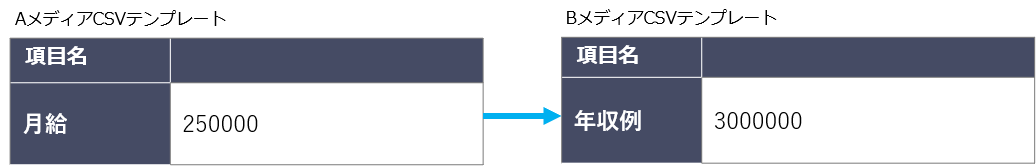

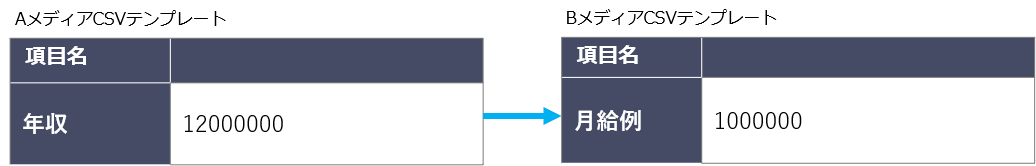

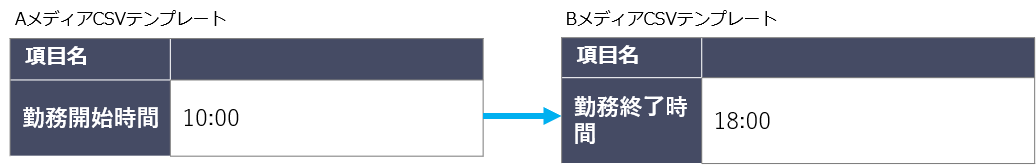

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

パターン①:時給データに「+50」をして、深夜時給として出力する場合

パターン②:月給データに「×12」をして、年収例として出力する場合

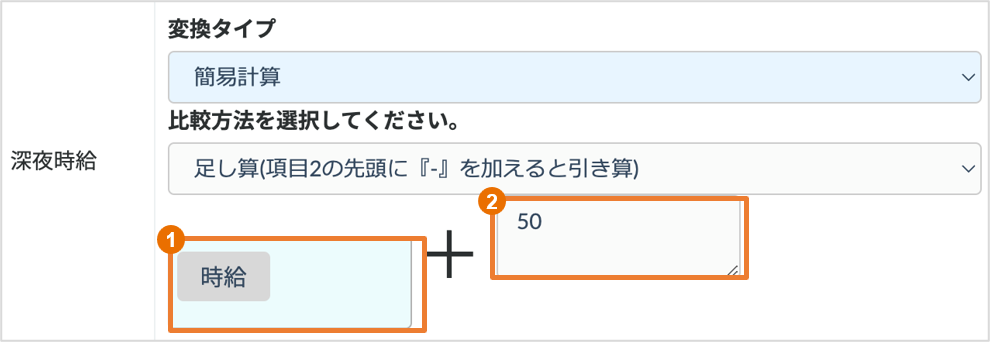

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

このページでは、パターン①:時給データに「+50」をして、深夜時給として出力する場合 を説明します。

プルダウンより、変換タイプ「簡易計算」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【足し算(項目2の先頭に『-』を加えると引き算)】を選択します。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは[時給]を参照したいので、[時給]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目数値に、何を足し算させるのか指定します。

ここでは「50」をプラスしたいので「50」と直接入力します。

項目同士を足し算させたい場合は、項目をそのままドラッグ&ドロップすることも可能です。

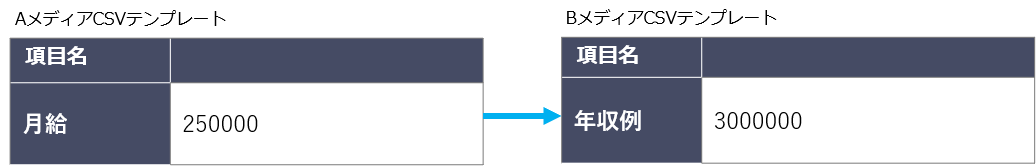

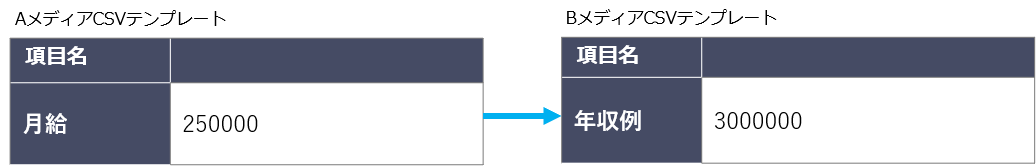

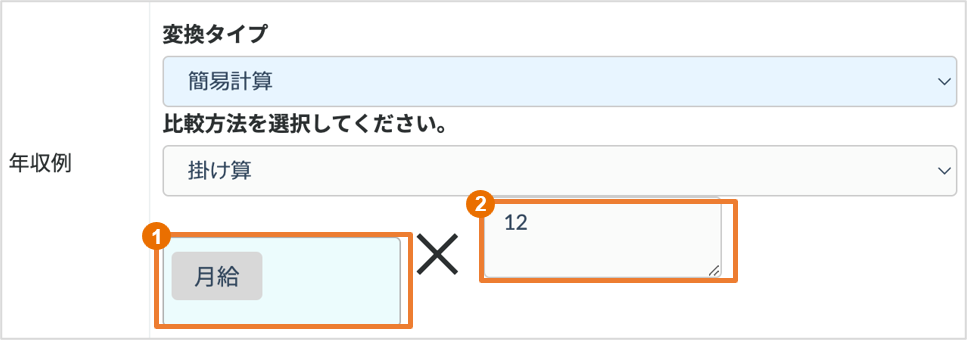

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

このページでは、パターン②:月給データに「×12」をして、年収例として出力する場合 を説明します。

プルダウンより、変換タイプ「簡易計算」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【掛け算】を選択します。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは[月給]を参照したいので、[月給]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目数値に、何を掛け算させるのか指定します。

ここでは「12」を掛けたいので「12」と直接入力します。

項目同士を掛け算させたい場合は、項目をそのままドラッグ&ドロップすることも可能です。

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

このページでは、パターン③:年収データに「÷12」をして、月給例として出力する場合 を説明します。

プルダウンより、変換タイプ「簡易計算」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【割り算(項目1から項目2を割る)】を選択します。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは[年収]を参照したいので、[年収]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目数値に、何を割り算させるのか指定します。

ここでは[年収]を「12」で割りたいので「12」と直接入力します。

項目同士を割り算させたい場合は、項目をそのままドラッグ&ドロップすることも可能です。

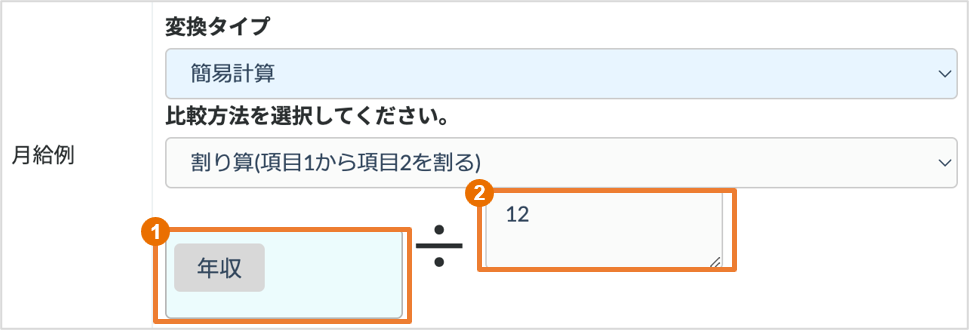

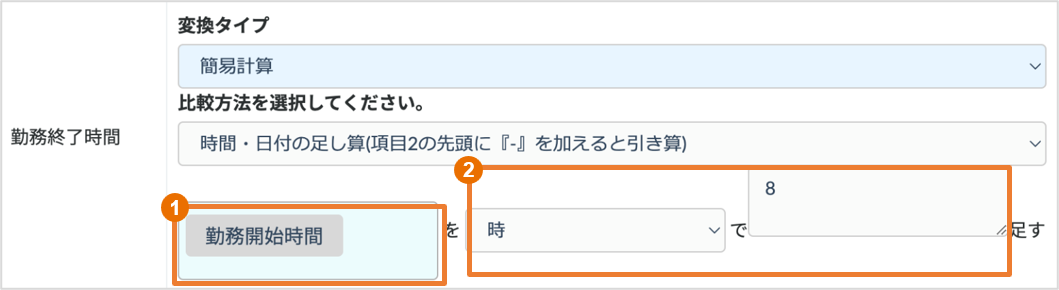

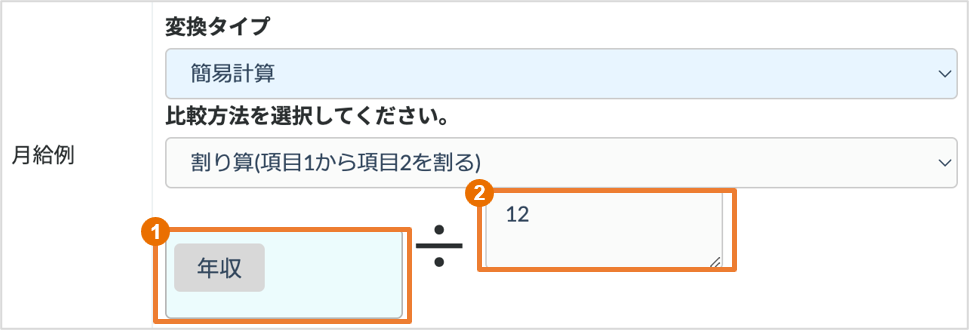

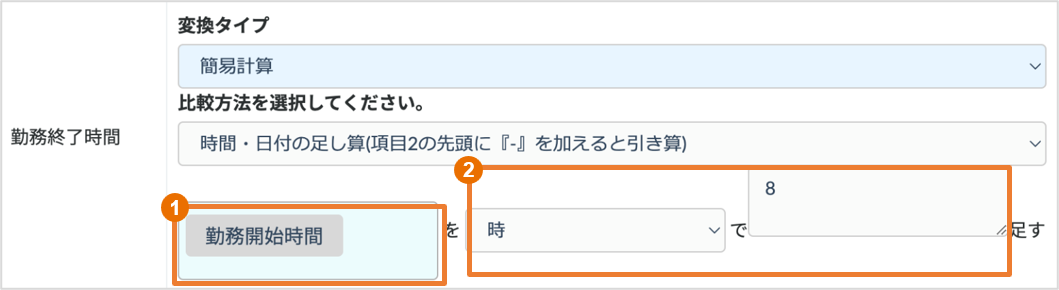

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

このページでは、パターン④: [勤務開始時間]に、8時間分プラスして、[勤務終了時間]を出力する場合 を説明します。

プルダウンより、変換タイプ「簡易計算」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【時間・日付の足し算(項目2の先頭に『-』を加えると引き算)】を選択します。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは[勤務開始時間]を参照したいので、[勤務開始時間]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の時間に、何時(分)間分足し算させるのか指定します。

ここでは「8時間」プラスしたいので、左のプルダウンより「時」を選択し、右欄には「8」と直接入力します。

項目同士、時間を足し算させたい場合は、項目をそのままドラッグ&ドロップすることも可能です。

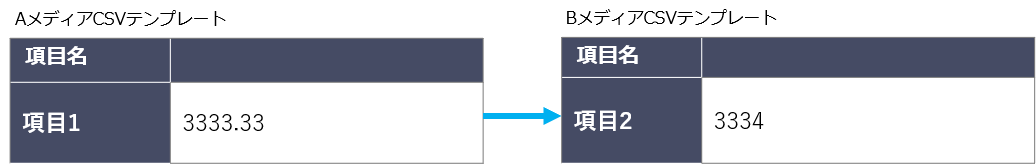

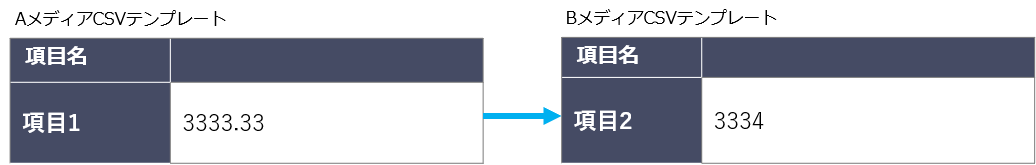

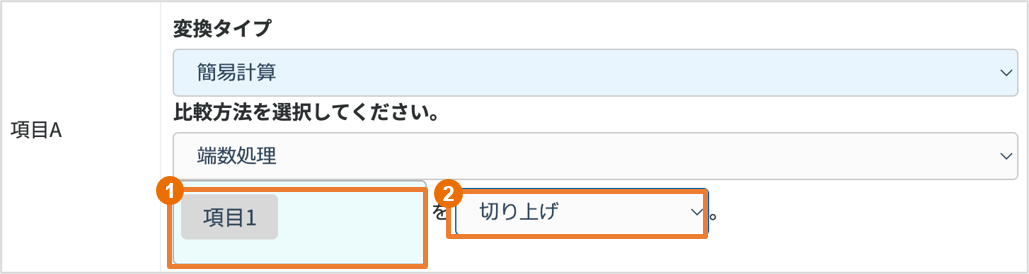

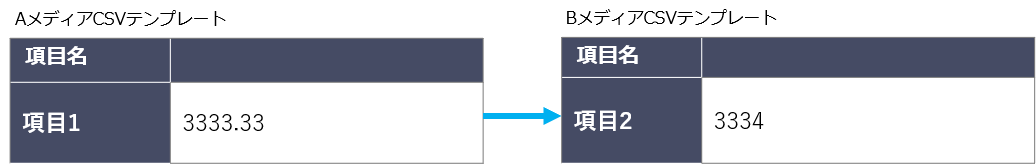

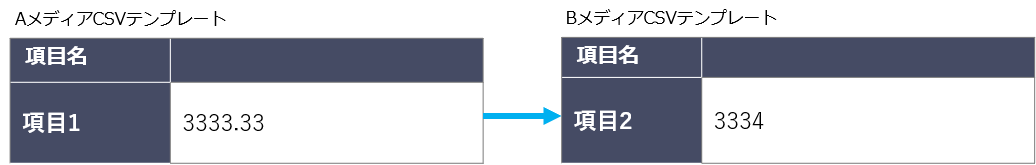

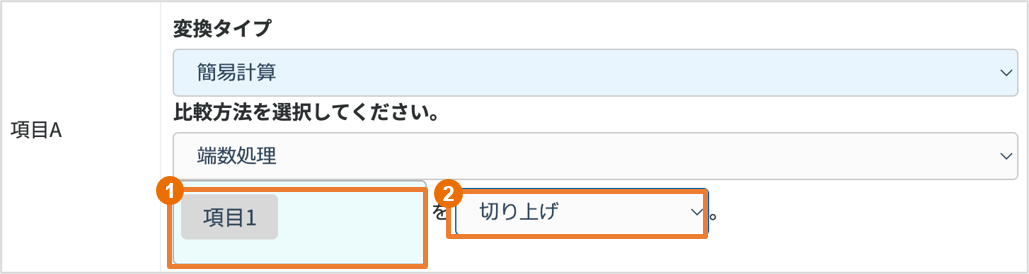

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

このページでは、パターン⑤: ある数値を、端数処理する場合 を説明します。

プルダウンより、変換タイプ「簡易計算」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【端数処理】を選択します。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは[項目1]を参照したいので、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目数値に、どのような端数処理をさせるのか指定します。

選択できる端数処理方法は、以下のとおりです。

四捨五入 … 右図の例では「 3333 」が出力されます。

切り上げ … 右図の例では「 3334 」が出力されます。

切り捨て … 右図の例では「 3333 」が出力されます。

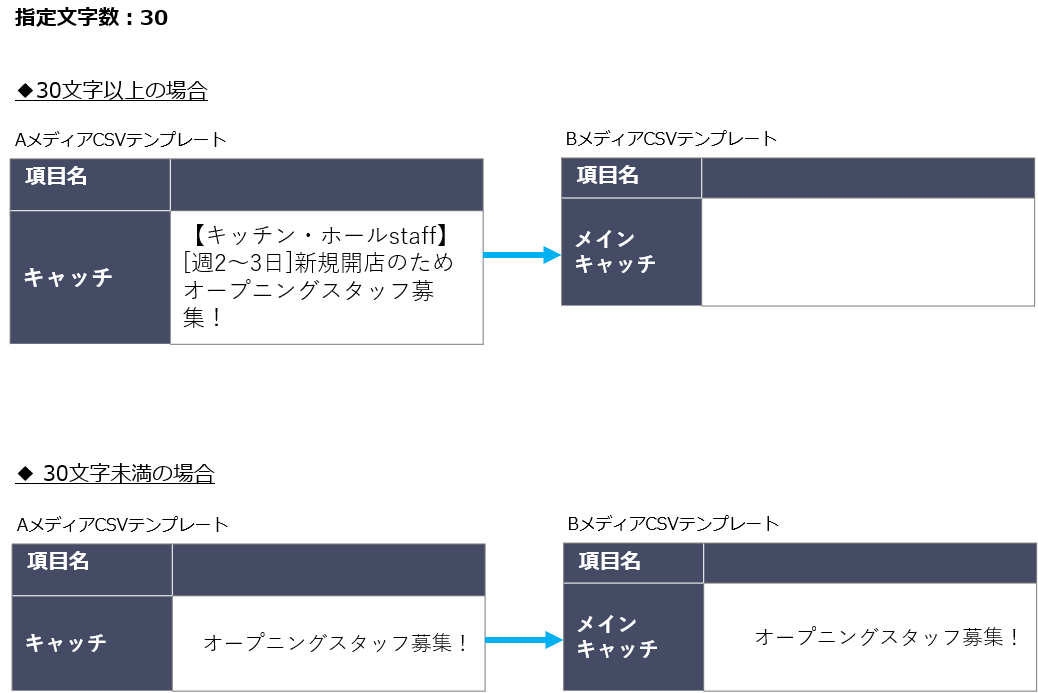

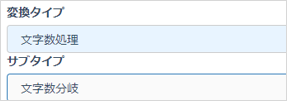

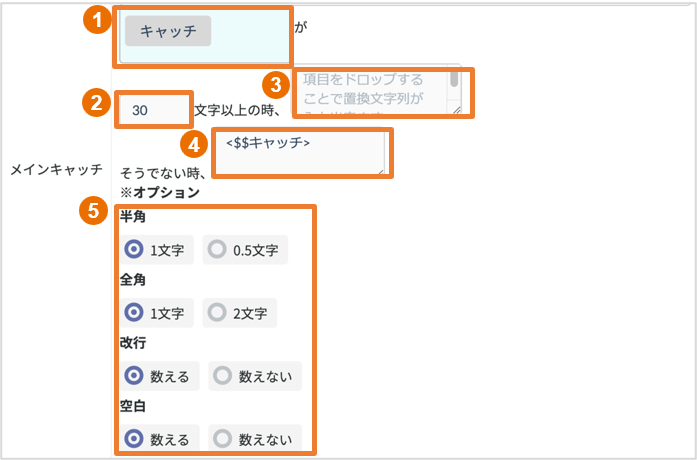

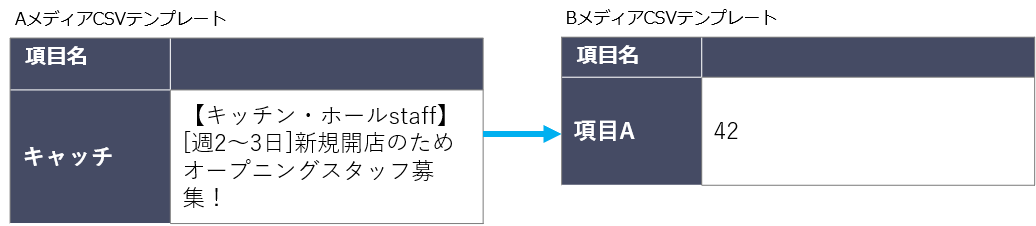

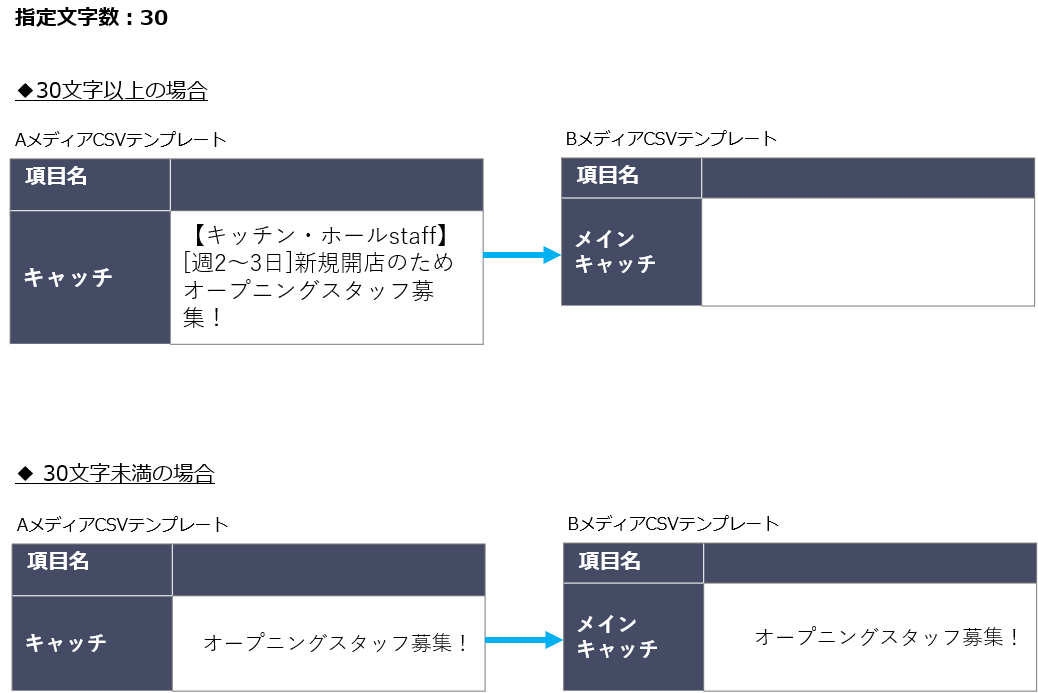

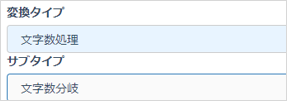

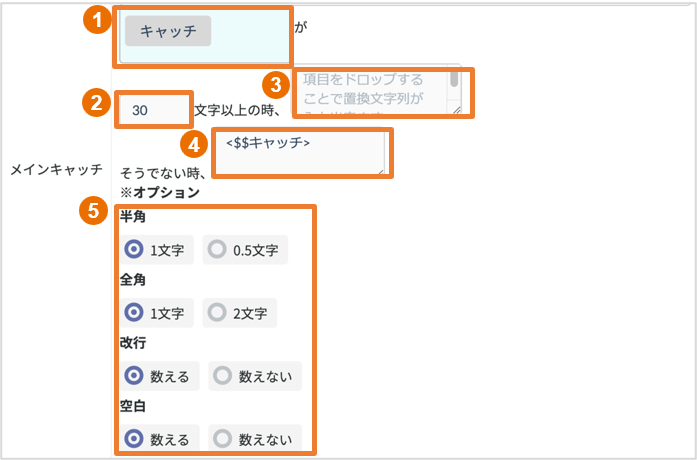

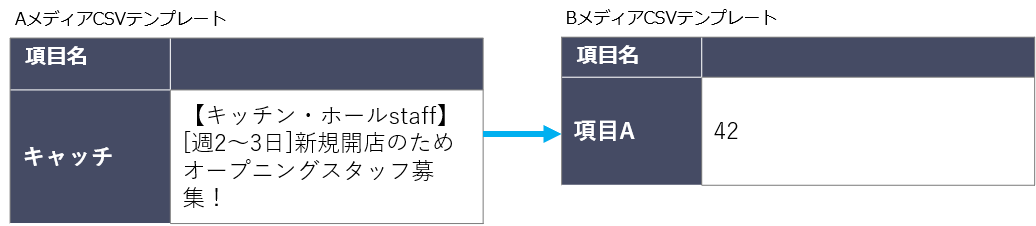

この変換タイプでは、入力されている文字数によって出力する内容を変更することや、入力されている文字数をそのまま出力させることができます。

パターン①:文字数によって出力する内容を変更する

プルダウンより、変換タイプ「文字数処理」を選び、すぐ下に表示されるサブタイプを選択するメニューでは【文字数分岐】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するか、指定します。ここでは、[キャッチ]が30文字以上かどうかで、変換する内容を変えるため、[キャッチ]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①が何文字以上か、文字数を指定します。

③ ①で選んだ項目が30文字以上だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。 ここでは、 [キャッチ]に記載の文字列が30文字以上の場合、空欄で出力したいので、 何も入力せずにおきます。

④ ①で選んだ項目が30文字未満だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、 [キャッチ]に記載の文字列が30文字未満の場合、キャッチのみ出力したいので、 [キャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

⑤ 文字数の計測基準を指定できます。

半角 … 半角文字を1文字としてカウントするか、0.5文字としてカウントするか指定できます。

※20240712 ここで示す半角文字とは、「半角英数字、半角カタカナ、ASCIIコードに含まれる記号」を指します。

参考:ASCIIコード一覧:http://www3.nit.ac.jp/~tamura/ex2/ascii.html

全角 … 全角文字を1文字としてカウントするか、2文字としてカウントするか指定できます。

改行 … 改行をカウントするか、カウントしないか指定できます。

空白 … 空白をカウントするか、カウントしないか指定できます。

パターン②:文字数を調べて出力する

プルダウンより、変換タイプ「文字数処理」を選び、すぐ下に表示されるサブタイプを選択するメニューでは【文字数カウント】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するか、指定します。ここでは、[キャッチ]が何文字なのか出力させたいので、[キャッチ]をドラッグ&ドロップで設定します。

② 文字数の計測基準を指定できます。

半角 … 半角文字を1文字としてカウントするか、0.5文字としてカウントするか指定できます。

全角 … 全角文字を1文字としてカウントするか、2文字としてカウントするか指定できます。

改行 … 改行をカウントするか、カウントしないか指定できます。

空白 … 空白をカウントするか、カウントしないか指定できます。

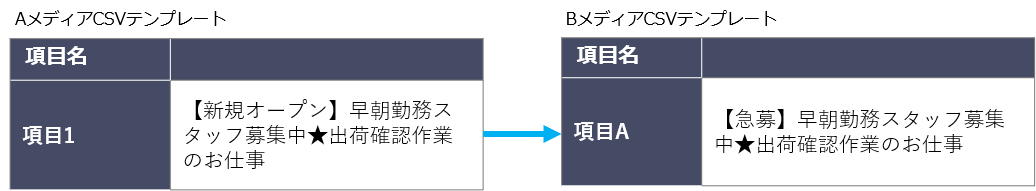

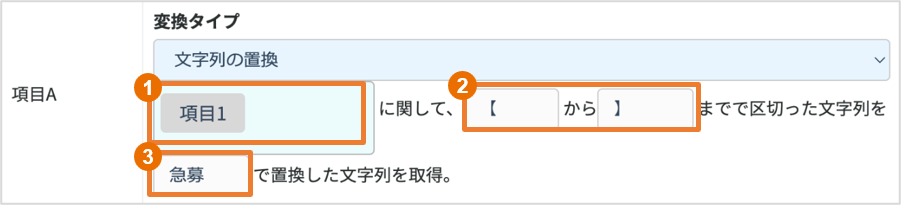

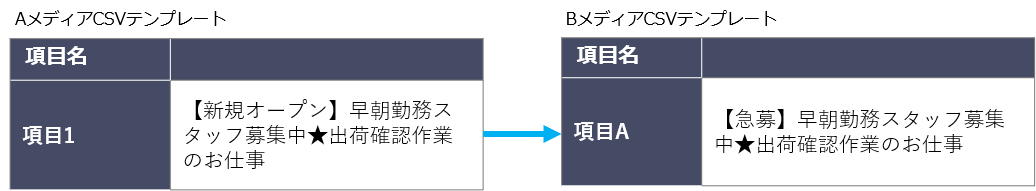

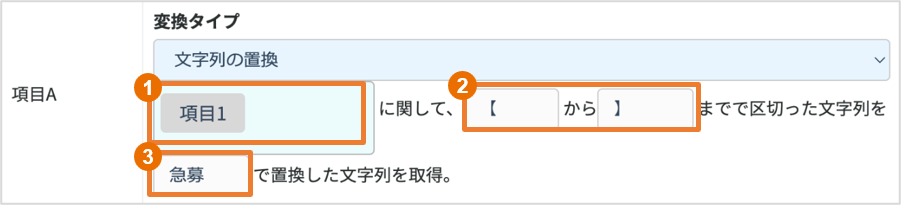

この変換タイプでは、特定の文字列の範囲を指定して、特定の文字列に置換し出力することができます。

例えば、 [項目1]の「【 」から「 】」までで区切ったデータを「急募」に置換して、[項目A]に出力する場合などに使用できます。

プルダウンより、変換タイプ「文字列の置換」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の中から、特定の文字列だけ別の文字列に置換させたいので、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② 置換したいデータのはじめとおわりの文字列を入力します。この事例では、Aメディア[項目1]から「新規オープン」を抜き出し置換したいので、「【」と「】」を入力します。

③ どのような文字列に置換させるのか、置換後の文字列を直接入力します。

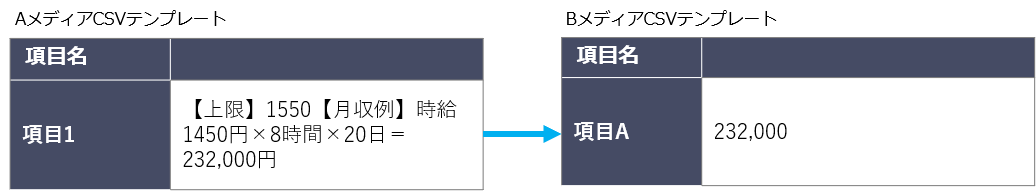

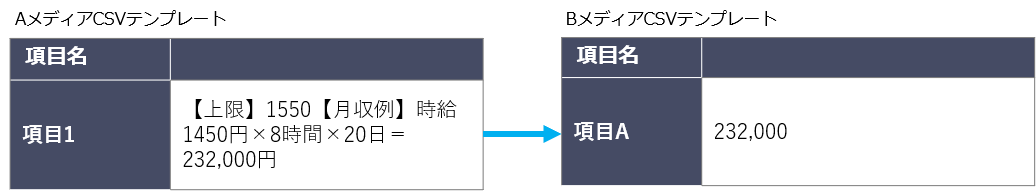

この変換タイプでは、特定の文字列の範囲を指定して、抜き出し出力することができます。

例えば、 [項目1]の「=」から「円」までで区切ったデータを、[項目A]に出力する場合に使用できます。

プルダウンより、変換タイプ「文字列の抜き出し」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容から文字列を抜き出すため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② 抜き出したいデータのはじめとおわりの文字列を入力します。この事例では、Aメディア[項目1]から「232,000」を抜き出したいので、「=」と「円」を入力します。

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

以下のような場合に使用します。

◆文字列の全文一致/部分一致の判別

パターン②:インポートメディア項目の内容が、ある文字列と一致しているかどうか

パターン③:インポートメディア項目の内容に、ある文字列が含まれているかどうか

◆指定した複数テキストの全部一致/部分一致の判別

パターン④:インポートメディア項目に、特定のテキストが全て含まれているかどうか

パターン⑤:インポートメディア項目に、特定のテキストが1つでも含まれてるかどうか

パターン⑥:インポートメディア項目の内容に、特定の文字列が含まれているかどうか(条件順位あり)

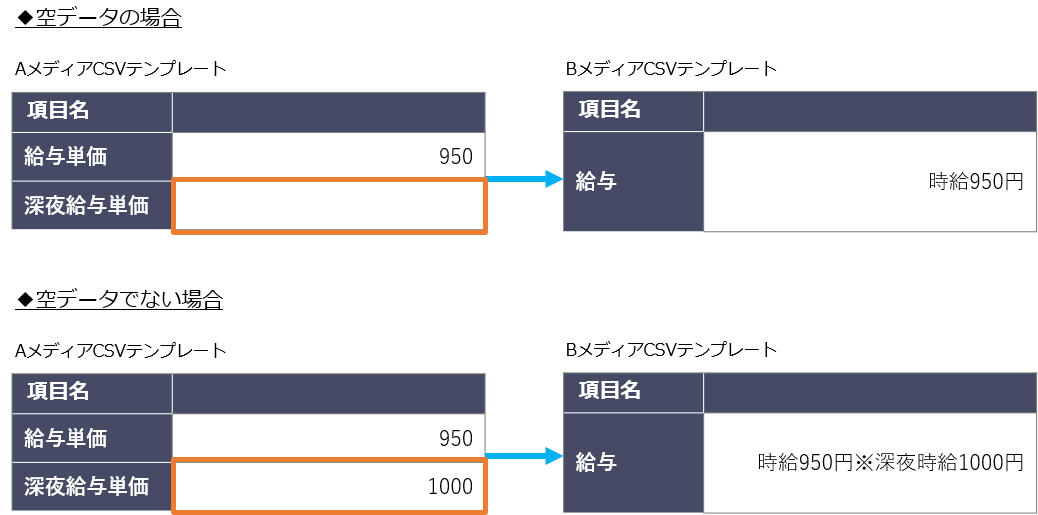

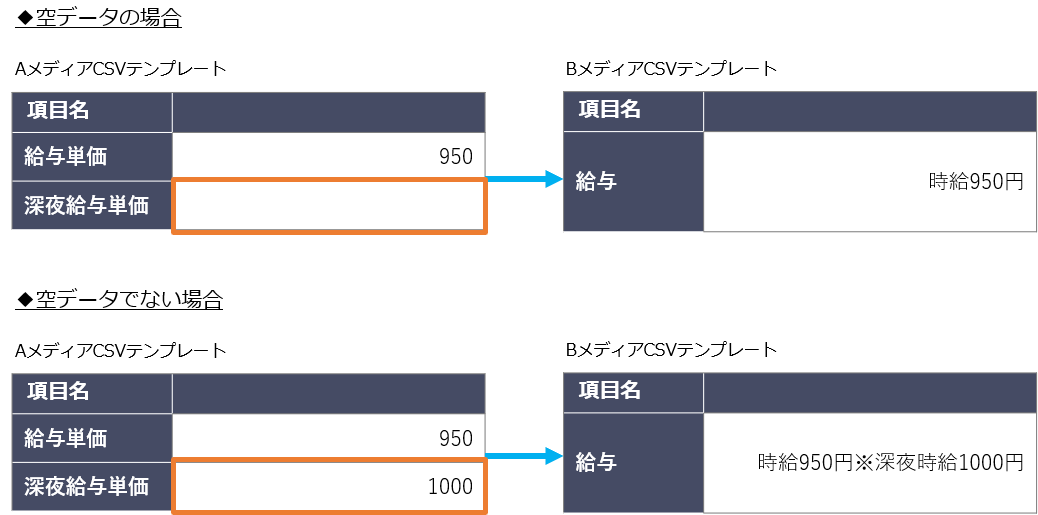

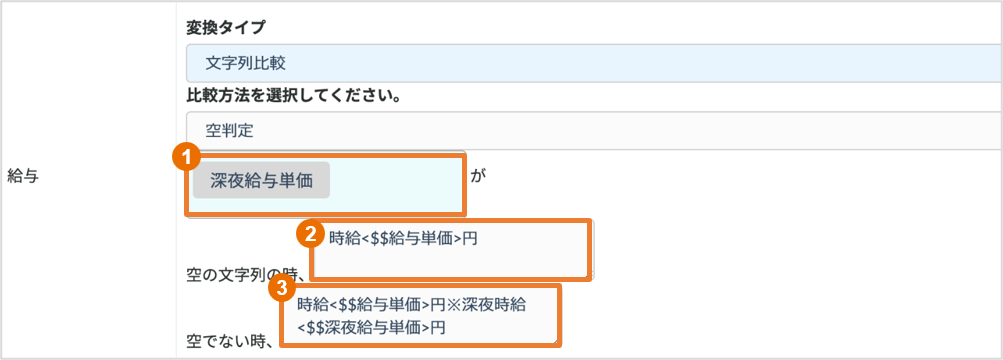

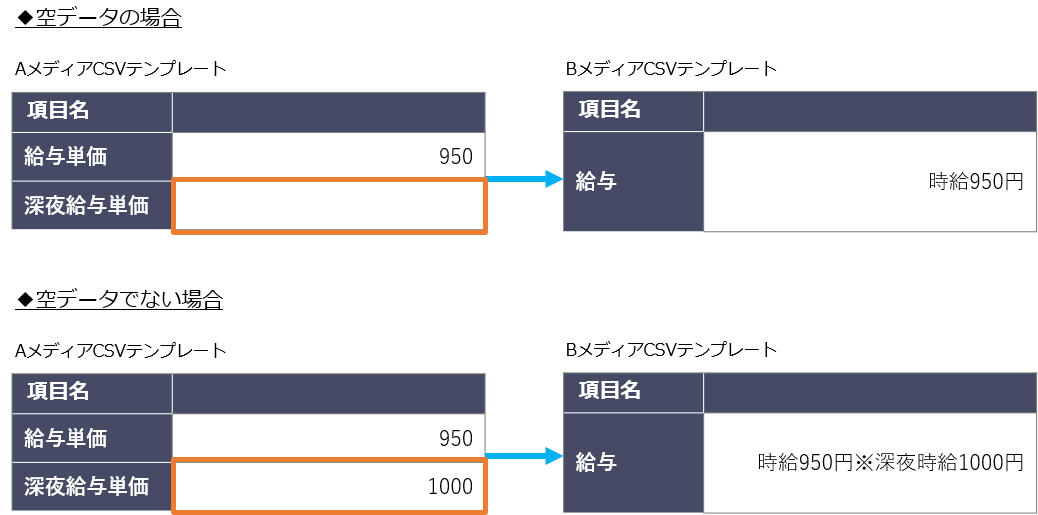

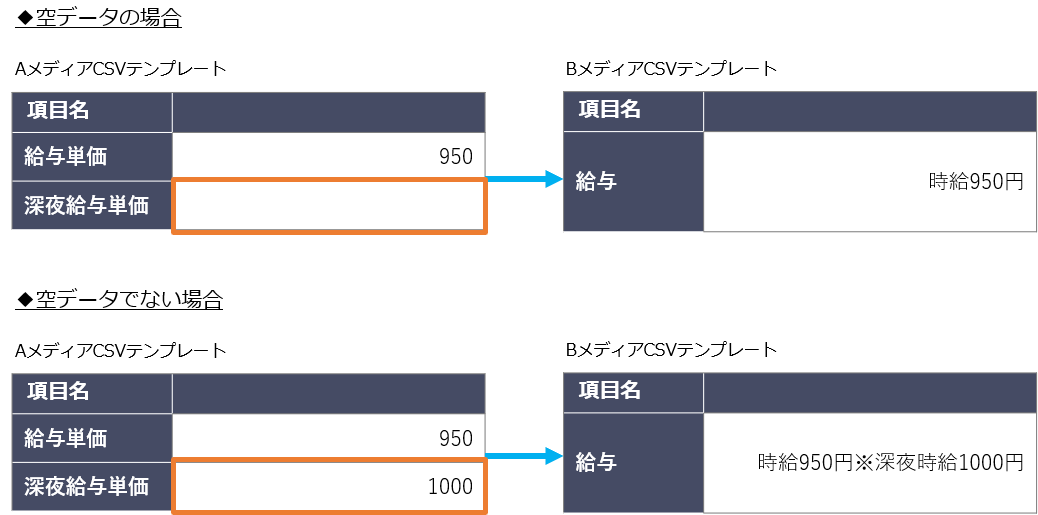

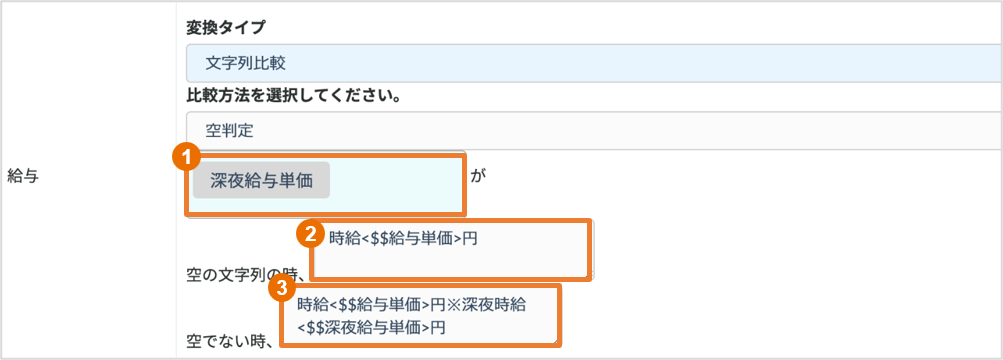

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン①:インポートメディア項目が空データか、空データでないかについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「文字列比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【空判定】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目が空白の場合に、変換を行うのか指定します。ここでは、[深夜給与単価]が空白かどうかで、変換する内容を変えるため、[深夜給与単価]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目が空欄だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[深夜給与単価]が空データであれば、深夜時給に関しての出力はさせないよう、設定しています。

③ ①で選んだ項目が空欄でなかった場合に、どういうものを出力するのか指定します。例えば、[深夜給与単価]に何かデータが入力されていれば、深夜時給に関しても内容を出力させるよう設定しています。

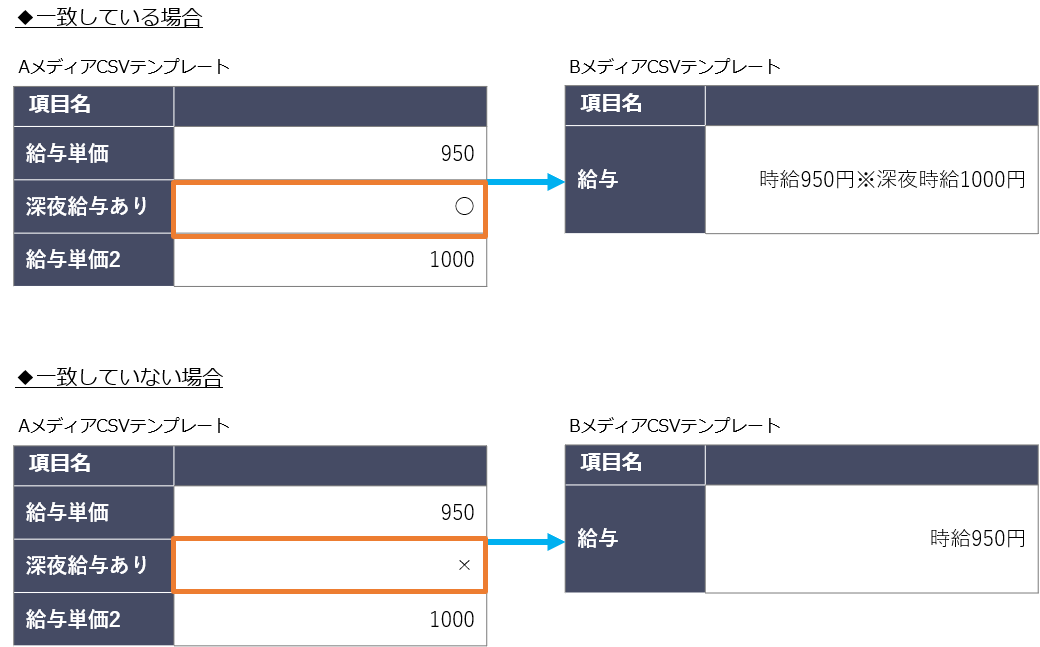

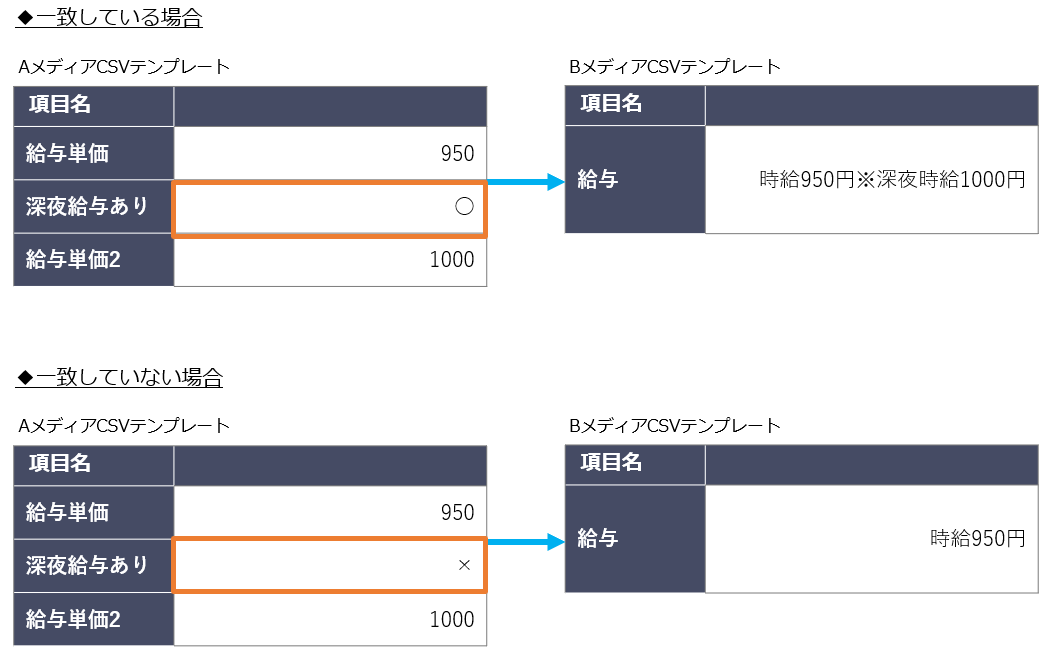

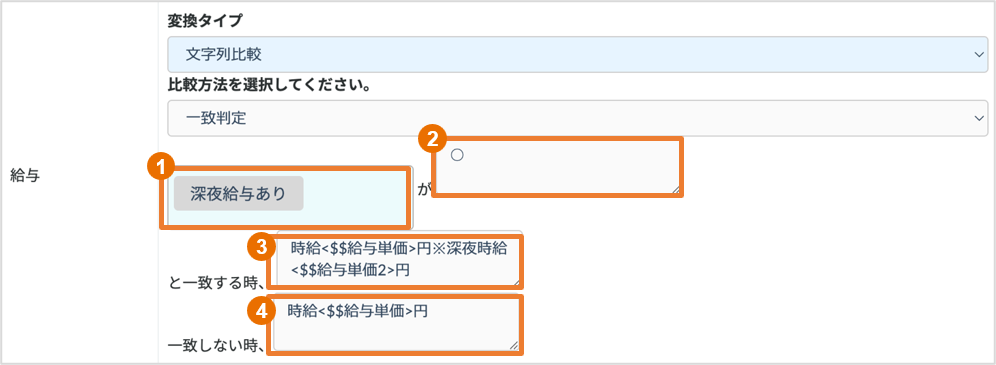

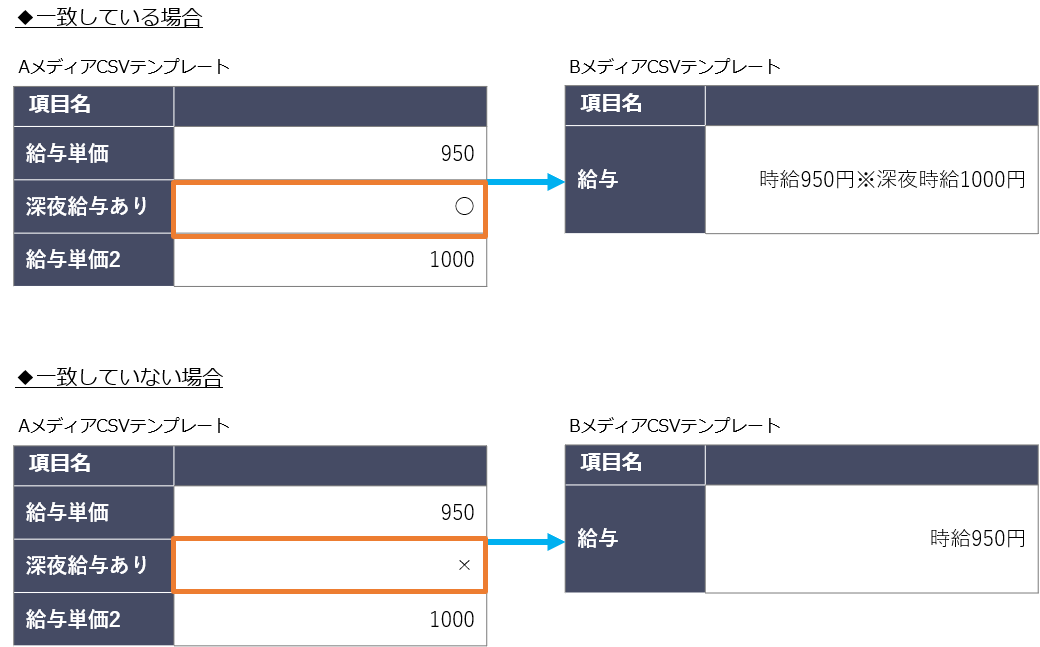

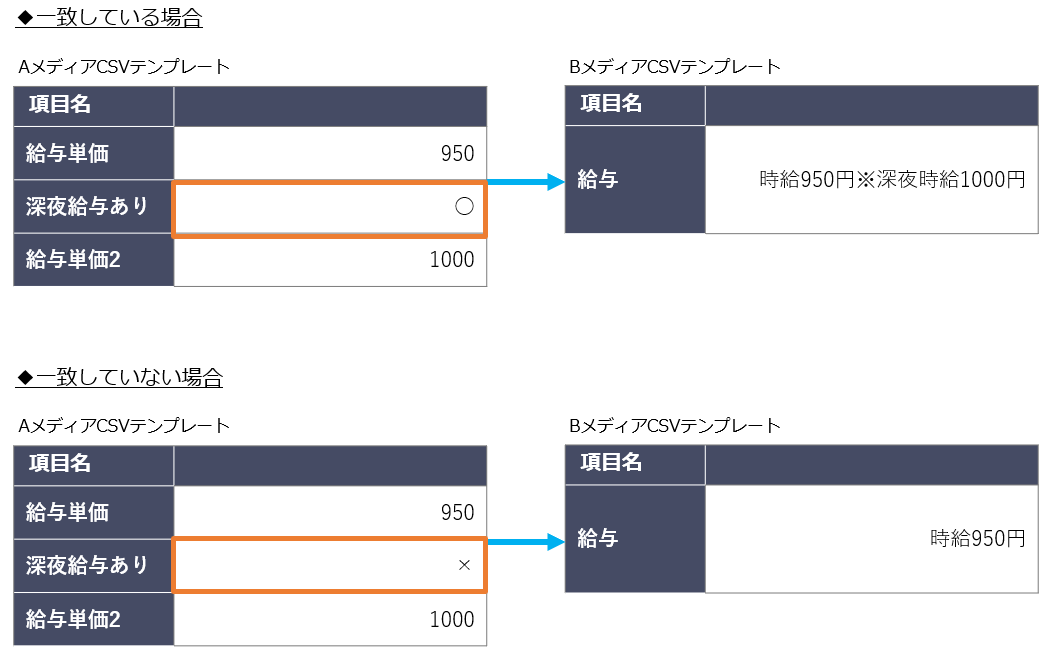

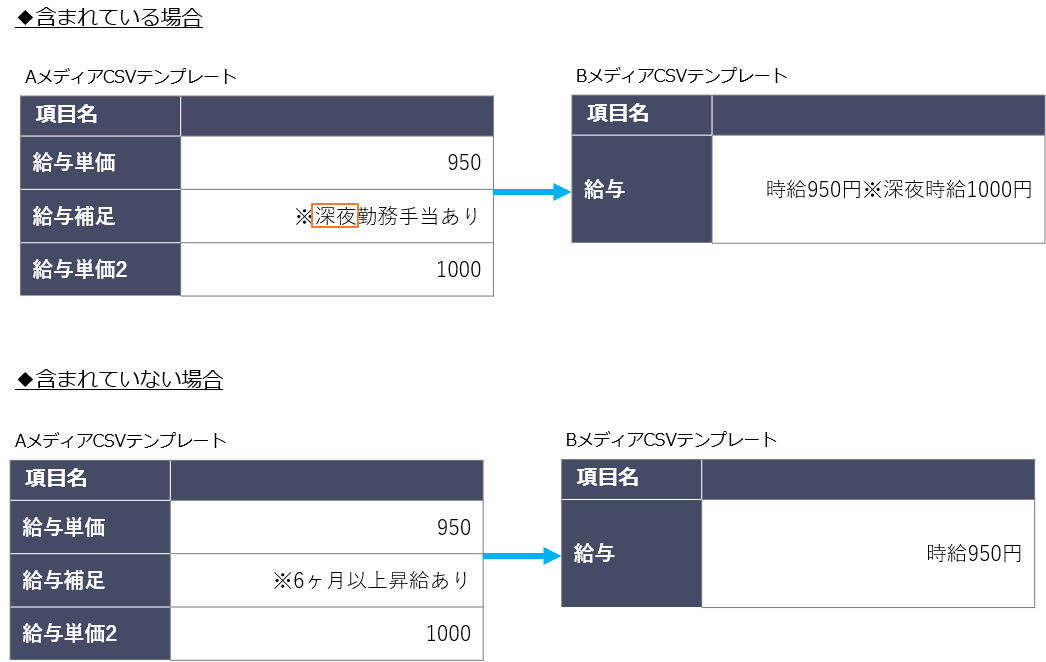

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、

パターン②:インポートメディア項目の内容が、ある文字列と一致しているかどうか

パターン③:インポートメディア項目の内容に、ある文字列が含まれているかどうか

について説明します。

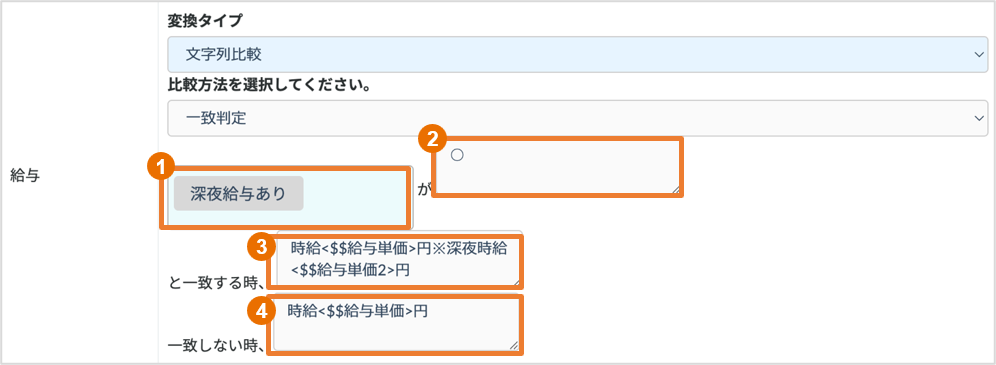

プルダウンより、変換タイプ「文字列比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【一致判定】を選択します。

図のように設定します。

①② どの項目と何が一致している場合に変換させるのか、条件を指定します。②は、テキストだけでなく、項目をドラッグ&ドロップで設定することもできます。

③ ①で選んだ項目が②と一致していた場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[深夜給与あり]の内容が「○」と一致していた場合の表記を設定します。

④ ①で選んだ項目が②と一致していなかった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、 [深夜給与あり]の内容が「○」と一致していなかった場合の表記を設定します。

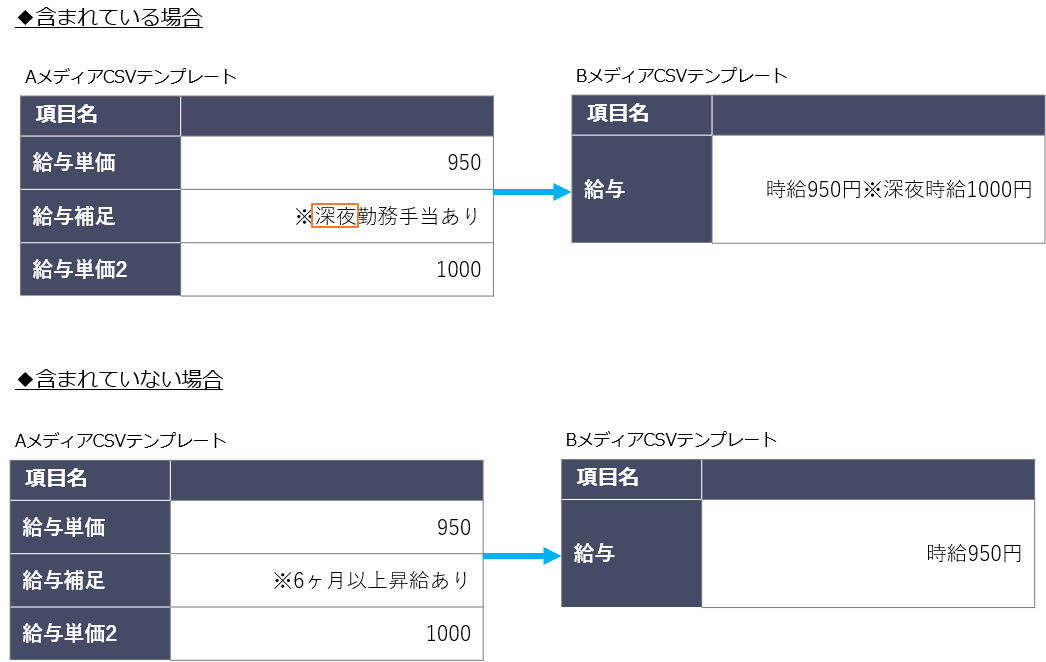

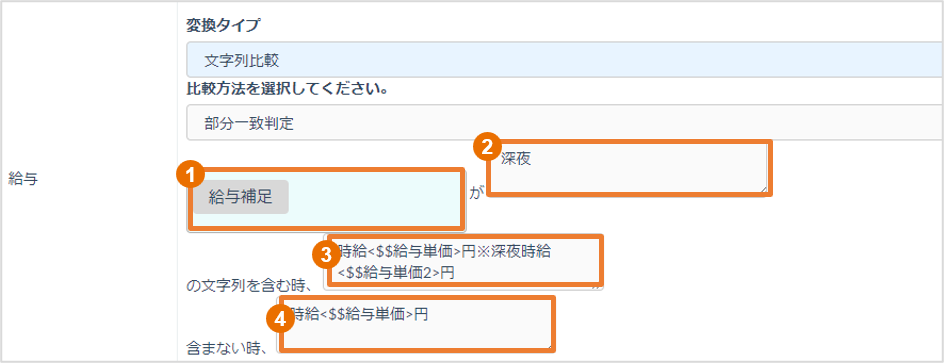

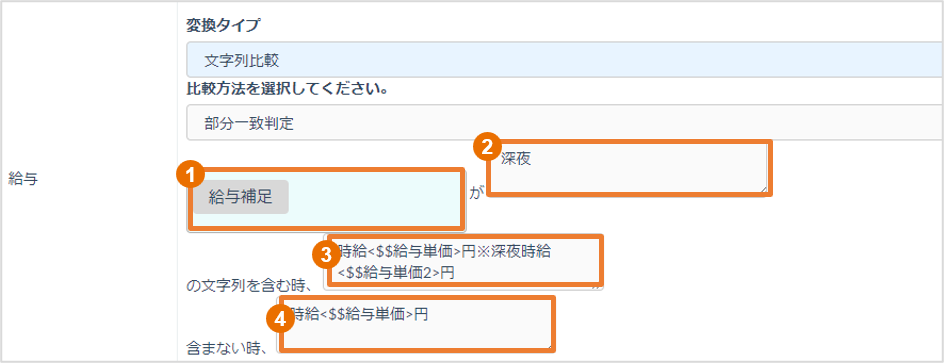

プルダウンより、変換タイプ「文字列比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【部分一致判定】を選択します。

図のように設定します。

①② どの項目(①)に何(②) が含まれていれば変換させるのか、条件を指定します。②は、テキスト入力だけでなく、項目をドラッグ&ドロップで設定することもできます。

③ ①で選んだ項目が②の内容を含んでいた場合に、どういうものを出力するのか指定します。

ここでは、[給与補足]に「深夜」という文字列を含んでいた場合の表記を設定します。

④ ①で選んだ項目が②の内容を含んでいなかった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[給与補足]に「深夜」という文字列を含んでいなかった場合の表記を設定します。

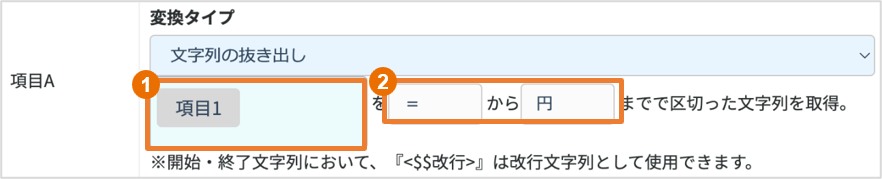

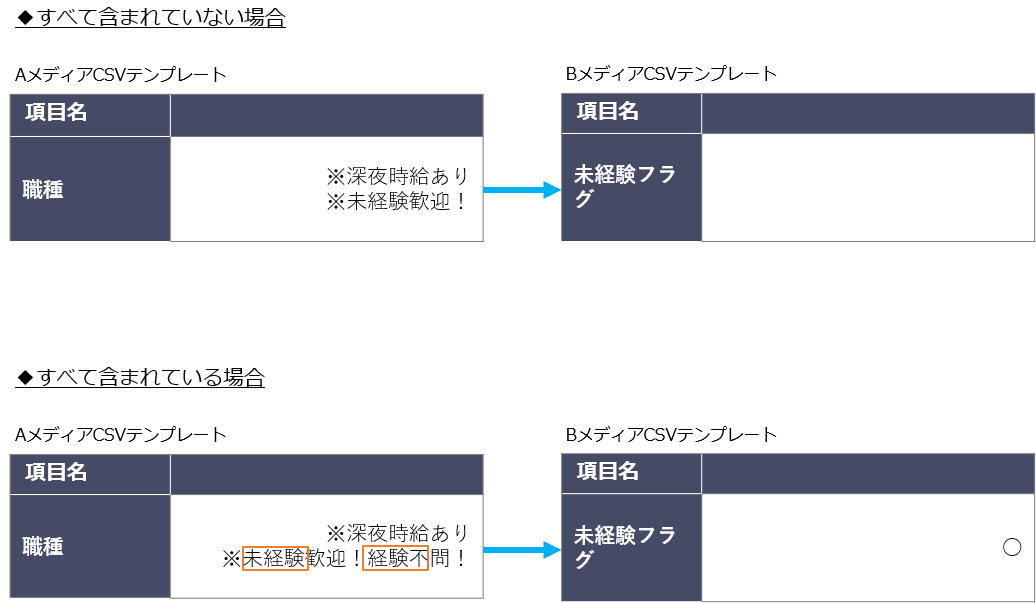

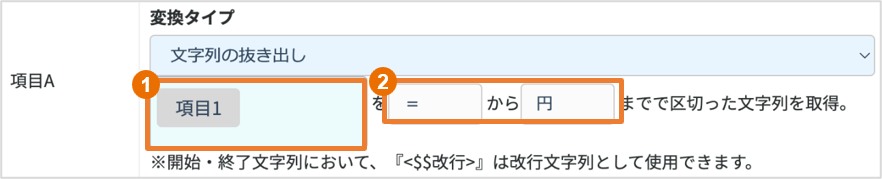

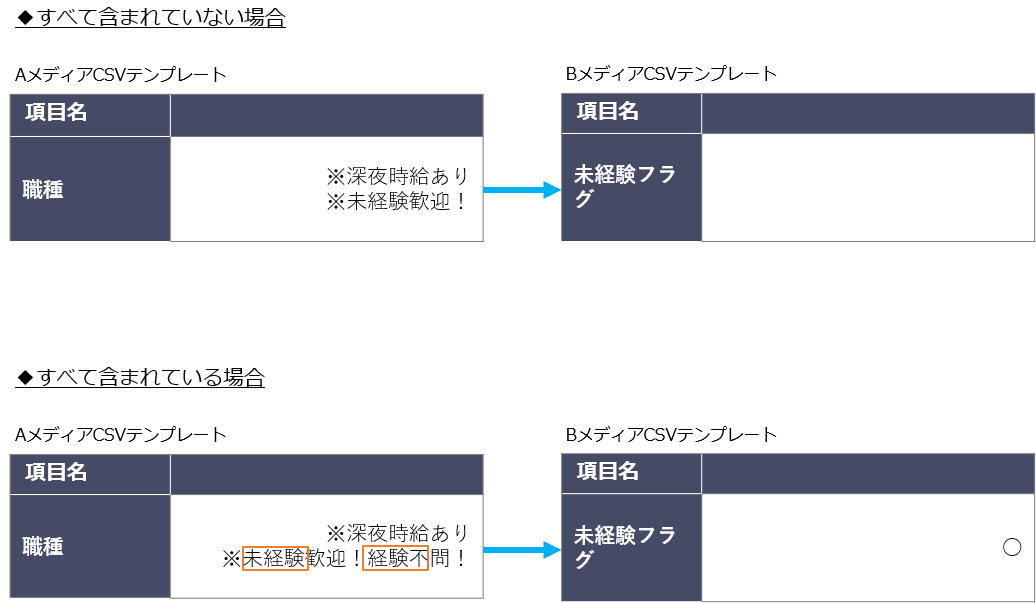

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、

パターン④:インポートメディア項目に、特定のテキストが全て含まれているかどうか

について説明します。

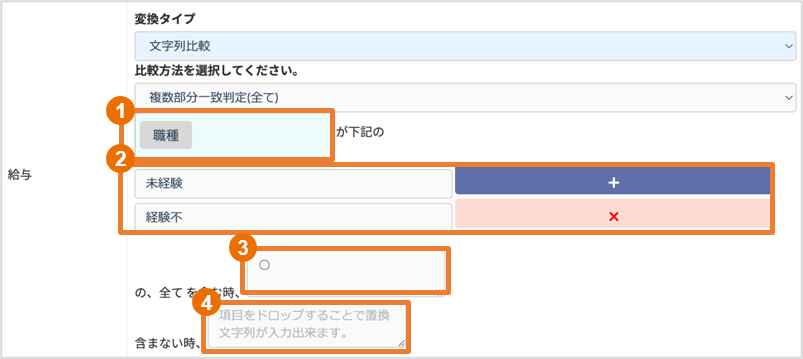

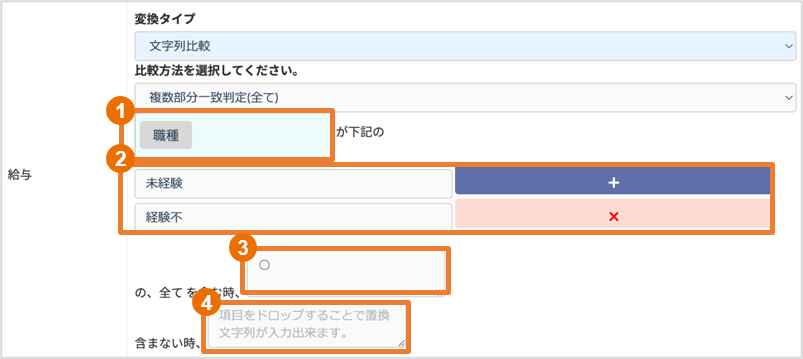

プルダウンより、変換タイプ「文字列比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【複数部分一致判定(全て)】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します 。ここでは、[職種]に何が含まれているのかどうかで変換する内容を変えるため、[職種]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に、どういったテキストが含まれていれば良いのか条件を指定します。右にある【+】ボタンで自由に設定できるテキスト数を増やすことができます。

③ ①で選んだ項目が②で設定したテキストを全て含んでいた場合に、どういうものを出力するのか指定します。

④ ①で選んだ項目が②で設定したテキストを全て含んでいなかった場合に、どういうものを出力するのか指定します。

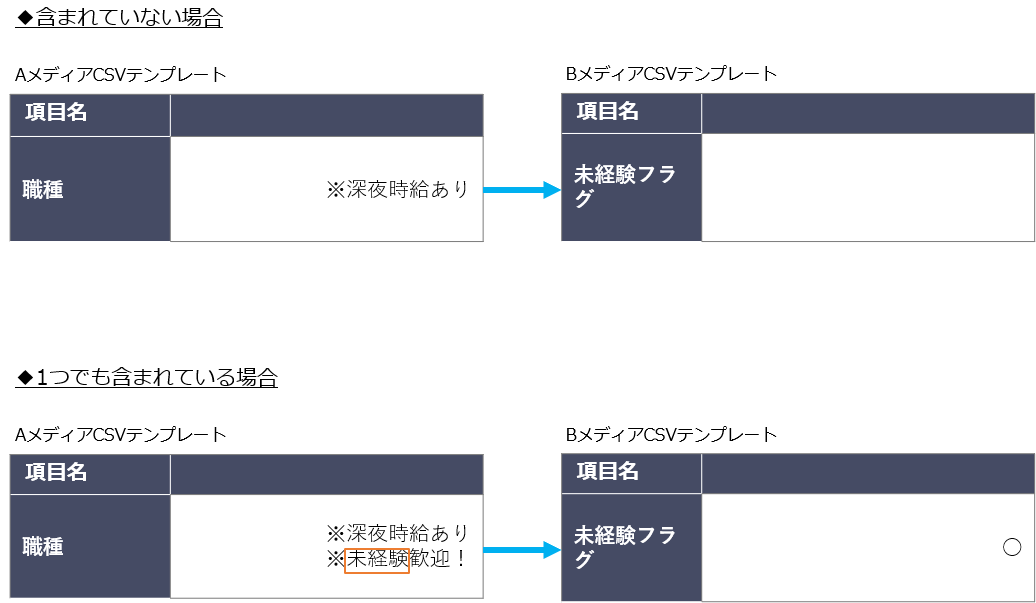

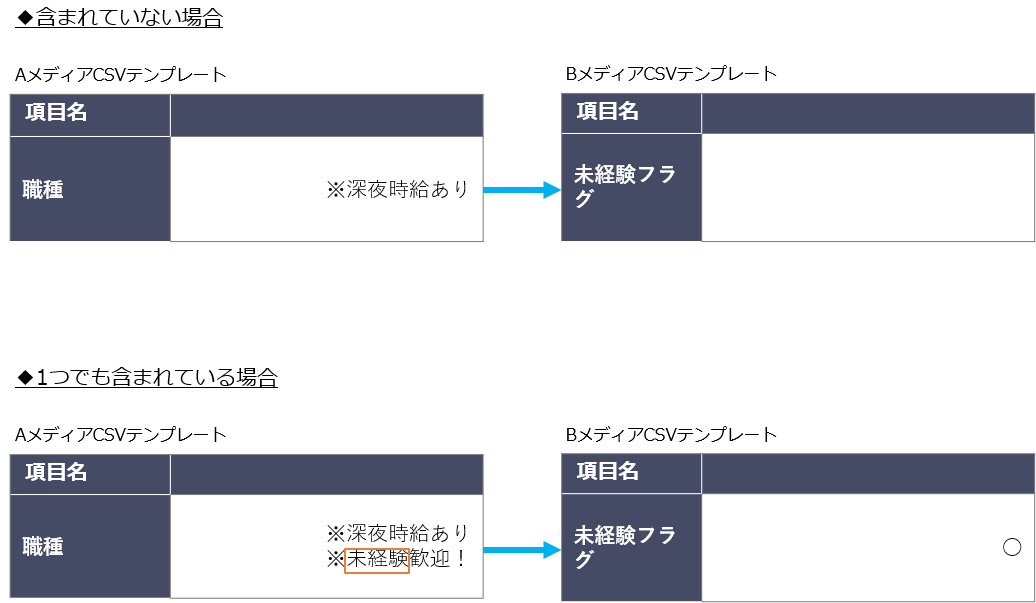

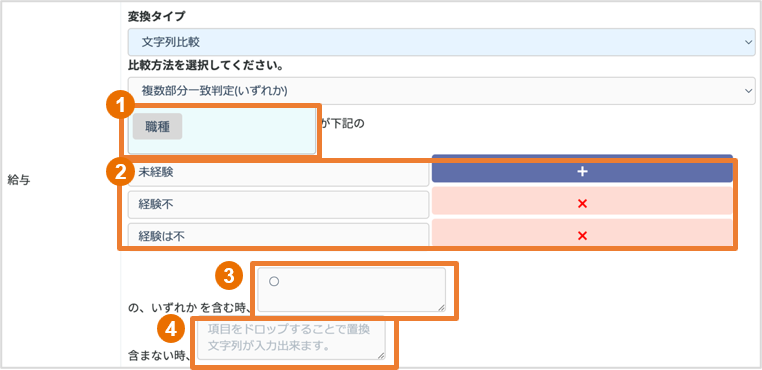

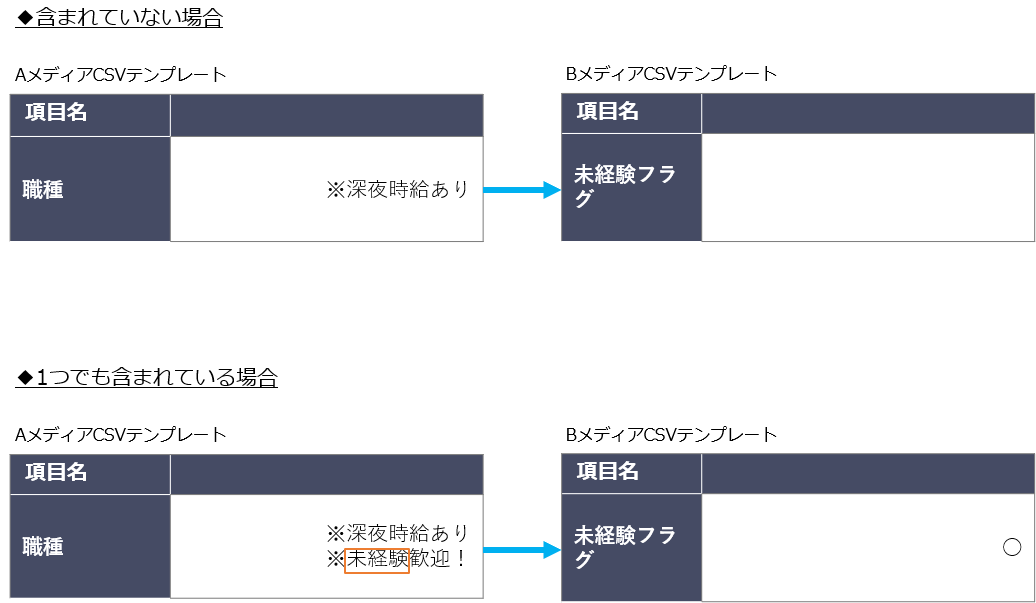

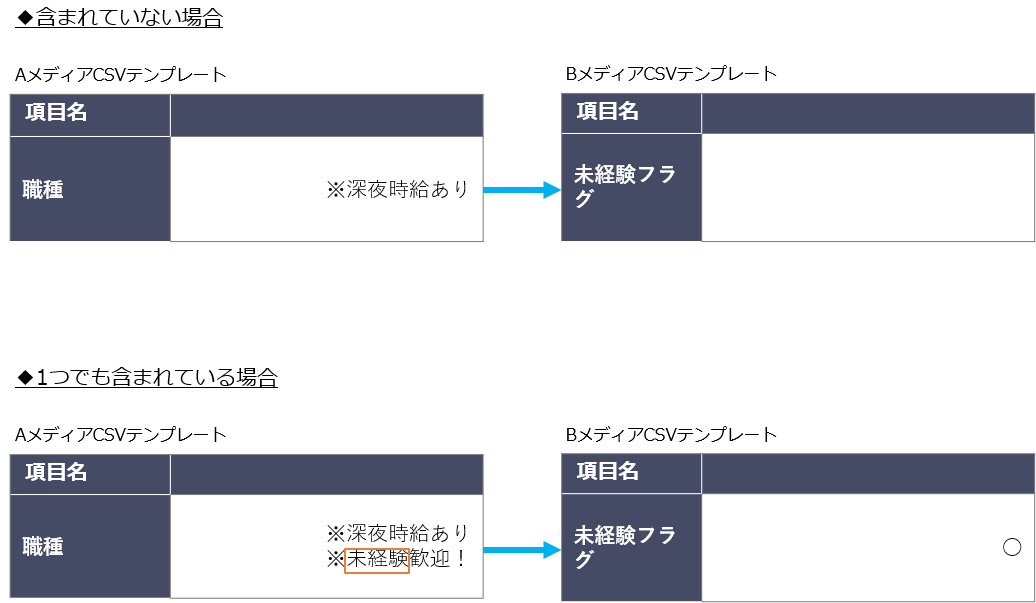

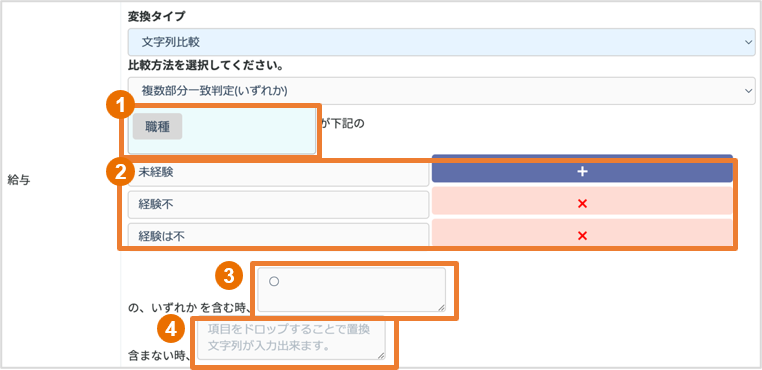

プルダウンより、変換タイプ「文字列比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【複数部分一致判定(いずれか)】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します 。ここでは、[職種]に何が含まれているのかどうかで変換する内容を変えるため、[職種]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に、どういったテキストが含まれていれば良いのか条件を指定します。右にある【+】ボタンで自由に設定できるテキスト数を増やすことができます。

③ ①で選んだ項目が②で設定したテキストを1つでも含んでいた場合に、どういう文字を出力するのか指定します。

④ ①で選んだ項目が②で設定したテキストを1つでも含んでいなかった場合に、どういうものを出力するのか指定します。

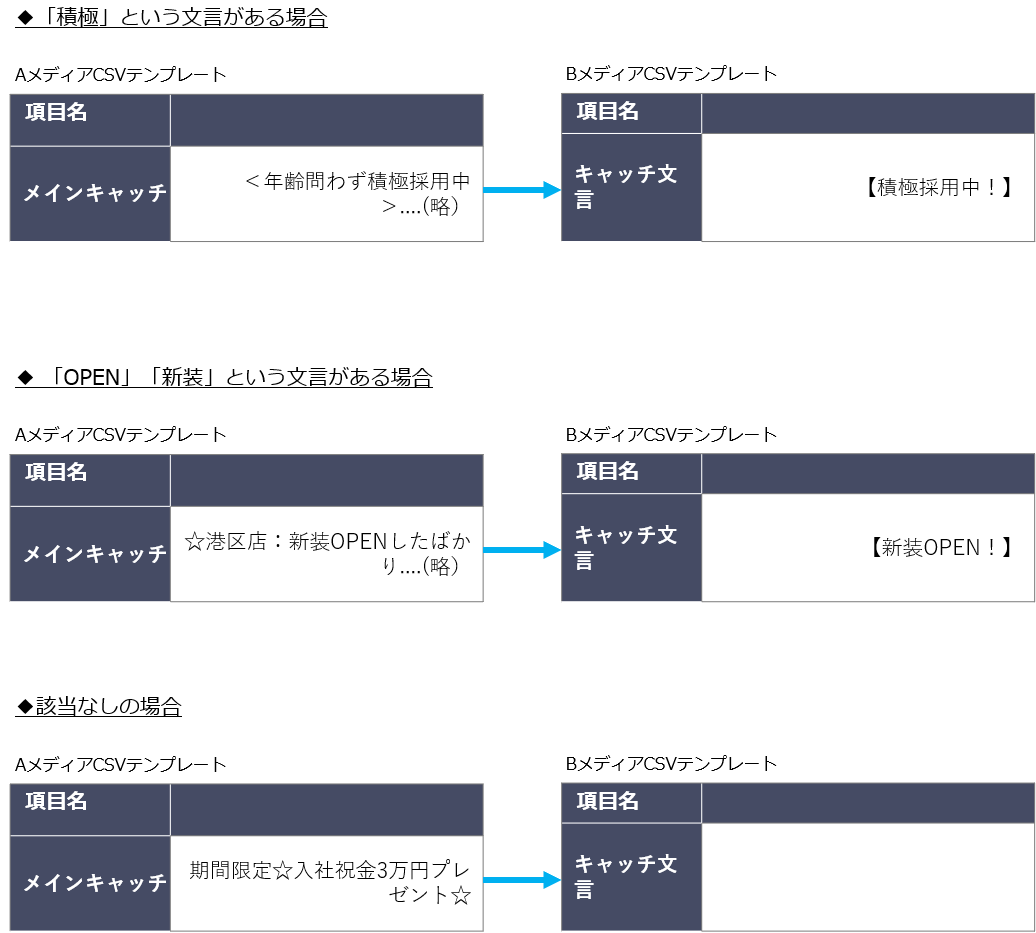

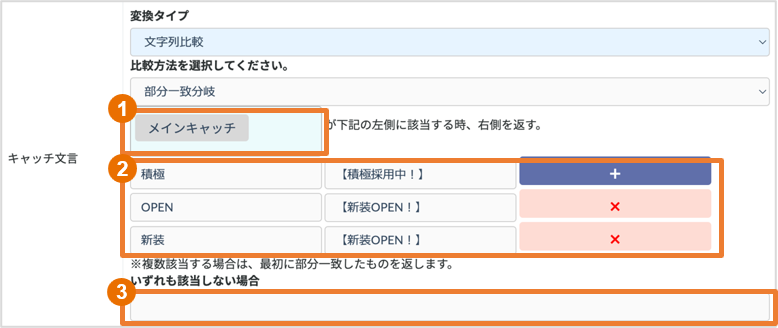

どの項目を参照するのか指定します 。ここでは、[メインキャッチ]に何が記載されているのかどうかで変換する内容を変えるため、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します 。ここでは、[職種]に何が含まれているのかどうかで変換する内容を変えるため、[職種]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に、どういったテキストが記載されているかどうか(左欄)で、何を出力させるのか(右欄)指定します。複数該当する場合は、最初に該当したものが出力されます。

右にある【+】ボタンで、自由に設定できるテキスト数を増やすことができます。

③ ②の条件に合致しないものがあった場合、どういったものを出力するのか指定できます。

ここでは、合致しない場合には空白にして出力させたいので何も入力せずにおきます。

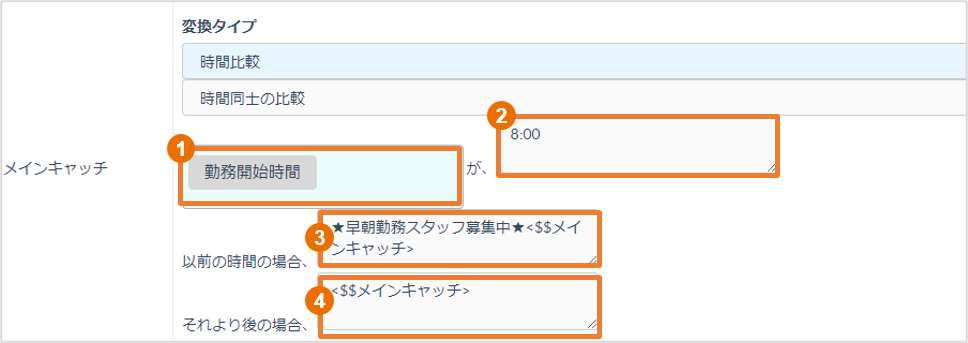

この変換タイプでは、時間を比較して条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン①:インポートメディア項目に記載の時刻が、ある時刻より前か後かについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「時間比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【時間同士の比較】を選択します。

図のように設定します。

①② どの項目(①)が何時(②)より前なのか後なのかによって、条件を指定します。

③ ①で選んだ項目が②より前の時間だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[勤務開始時間]が8:00以前だった場合に、[メインキャッチ]の前に特定の文言を表示させたいので、[メインキャッチ]の項目をドラッグ&ドロップで設定し、その前に、直接テキスト入力で特定の文言を入力しています。

④ ①で選んだ項目が②より後の時間だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[勤務開始時間]が8:00より後だった場合に、[メインキャッチ]のみ表示させたいので、[メインキャッチ]の項目をドラッグ&ドロップで設定しています。

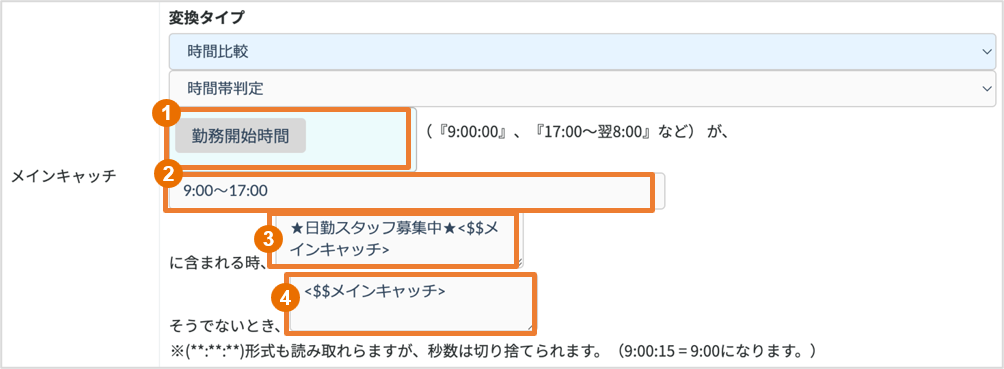

この変換タイプでは、時間を比較して条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン②:インポートメディア項目に記載の時間が、ある時間帯の中か外かについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「時間比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【時間帯判定】を選択します。

①② どの項目(①)がどの時間帯(②)に含まれているかによって、条件を指定します。

③ ①で選んだ項目が②の時間帯に含まれている場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[勤務開始時間]が9:00~17:00内だった場合に、[メインキャッチ]の前に特定の文言を表示させたいので、[メインキャッチ]の項目をドラッグ&ドロップで設定し、その前に、直接テキスト入力で特定の文言を入力しています。

④ ①で選んだ項目が②の時間帯に含まれていない場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[勤務開始時間]が9:00~17:00外だった場合に、[メインキャッチ]のみ表示させたいので、[メインキャッチ]の項目をドラッグ&ドロップで設定しています。

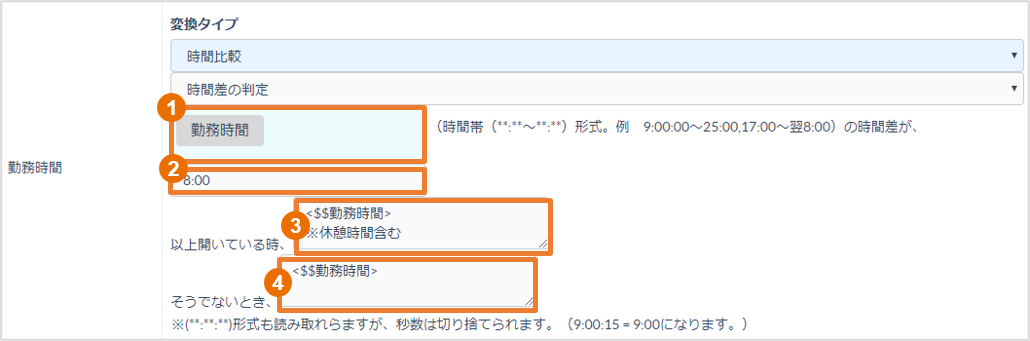

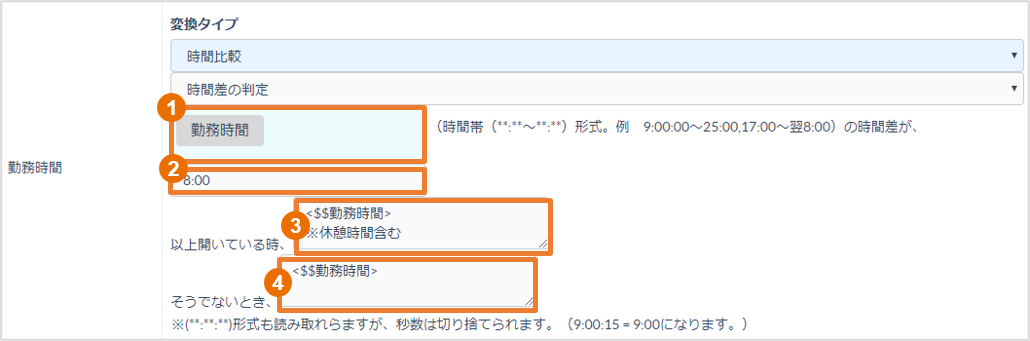

この変換タイプでは、時間を比較して条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン③:インポートメディア項目に記載の時間帯が、ある時間以上の差があるかどうかについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「時間比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【時間差の判定】を選択します。

① どの項目を参照するのか指定します。(※項目の内容は、時間帯(**:**~**:**)形式で記載されている必要があります。)

ここでは、[勤務時間]の内容によって変換する内容を変えるため、[勤務時間]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された時間帯が、何時間以上の差があるのか条件を記載します。例えば、「8時間以上の差」を条件にしたい場合は「8:00」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[勤務時間]に記載の時間にプラスして特定の文言を追加したいので、[勤務時間]をドラッグ&ドロップで移動させ、さらに直接テキスト入力で特定の文言を入力しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、 [勤務時間]のみ表示させておきたいので、[勤務時間]の項目をドラッグ&ドロップで設定します。

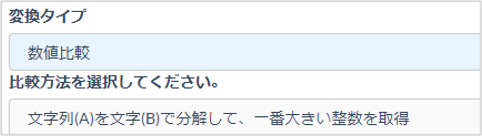

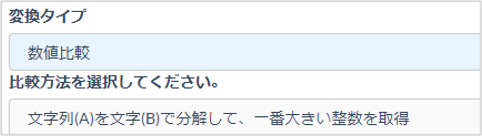

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

例えば、以下のような場合に使用します。

◆最大/最小値の指定

◆近似値の指定

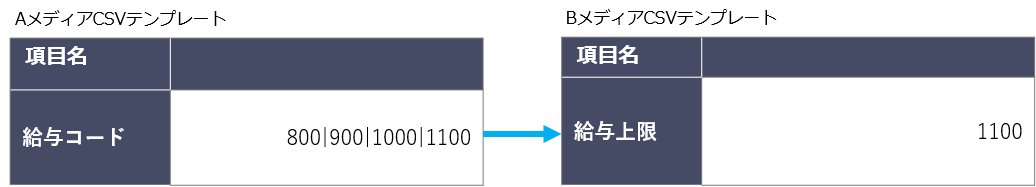

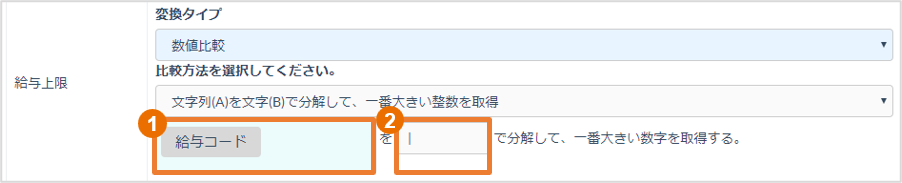

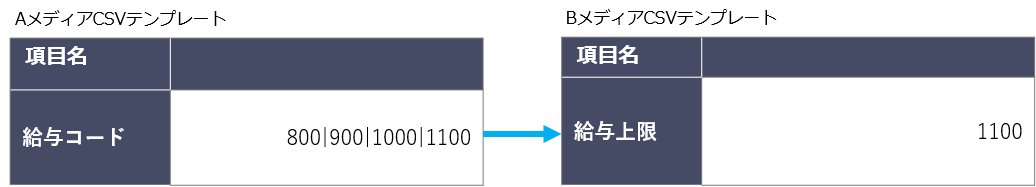

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

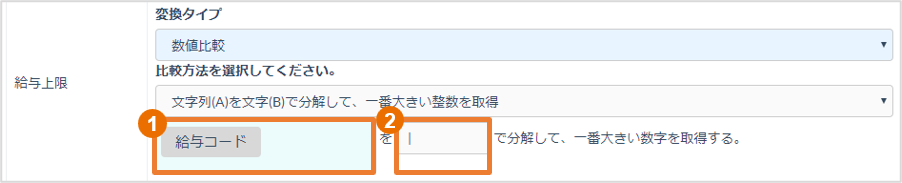

このページでは、パターン①:複数ある数値の中から、一番大きい数値を取り出すについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)を文字(B)で分解して、一番大きい整数を取得】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[給与コード]の内容によって変換する内容を変えるため、[給与コード]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の内容を、どういったテキストで分解するのか条件を指定します。ここでは「|」で区切った中で一番大きい数値をとりたいので「|」を入力します。

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

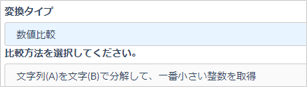

このページでは、パターン②:複数ある数値の中から、一番小さい数値を取り出すについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)を文字(B)で分解して、一番小さい整数を取得】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[給与コード]の内容によって変換する内容を変えるため、[給与コード]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の内容を、どういったテキストで分解するのか条件を指定します。ここでは「|」で区切った中で一番小さい数値をとりたいので「|」を入力します。

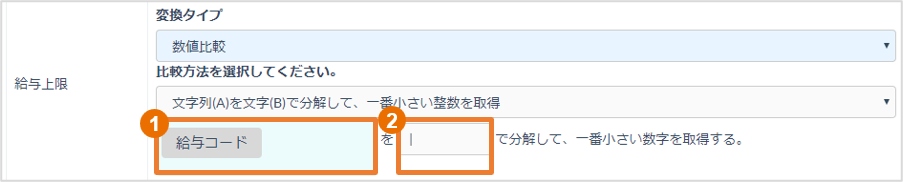

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

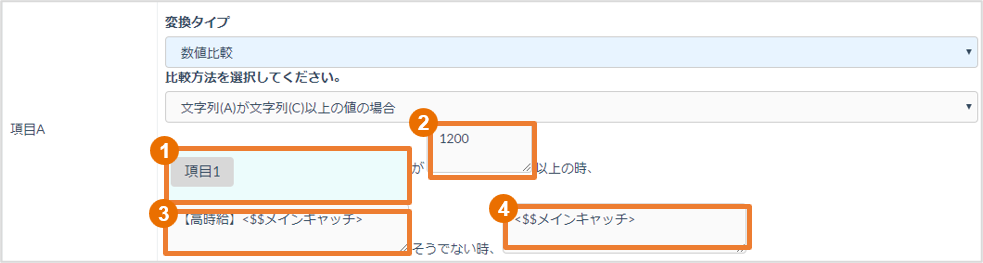

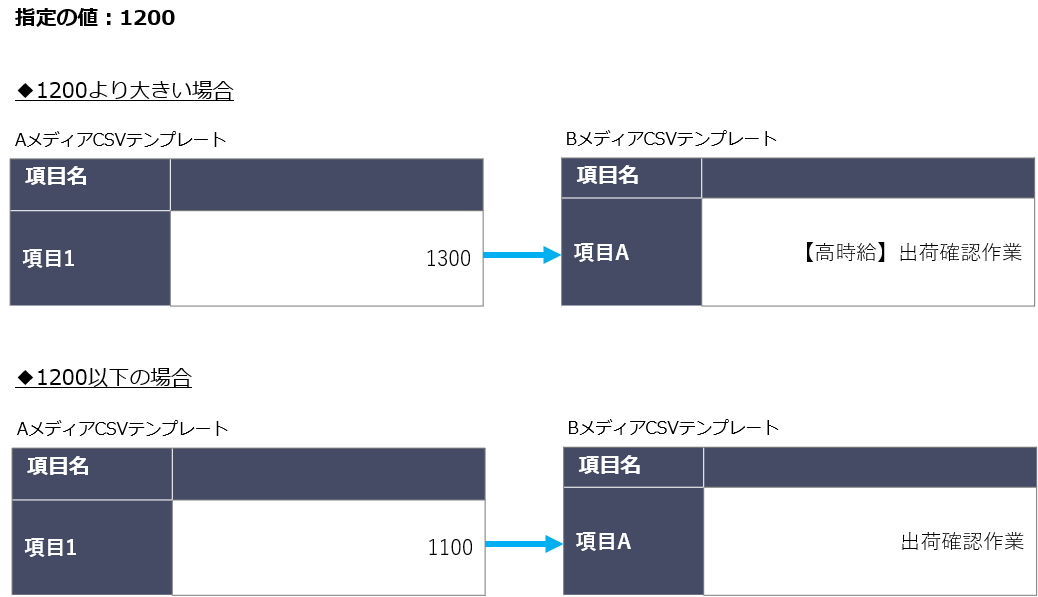

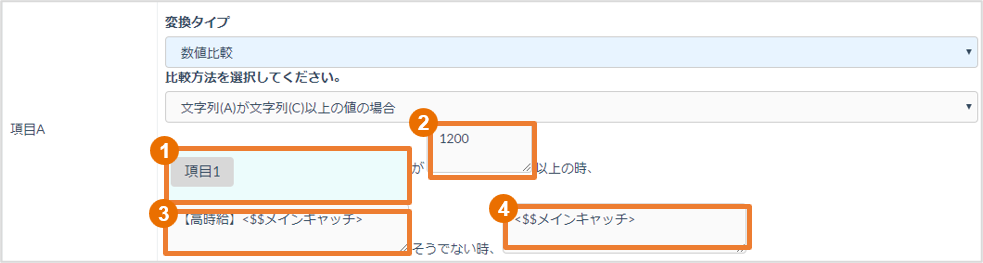

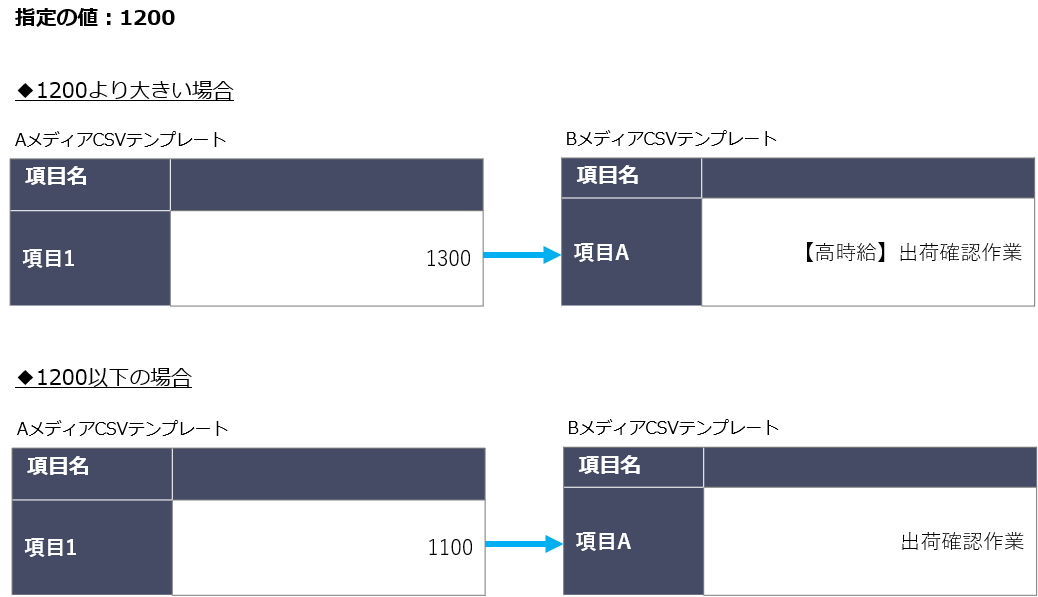

このページでは、パターン③:インポートメディア項目の数値が、ある項目以上の数値かどうか

について説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)が文字列(C)以上の値の場合】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された数値が、いくら以上なのか半角数字で条件を入力します。

例えば、「1200以上」を条件にしたい場合は「1200」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200以上の場合、メインキャッチに特定の文言を追加して出力したいので、直接テキスト入力で特定の文言を入力し、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200未満の場合、メインキャッチのみ出力したいので、 [メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン④:インポートメディア項目の数値が、ある項目より大きい数値かどうかについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)が文字列(C)より大きい値の場合】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された数値が、いくらより大きいのか半角数字で条件を入力します。

例えば、「1200より大きい」を条件にしたい場合は「1200」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200より大きい場合、メインキャッチに特定の文言を追加して出力したいので、直接テキスト入力で特定の文言を入力し、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200以下の場合、メインキャッチのみ出力したいので、 [メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン⑤:インポートメディア項目の数値が、ある項目以下の数値かどうか

について説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)が文字列(C)以下の値の場合】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された数値が、いくら以下なのか半角数字で条件を入力します。

例えば、「1200以下」を条件にしたい場合は「1200」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200以下の場合、メインキャッチのみ出力したいので、 [メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200より大きい場合、メインキャッチに特定の文言を追加して出力したいので、直接テキスト入力で特定の文言を入力し、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

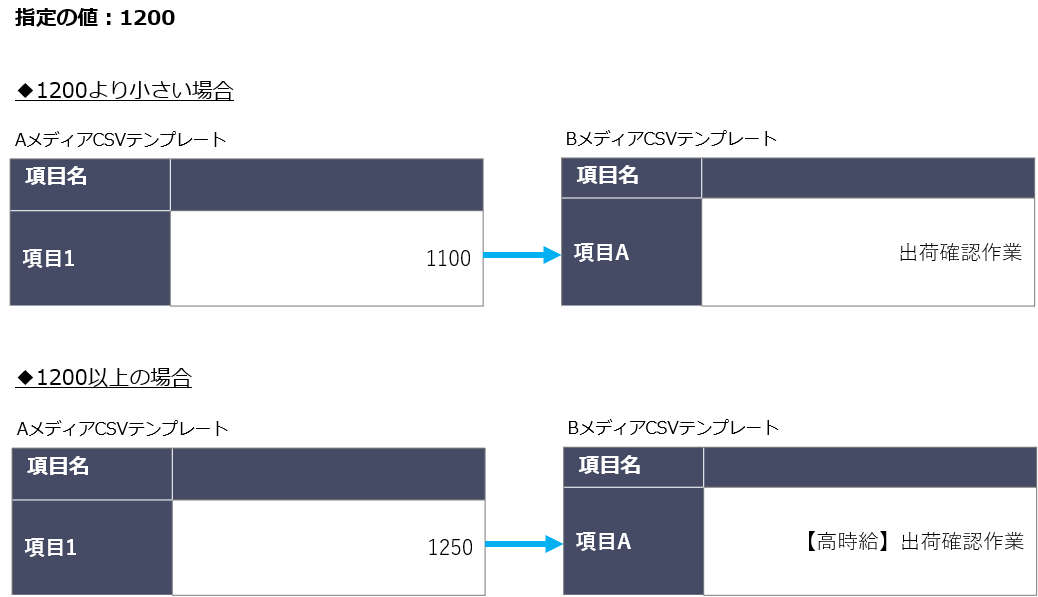

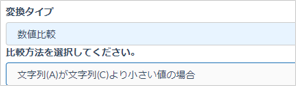

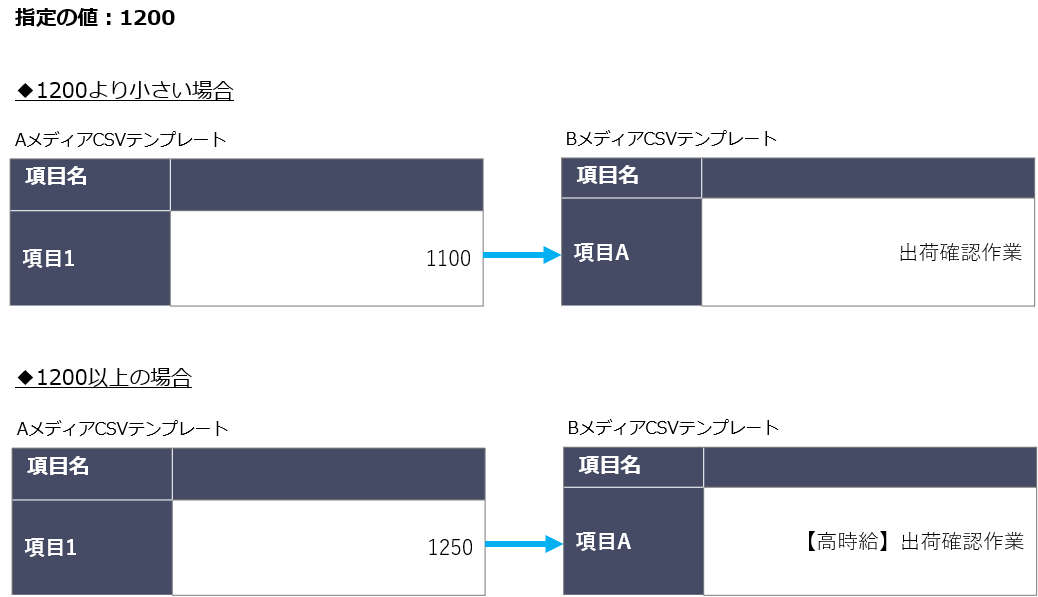

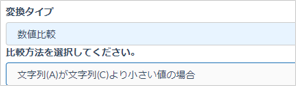

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン⑥:インポートメディア項目の数値が、ある項目より小さい数値かどうかについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)が文字列(C)より小さい値の場合】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された数値が、いくら未満なのか半角数字で条件を入力します。

例えば、「1200未満」を条件にしたい場合は「1200」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200未満の場合、メインキャッチのみ出力したいので、 [メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200以上の場合、メインキャッチに特定の文言を追加して出力したいので、直接テキスト入力で特定の文言を入力し、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

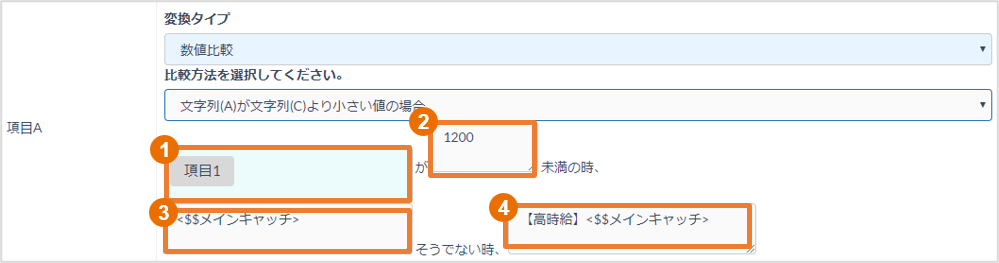

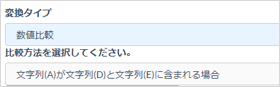

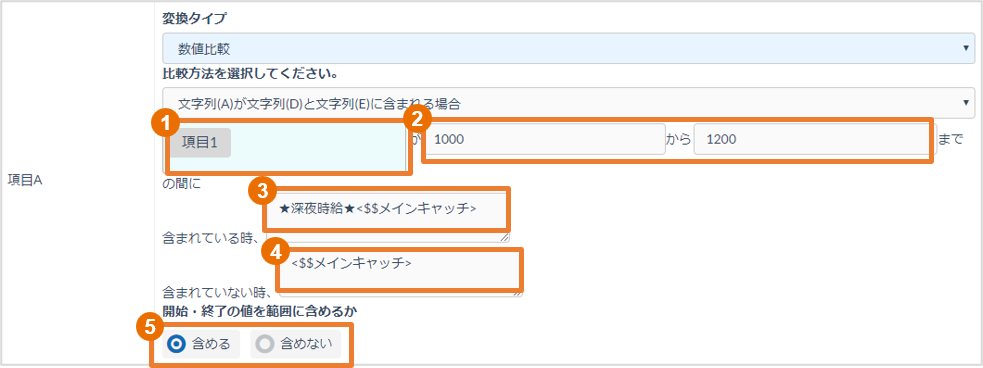

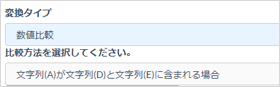

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン⑦:インポートメディア項目の数値が、指定の数値の間にあるかどうかについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)が文字列(D)と文字列(E)に含まれる場合】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された数値が、どの値の間にあるものなのか半角数字で条件を入力します。

例えば、「1000~1200」を条件にしたい場合は左欄に「1000」、右欄に「1200」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1000~1200の場合、メインキャッチに特定の文言を追加して出力したいので、直接テキスト入力で特定の文言を入力し、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1000~1200の外にある場合、メインキャッチのみ出力したいので、 [メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

⑤ ②で設定した、開始と終了の値を含めるかどうか選択できます。

「含める」を選択した場合は、ここでは「1000以上1200以下」の条件で判断します。

「含めない」を選択した場合は、ここでは「1000より大きい、1200未満」の条件で判断します。

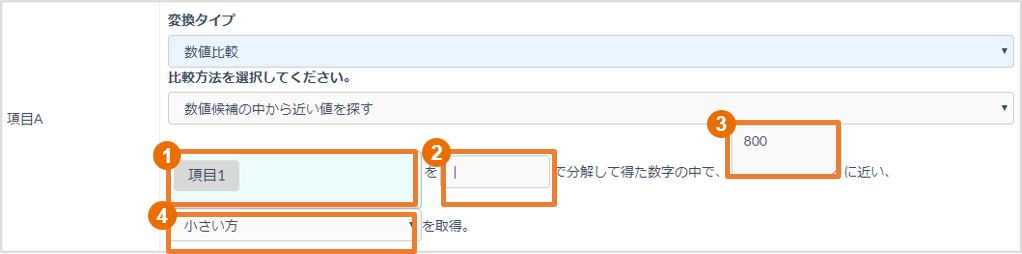

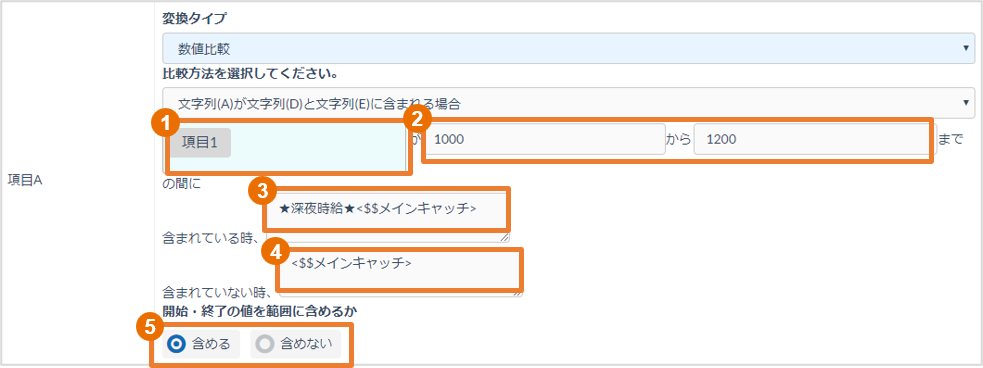

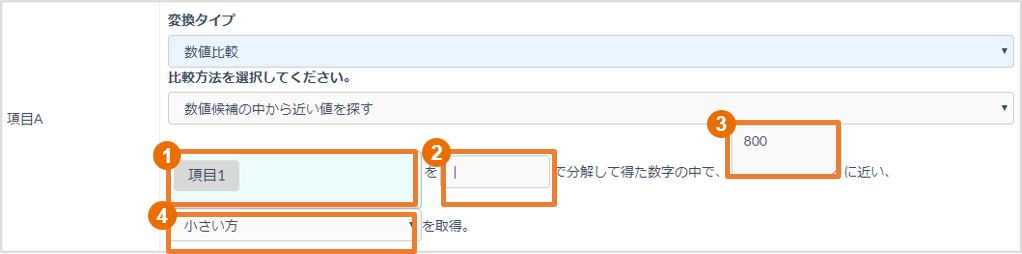

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン⑧:複数ある数値の中から、特定の数値に一番近い数値を取り出すについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【数値候補の中から近い値を探す】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の内容を、どういったテキストで分解するのか条件を指定します。ここでは「|」で区切りたいので「|」を入力します。

③ ①で選んだ項目の中で、どの数値に一番近い数値を取り出すのか、数値を指定します。ここでは「800」に近い数値を取り出したいので「800」と入力します。

④ 最後に、③で指定した数値との差が小さい方か、大きい方かプルダウンで選択します。

小さい方 … 上記の例では「780」が出力されます。(800との差:20)

大きい方 … 上記の例では「900」が出力されます。(800との差:100)

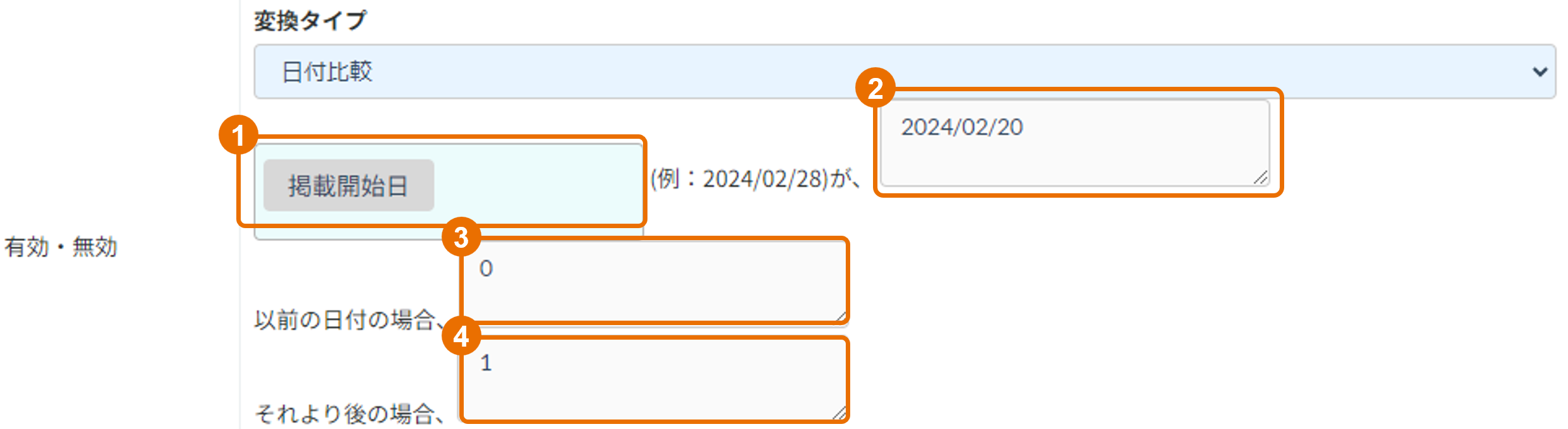

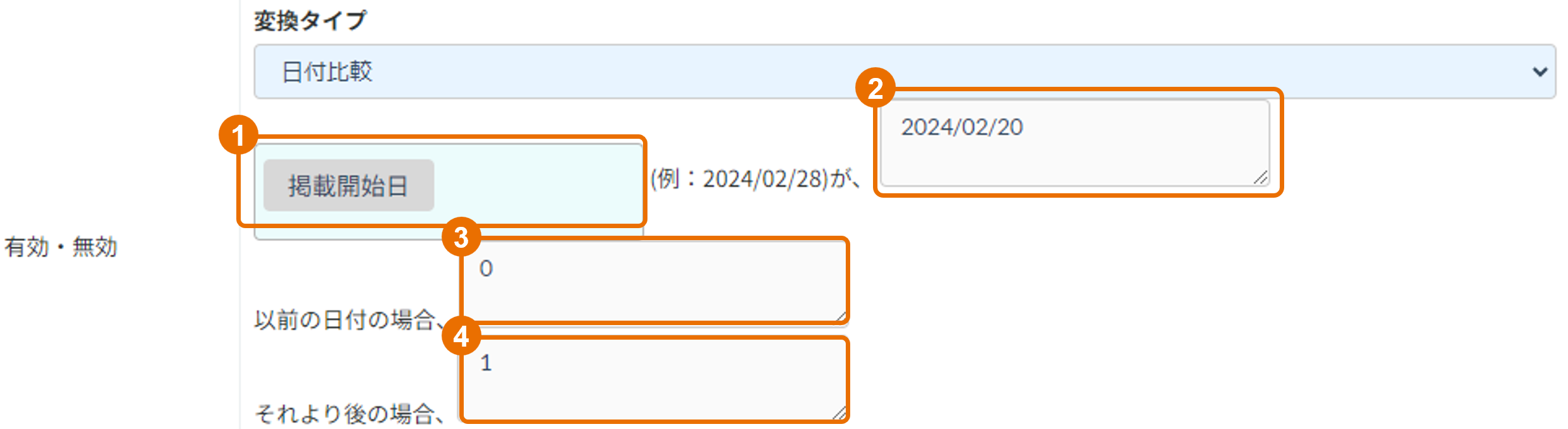

この変換タイプでは、時間を比較して条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、インポートメディア項目に記載の日付が、ある日付より前か後かについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「日付比較」を選択します。

図のように設定します。

①② どの項目(①)が何時(②)より前なのか後なのかによって、条件を指定します。

③ ①で選んだ項目が②より前の時間だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[掲載開始日]が2024/02/20以前だった場合に、0を入れています。

④ ①で選んだ項目が②より後の時間だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[掲載開始日]が2024/02/20より後だった場合に、1を入れています。

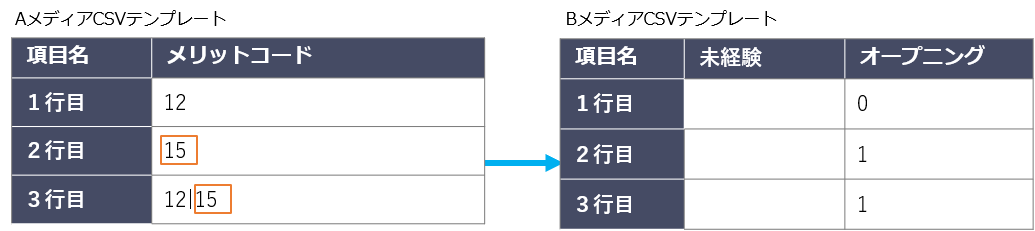

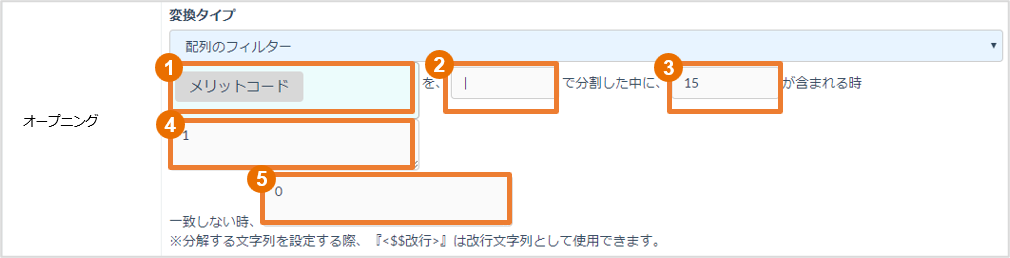

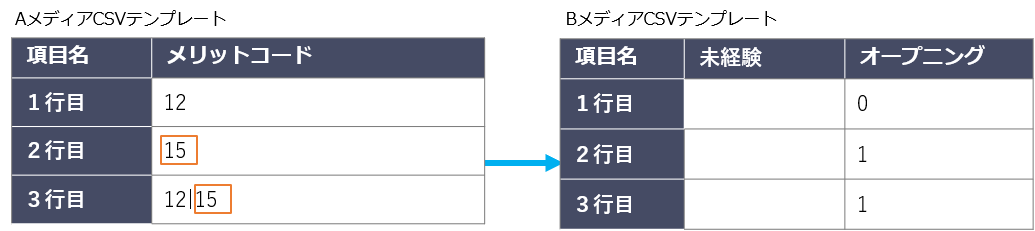

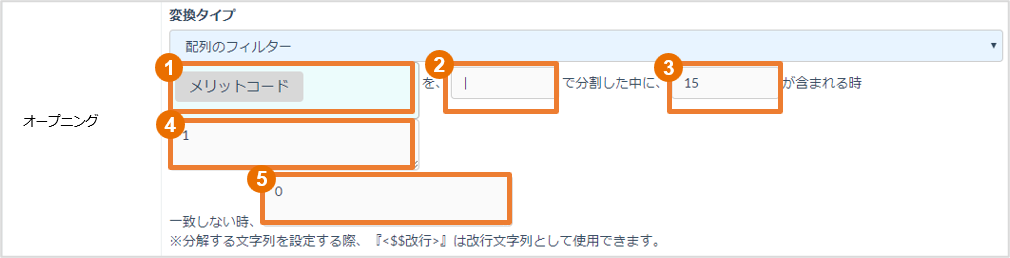

この変換タイプでは、各検索キーの中に特定の文言がある場合に、出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

(例)

指定の条件:メリットコードに「15」というコードが含まれていたとき、[オープニング]にフラグを立てる

プルダウンより、変換タイプ「配列のフィルター」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[メリットコード]の内容によって変換する内容を変えるため、[メリットコード]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の内容を、どういったテキストで分解するのか条件を指定します。ここでは「|」で区切りたいので「|」を入力します。

③ ①で分割した文字列の中から、どのような文字列が含まれていたときに、条件分岐するのか入力します。ここでは「15」という文字列があったときに条件分岐させたいので「15」を入力します。

④ 条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[メリットコード]に「15」のコードが含まれている場合「1」を出力したいので、「1」を入力します。

⑤ 条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[メリットコード]に「15」のコードが含まれていない場合は「0」を出力したいので、「0」を入力します。

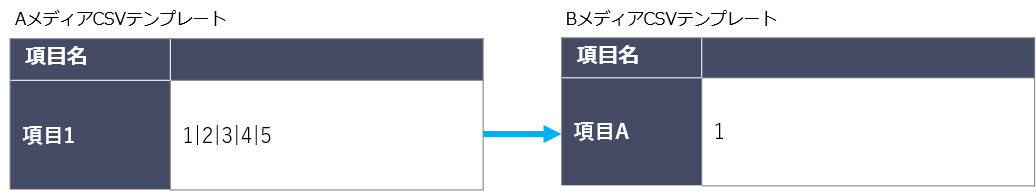

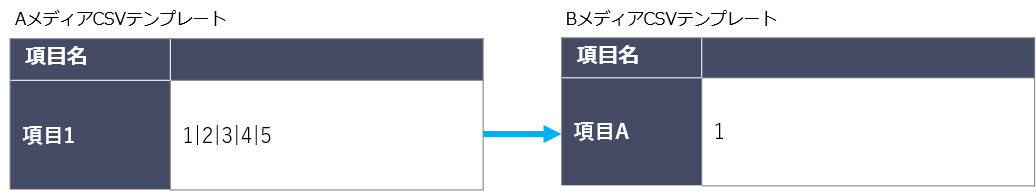

この変換タイプでは、「|」やカンマなどで連結されている文字列を分解し、○番目の文字列を出力させることができます。

例えば、項目1の内容を「|」で分解し、その中で1番目の文字列を、項目Aに出力するといった場合に使用できます。

プルダウンより、変換タイプ「文字列の分解」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の内容を、どういったテキストで分解するのか条件を指定します。ここでは「|」で区切りたいので「|」を入力します。

③ ①で分割した文字列から、○番目に表示されている文字列を取得するのか、プルダウンで選択します。ここでは1番目の文字列を取得したいので「1番目」を選択します。

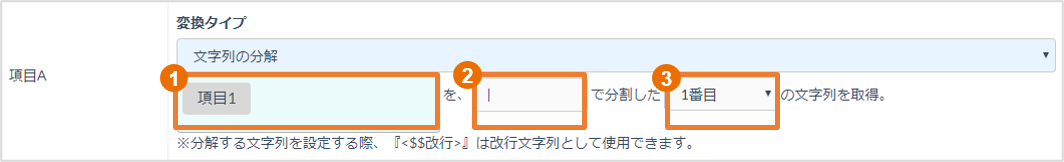

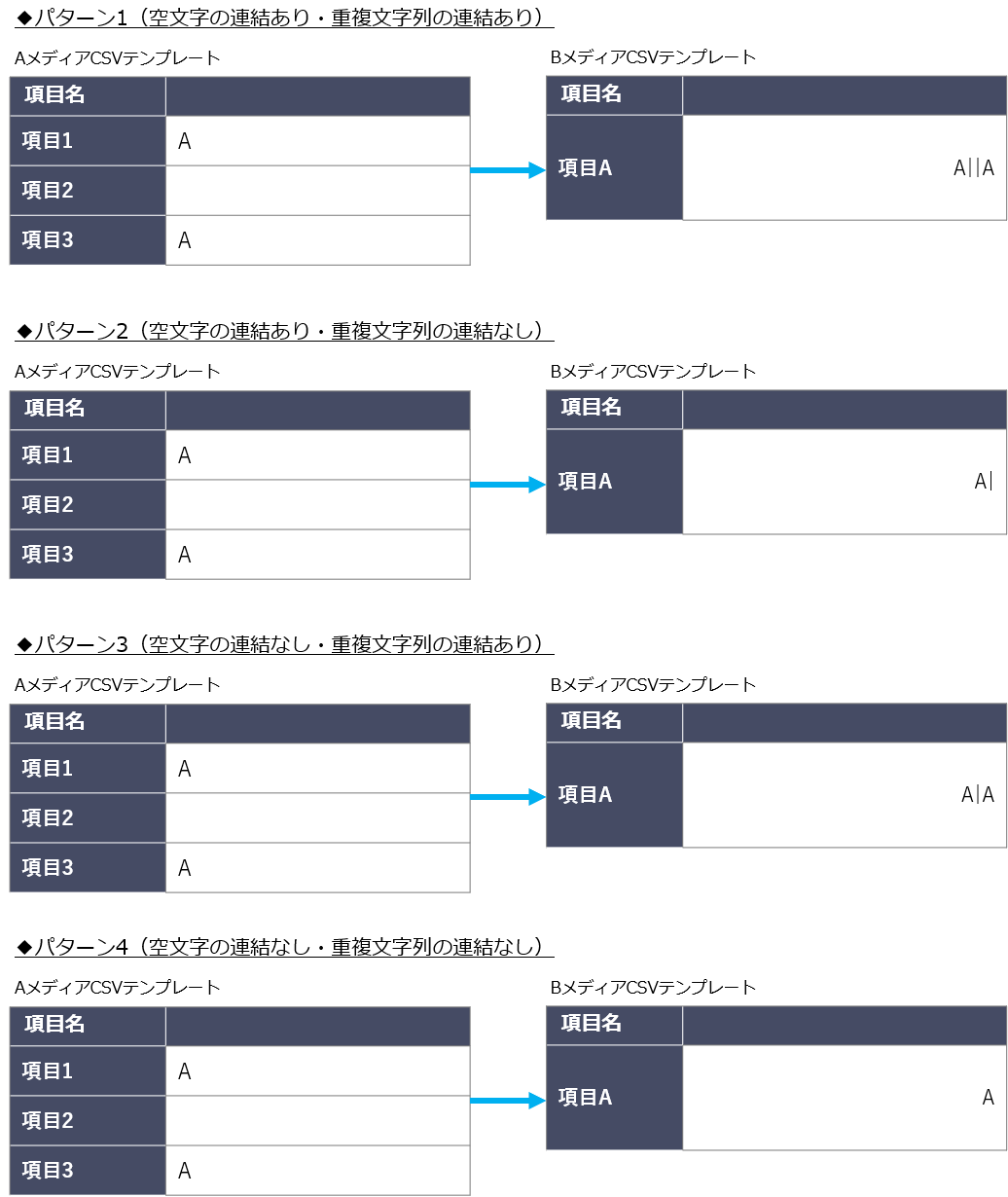

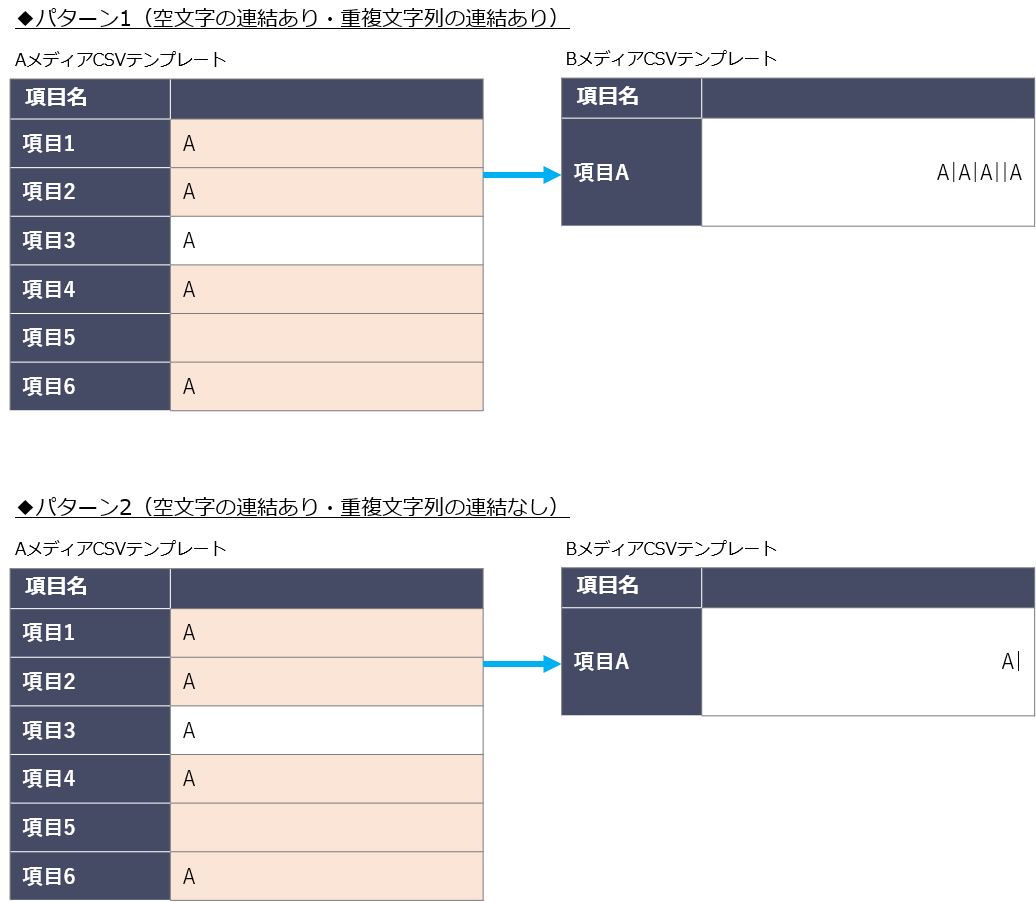

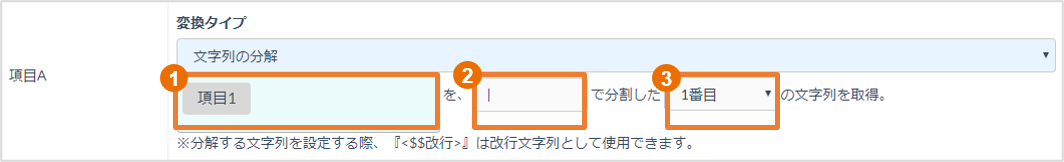

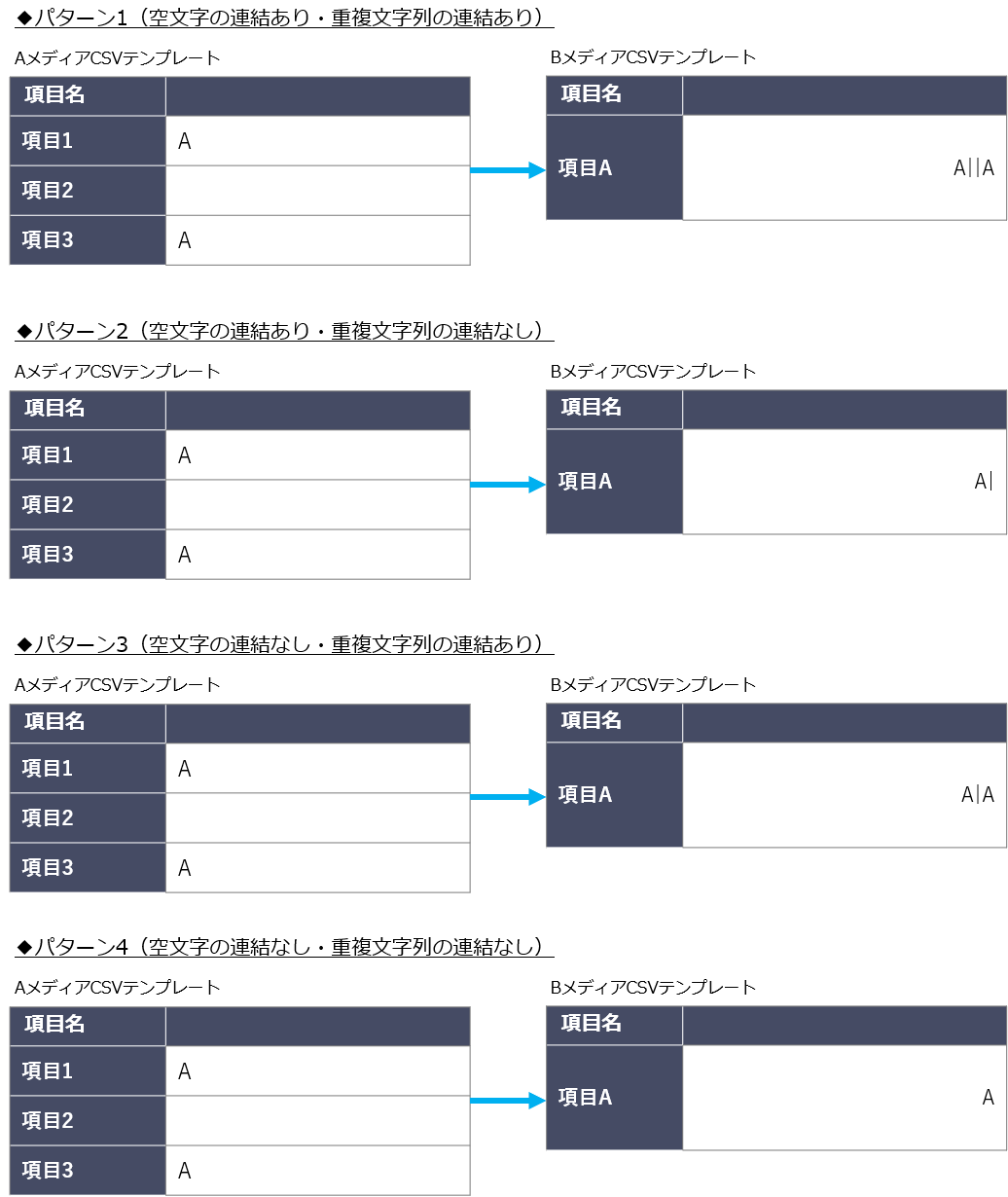

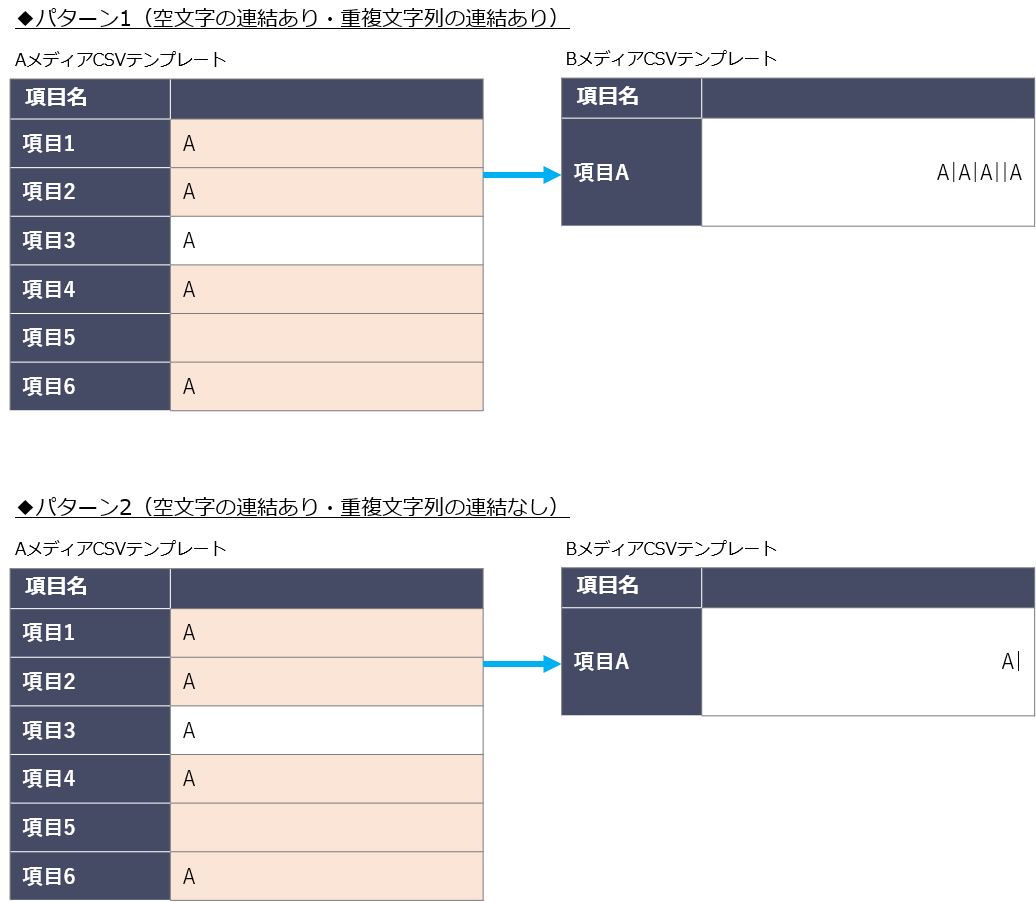

この変換タイプでは、ある項目とある項目のテキストをつなげて出力させることができます。

また空文字や重複した文字列を省いて連結させることも可能です。

プルダウンより、変換タイプ「テキスト連結」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を連結するのか指定します。

ここでは、[項目1] [項目2] [項目3]を連結するので、それぞれ項目をドラッグ&ドロップで設定します。

項目の追加は【+】ボタンをクリックで追加できます。

② どのような文字列で連結するのか、指定します。

ここでは「|」で連結させたいので、「|」を直接テキスト入力します。

③ 空文字を連結させるのかどうか、選択します。「連結しない」を選択した場合は、空文字がある項目については、とばして連結させることができます。

④ 重複文字列を連結させるのかどうか、選択します。「連結しない」を選択した場合は、重複する文字列については省略して連結させることができます。

⑤ 文字数制限するかどうか、選択します。「つける」を選択した場合は、①を上から結合していき、超過する項目は連結されません。文字数制限しない場合は、「つけない」を選択します。

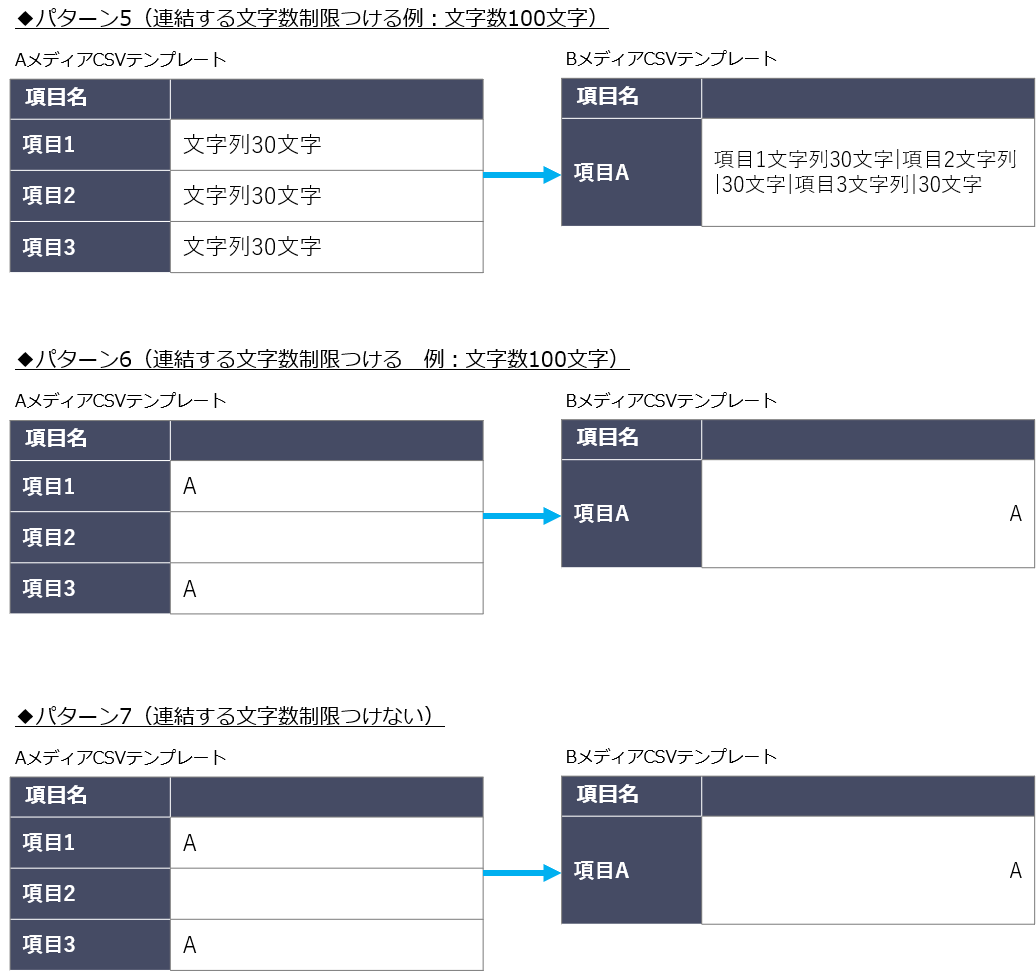

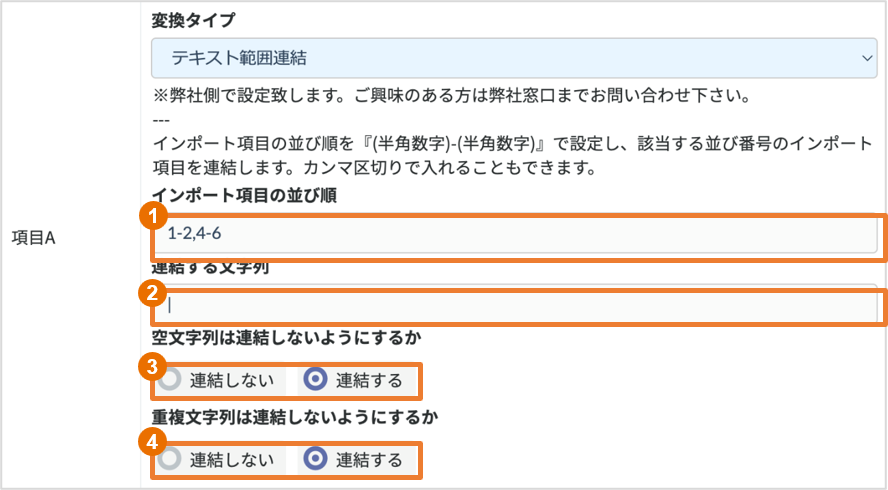

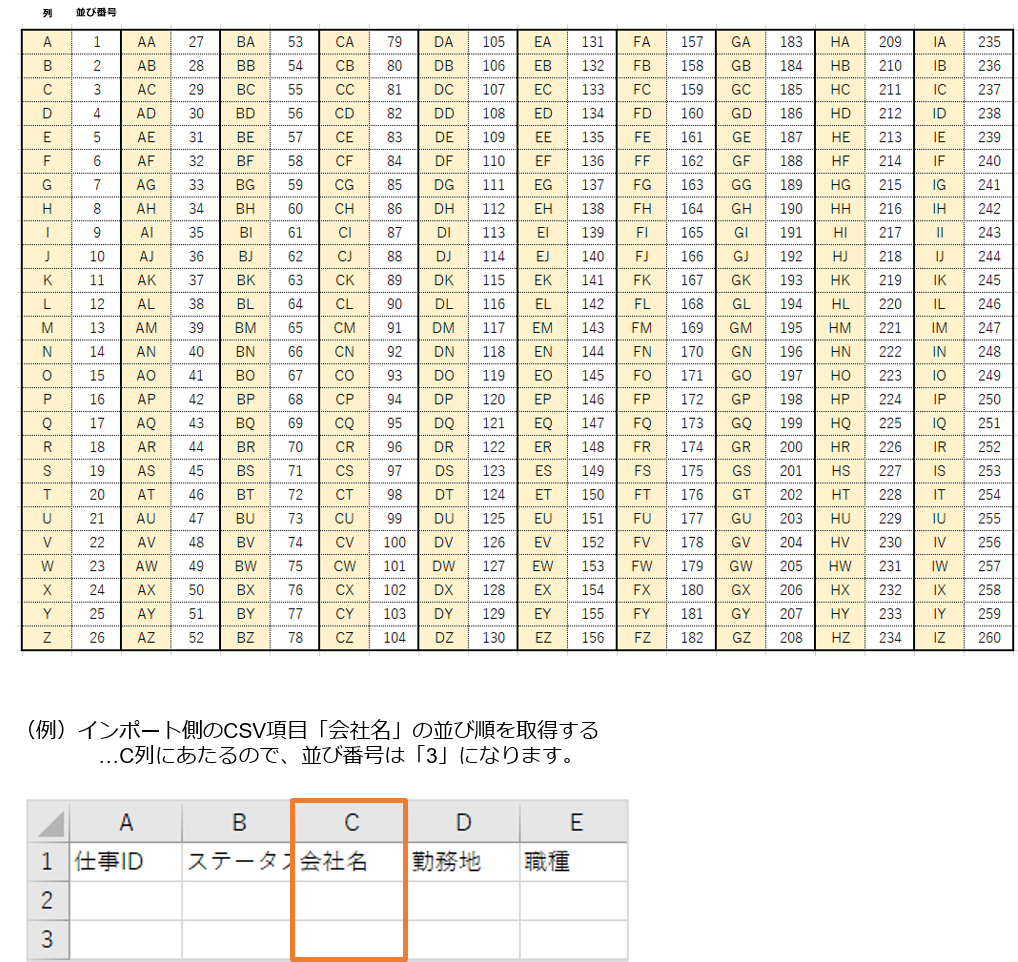

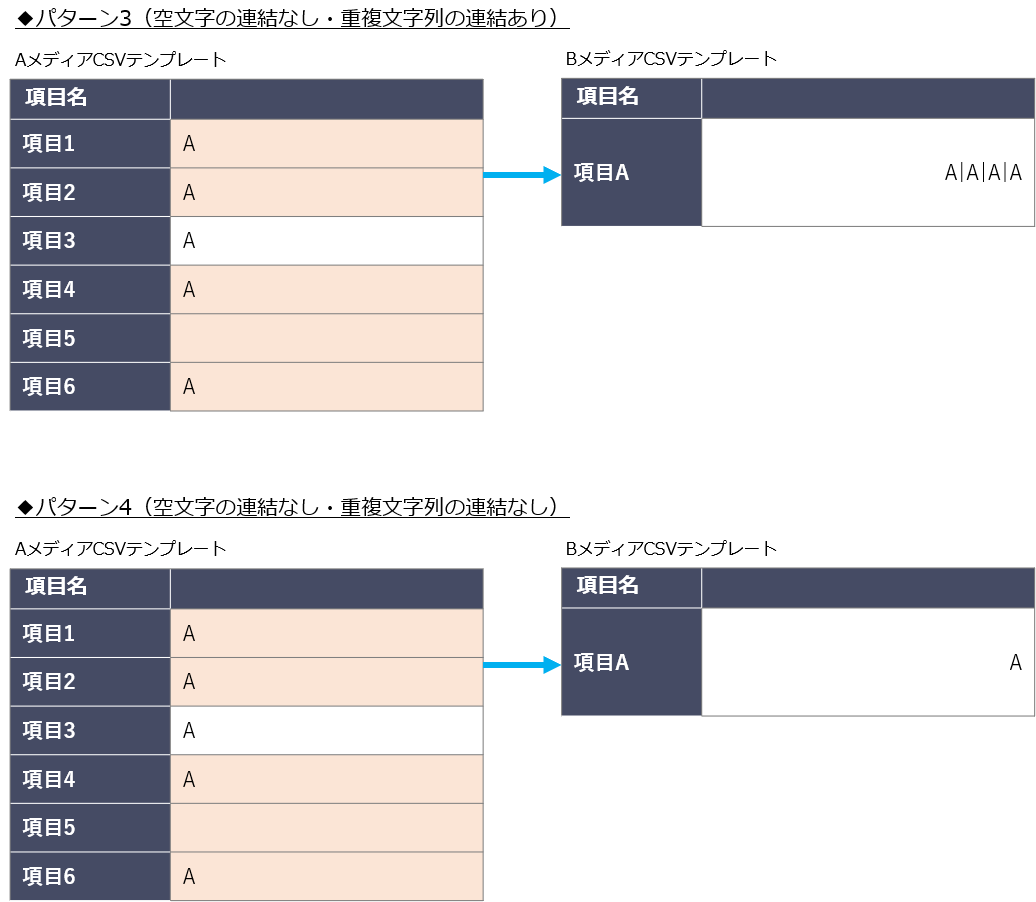

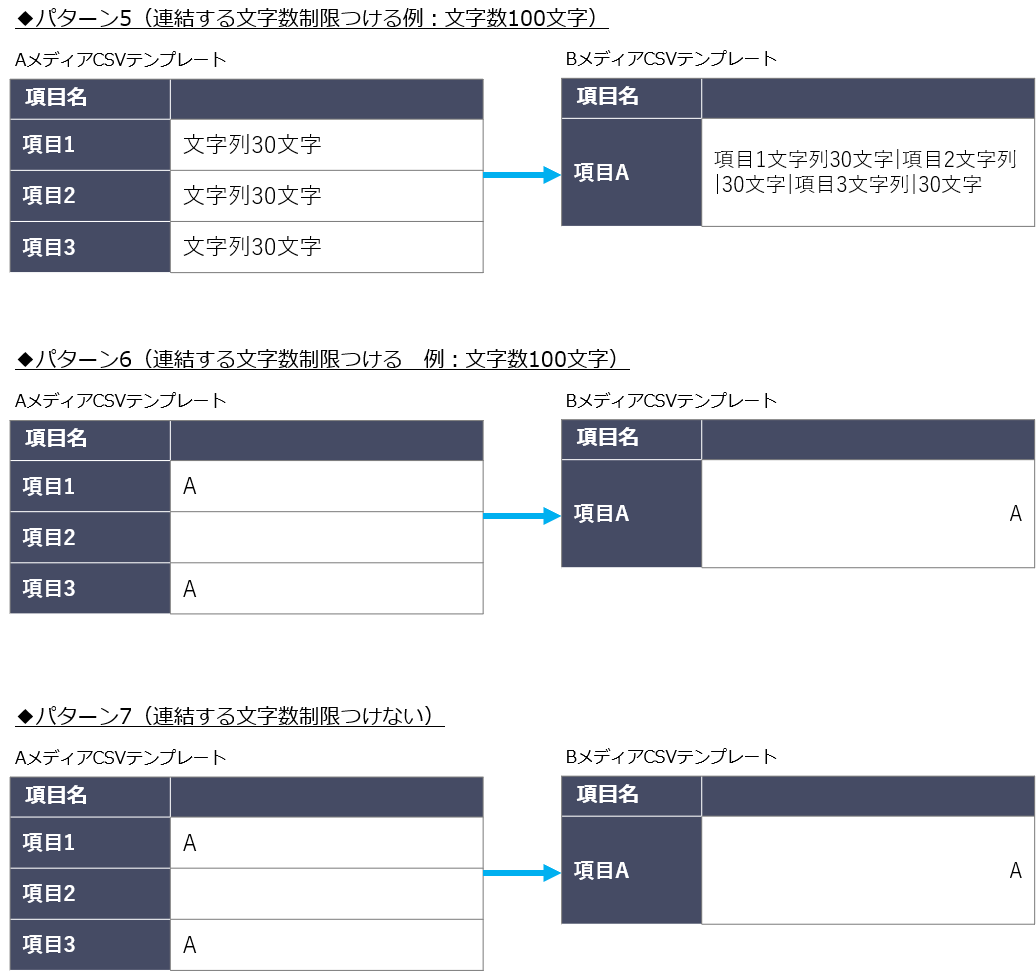

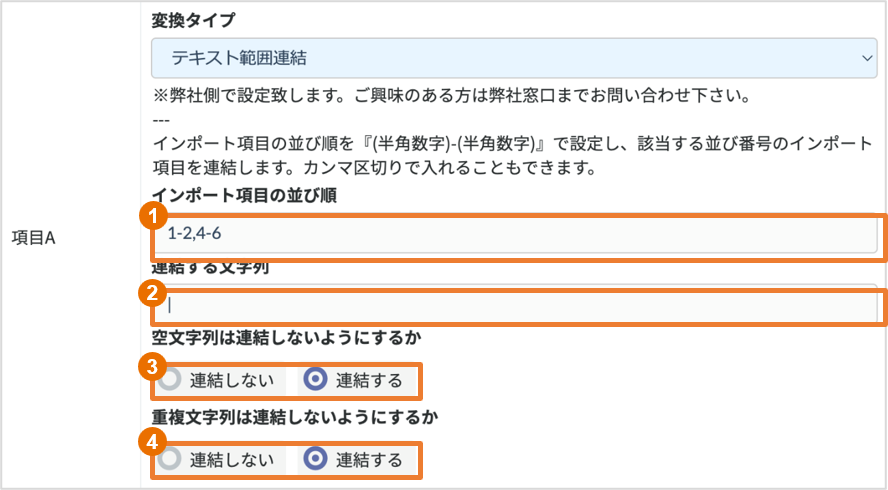

この変換タイプでは、範囲を指定して、ある項目とある項目のテキストをつなげて出力させることができます。連結させたい項目が多数ある場合にお使いいただくと便利な機能です。

また空文字や重複した文字列を省いて連結させることも可能です。

プルダウンより、変換タイプ「テキスト範囲連結」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を連結するのか指定します。

ここでは、[項目1]~ [項目2] と[項目4]~[項目6]をまとめて連結するので、それぞれ項目の並び番号を入力し範囲を指定します。どの項目が、どの並び番号に該当するのかについては、下の表を参考にしてください。

範囲を指定する場合は「1-2」のように、ハイフンでつなげてください。指定した範囲のまとまり同士をつなげる場合は、上図のように「,」(カンマ)でつなげてください。

② どのような文字列で連結するのか、指定します。

ここでは「|」で連結させたいので、「|」を直接テキスト入力します。

③ 空文字を連結させるのかどうか、選択します。「連結しない」を選択した場合は、空文字がある項目については、とばして連結させることができます。

④ 重複文字列を連結させるのかどうか、選択します。「連結しない」を選択した場合は、重複する文字列については省略して連結させることができます。

⑤ 文字数制限するかどうか、選択します。「つける」を選択した場合は、①を上から結合していき、超過する項目は連結されません。文字数制限しない場合は、「つけない」を選択します。

STEP2①「インポート項目の並び順」に入力する並び番号の早見表です。こちらの表と、実際に変換するインポート側のCSVデータ項目の列番号を比較して、ご確認くださいませ。

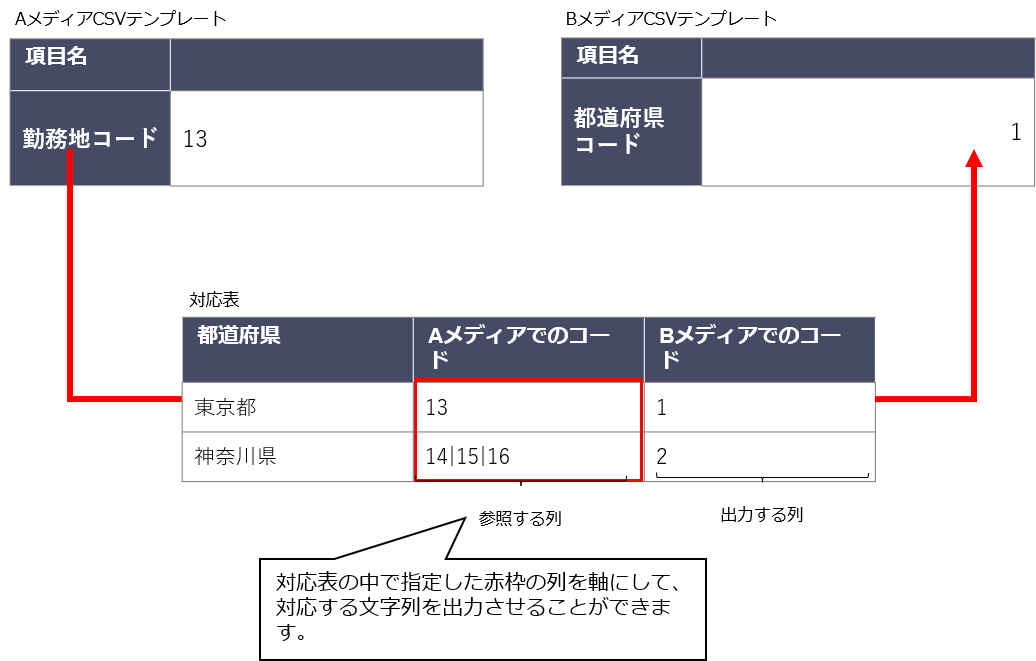

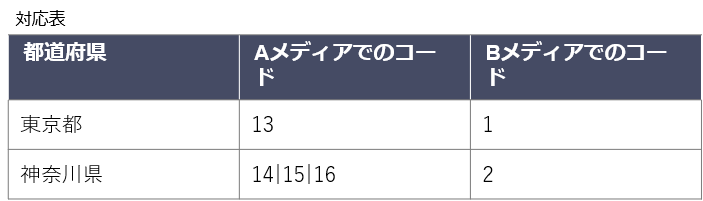

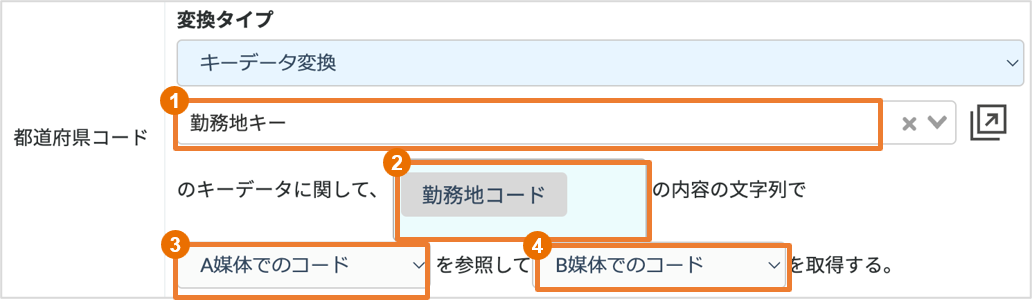

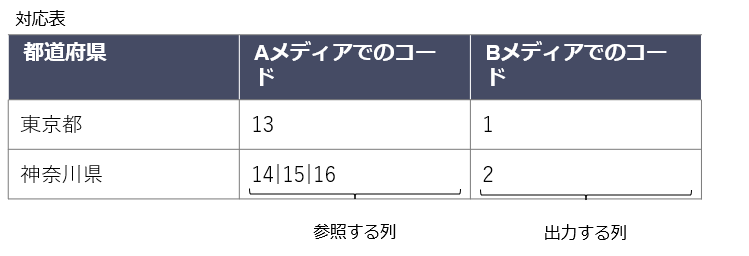

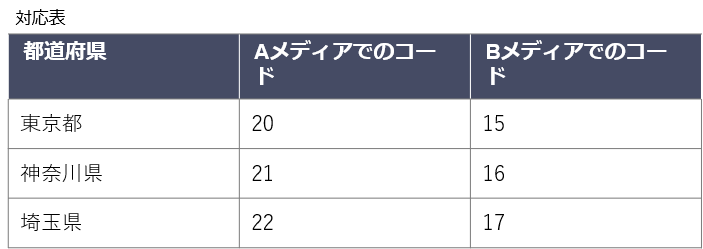

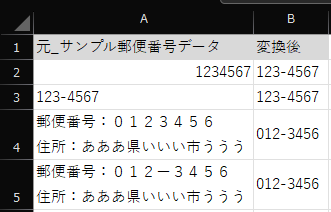

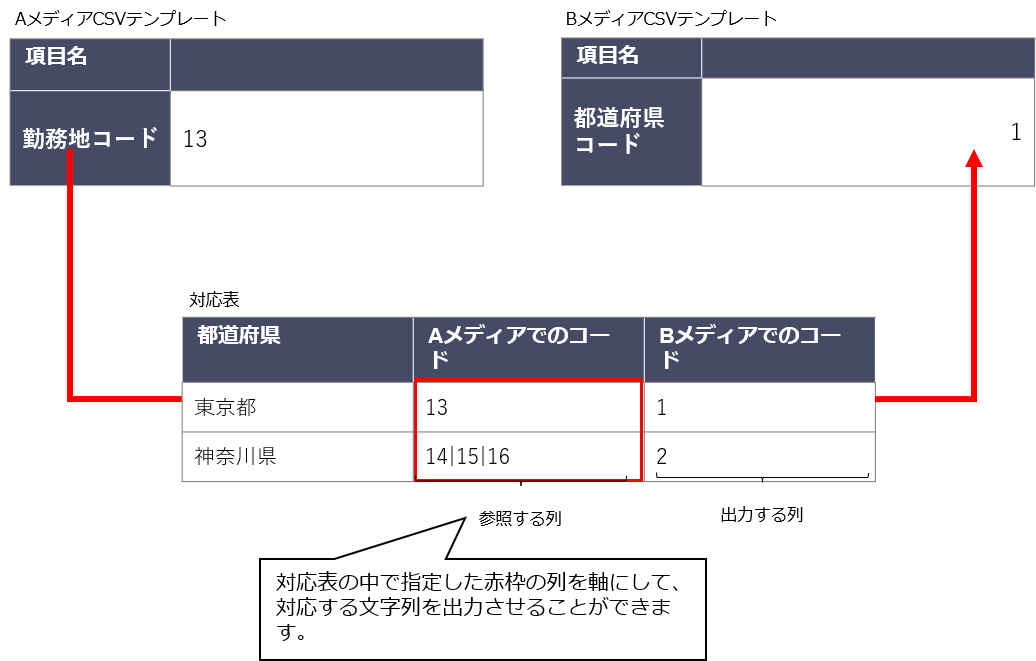

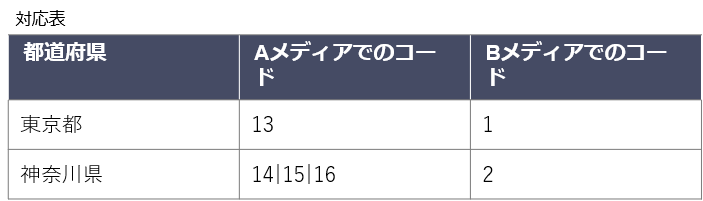

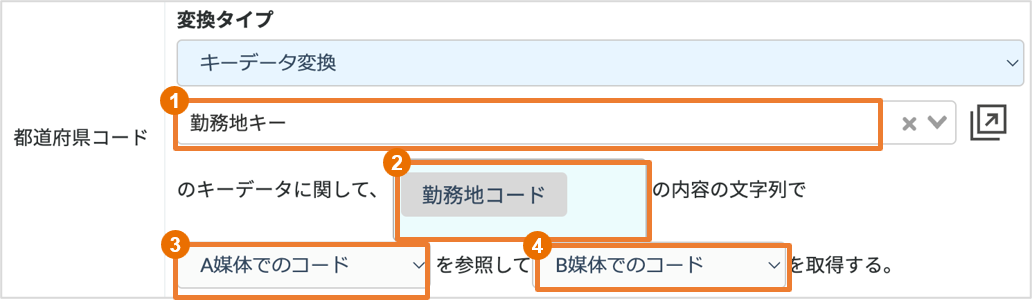

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照することで、ある文字列が含まれていたら、ある文字列に変換する…といった変換ができます。

例えば、Aメディアの項目[勤務地コード]に記載されたデータを、Bメディアの項目[都道府県コード]のデータとして置換する場合に使用します。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

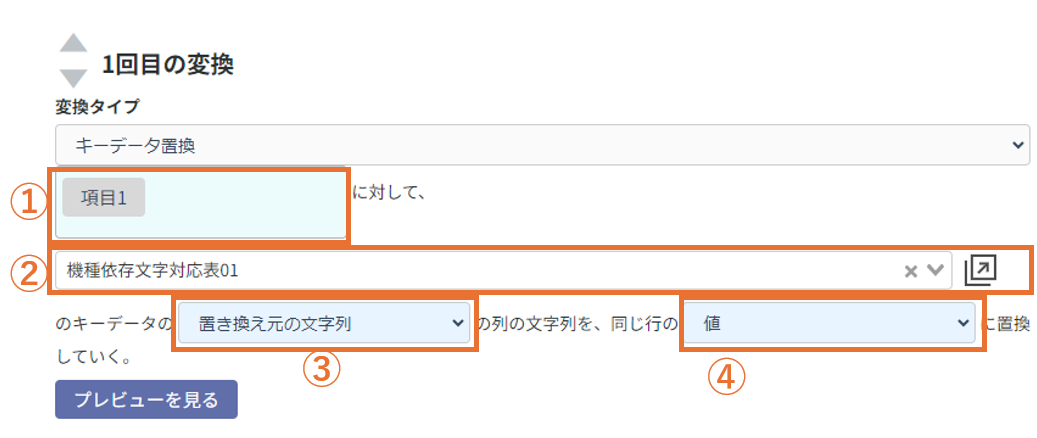

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ変換」を選びます。

図のように設定します。

① プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

② 参照する項目を指定します。ここでは[勤務地コード]の内容を参照するので、[勤務地コード]をドラッグ&ドロップで設定します。

③ ①で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、[勤務地コード]のデータを比べて変換を行います。

④ ①で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、③に対応する値として出力されます。

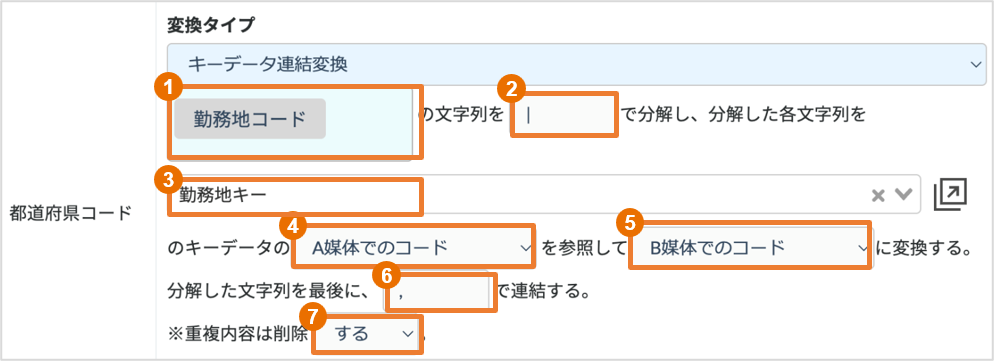

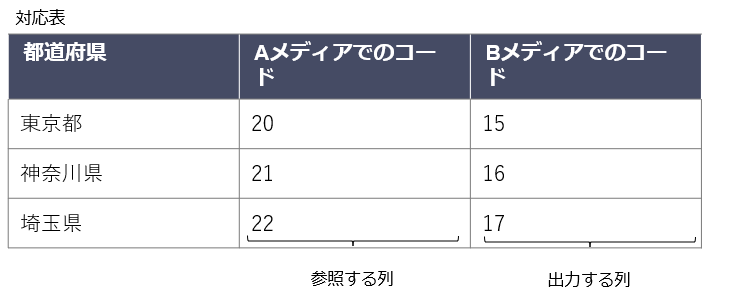

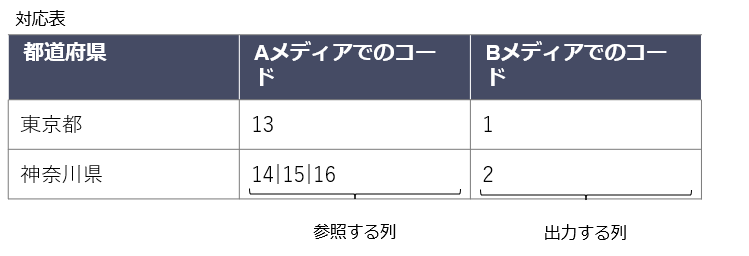

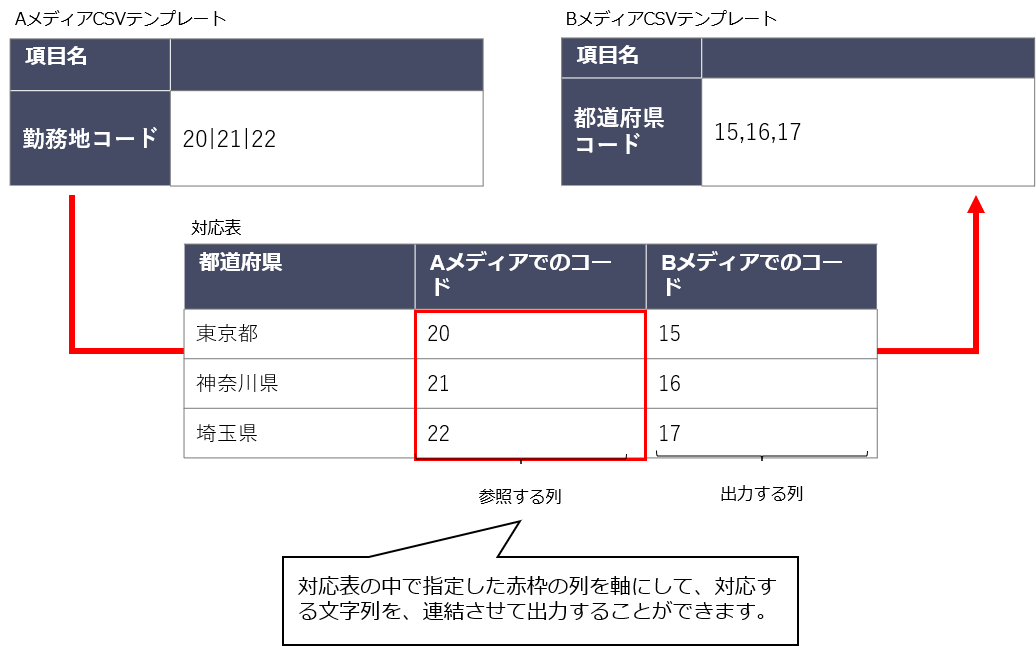

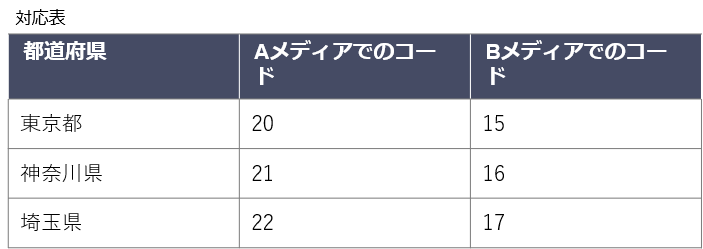

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照することで、ある複数の文字列が含まれていたら、ある文字列に変換し、連結する…といった変換ができます。

例えば、Aメディア[勤務地コード]に記載されたデータを、Bメディア[都道府県コード]のデータとして置換し、連結させて出力する場合に使用します。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ連結変換」を選びます。

図のように設定します。

① 参照する項目を指定します。ここでは[勤務地コード]の内容を参照するので、[勤務地コード]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で設定した項目のデータにて、連結されている文字列を入力します。ここでは「|」でそれぞれの文字列が連結されているので「|」を直接入力します。

③ プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

④ ③で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、[勤務地コード]のデータを比べて変換を行います。

⑤ ③で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、④に対応する値として出力されます。

⑥ 置換後の文字列を、再び連結させます。ここでは、「,(カンマ)」で連結させたいので、「,」を直接入力します。

⑦ 重複データの扱いについて、指定します。

削除する … 重複する値は削除して連結させます。(例:「20|20|22」→「15,17」)

削除しない … 重複する値は削除せず連結させます。(例:「20|20|22」→「15,15,17」)

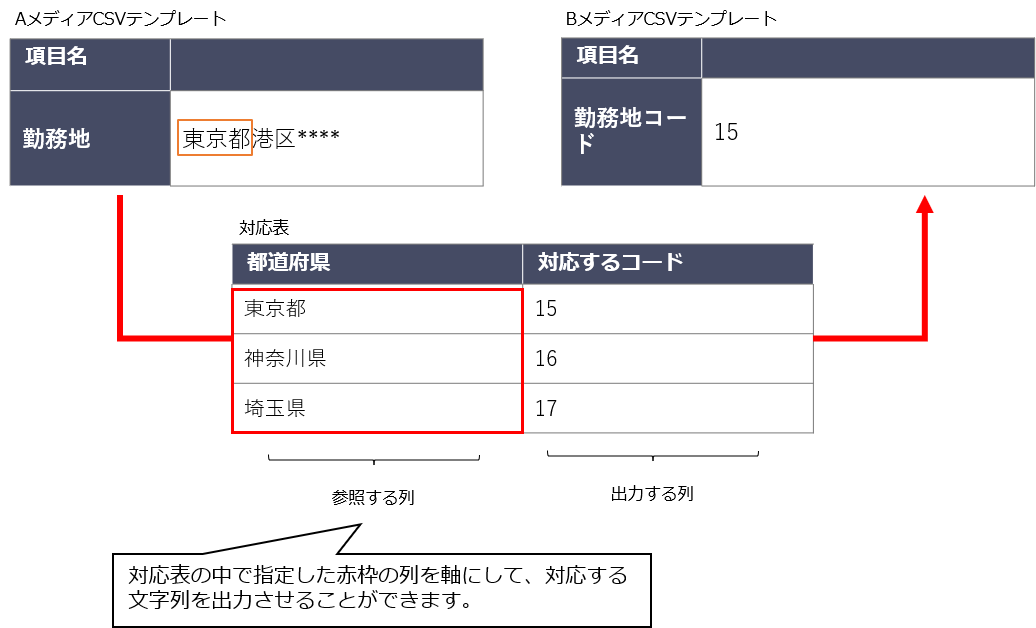

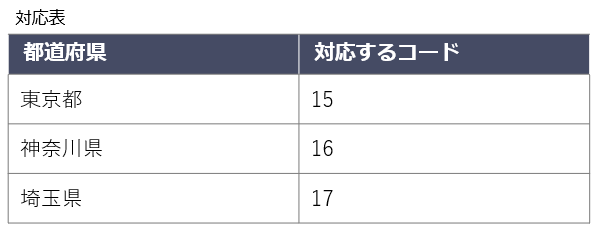

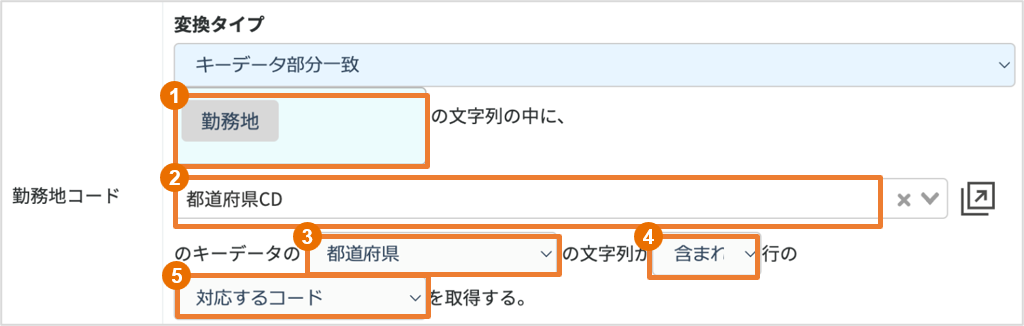

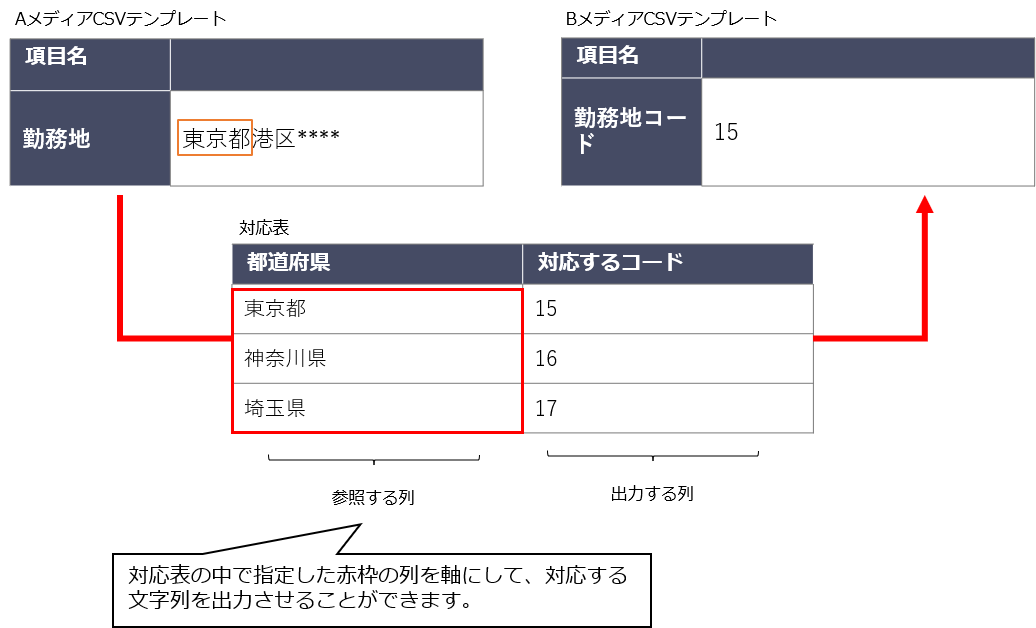

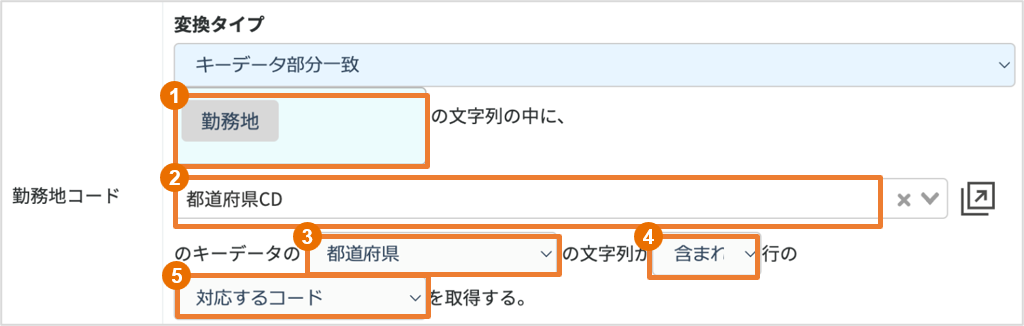

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照することで、ある文字列が一部分でも含まれていたら、ある文字列に変換する…といった変換ができます。

例えば、Aメディア[勤務地]に記載されたデータを、Bメディア[勤務地コード]のデータとして置換する場合に使用します。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ部分一致」を選びます。

図のように設定します。

① 参照する項目を指定します。ここでは[勤務地]の内容を参照するので、[勤務地]をドラッグ&ドロップで設定します。

② プルダウンより、登録した対応表のキーデータ名を選択します。

③ ②で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、 [勤務地]のデータを比べて変換を行います。

④ ③の文字列が、「含まれている」か「先頭にある」を選択して指定します。

⑤ ②で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、③に対応する値として出力されます。

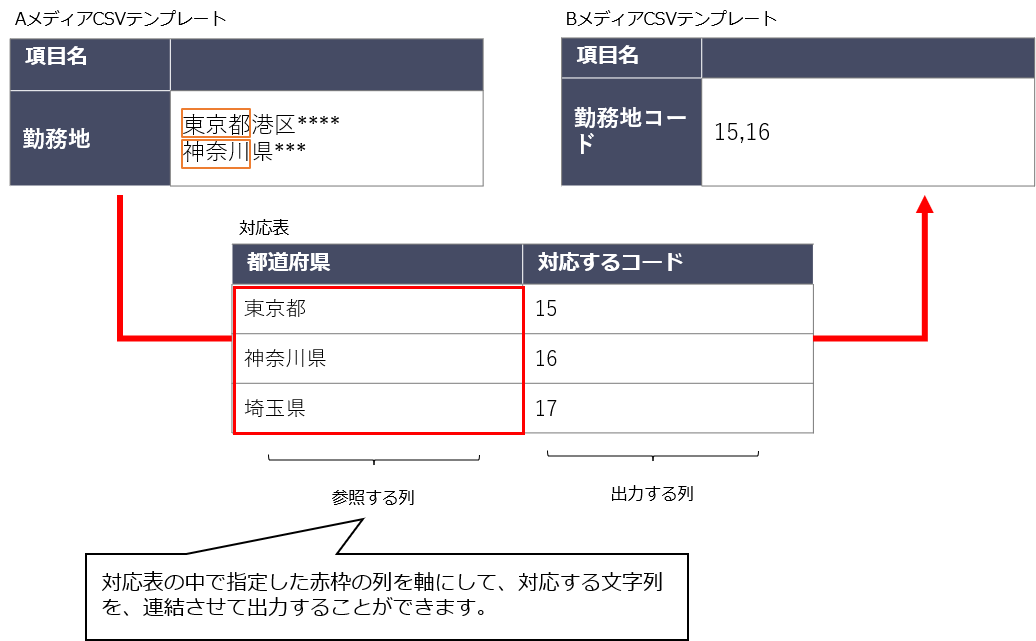

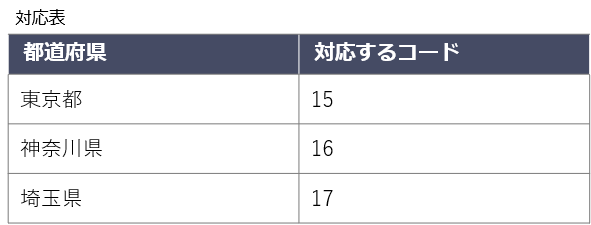

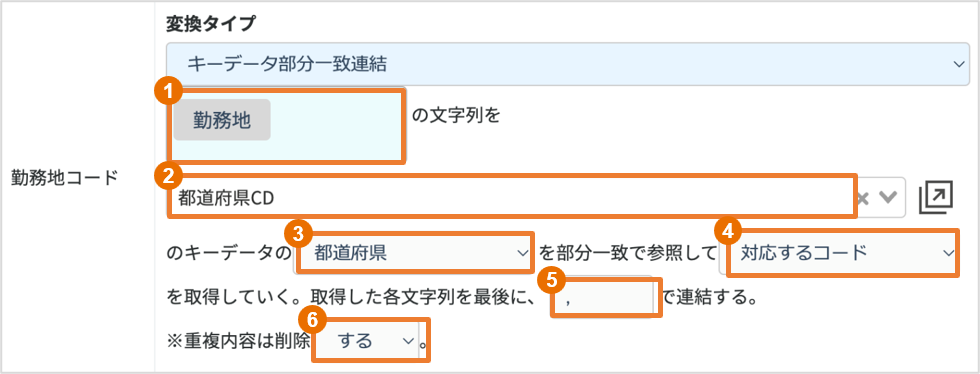

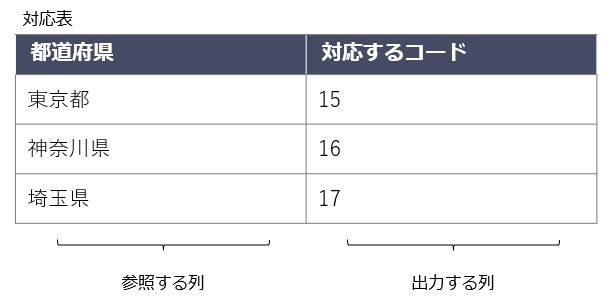

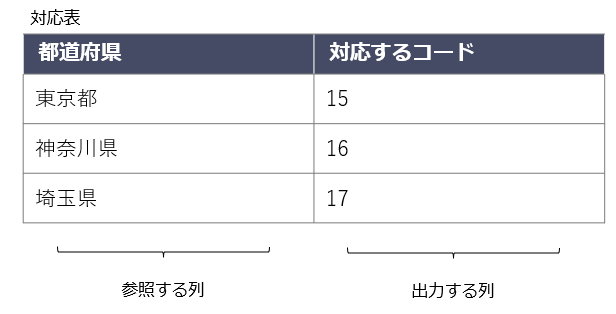

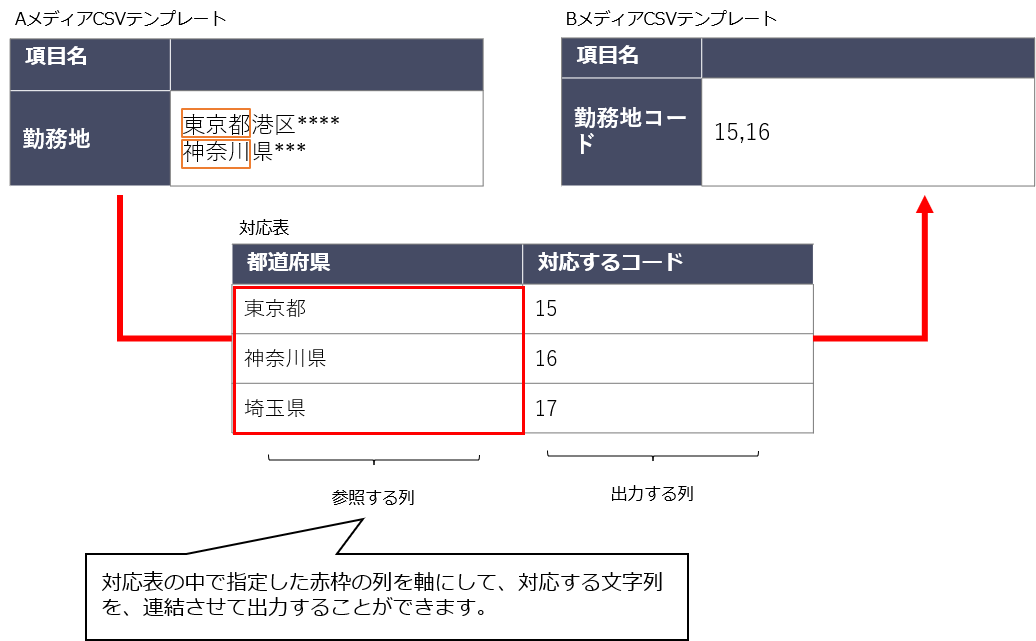

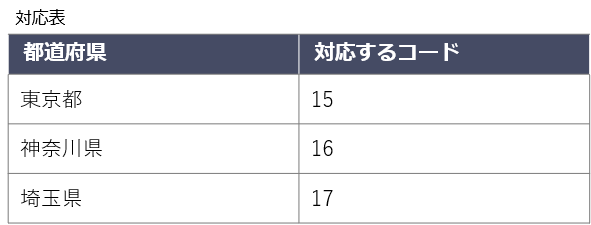

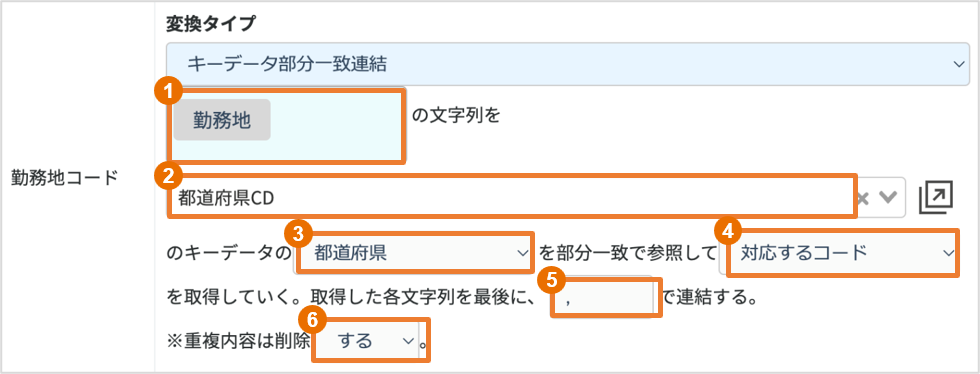

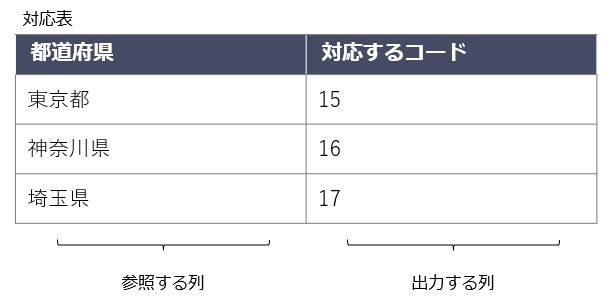

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照することで、ある文字列が一部分でも含まれていたら、ある文字列に変換し連結する…といった変換ができます。

例えば、Aメディア[勤務地]に記載されたデータを、Bメディア[勤務地コード]のデータとして置換し、連結して出力する場合に使用します。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ部分一致連結」を選びます。

図のように設定します。

① 参照する項目を指定します。ここでは[勤務地]の内容を参照するので、[勤務地]をドラッグ&ドロップで設定します。

② プルダウンより、登録した対応表のキーデータ名を選択します。

③ ②で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、[勤務地]のデータを比べて変換を行います。

④ ②で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、③に対応する値として出力されます。

⑤ 置換後の文字列を、再び連結させます。ここでは、「,(カンマ)」で連結させたいので、「,」を直接入力します。

⑥ 重複データの扱いについて、指定します。

削除する … 重複する値は削除して連結させます。(例:「15,17」)

削除しない … 重複する値は削除せず連結させます。(例:「15,15,17」)

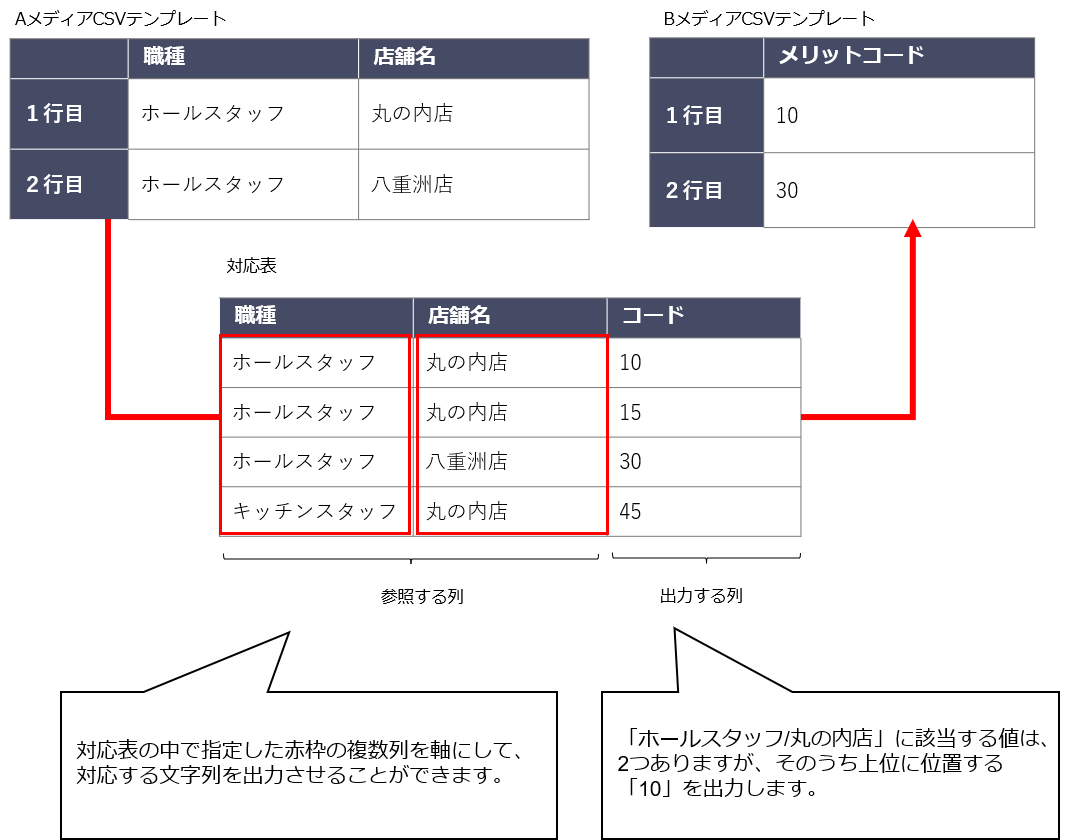

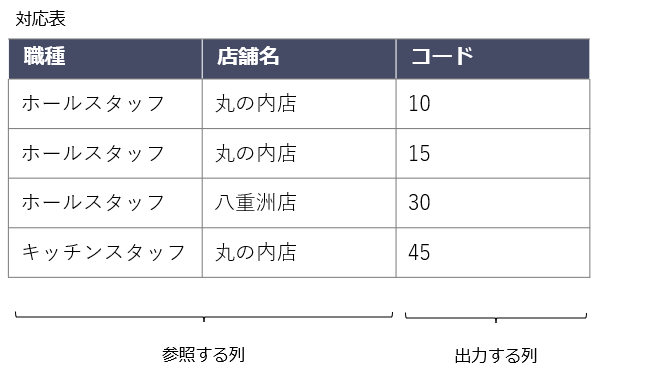

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照します。複数の、ある項目のデータの中に、それぞれ対応表で指定した文字列と一致しているデータがあった場合、特定の文字列に置換して出力することができます。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

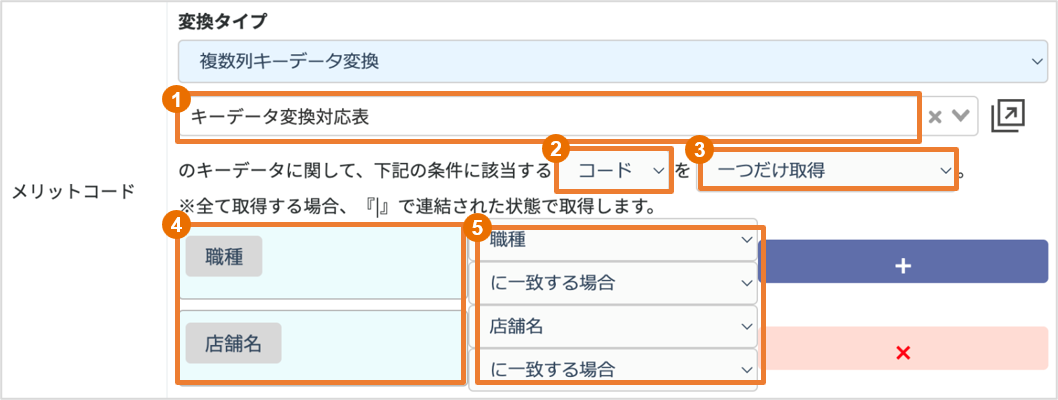

プルダウンより、変換タイプ「複数列キーデータ変換」を選びます。

図のように設定します。

① プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

② ①で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、指定した条件に対応する値として出力されます。

③ 該当する文字列を、一つだけ取得するのか、全て取得するのか選択します。

一つだけ取得 … 条件に合致する文字列が複数あっても、一つだけ出力する(パターン1)

全て取得 … 条件に合致する文字列が複数あった場合、「|」で連結させた状態で全て出力する(パターン2)

④ 参照する項目を指定します。ここでは[職種] [店舗名]の内容を参照するので、それぞれの項目をドラッグ&ドロップで設定します。

【+】ボタンで、項目は複数追加できます。

⑤ ①で選んだ対応表のどの列の項目をそれぞれ参照するのか、プルダウンで選択します。

文字列が④「に一致する場合」か「含む場合」かを選択して指定します。

変換では、ここで指定した列のデータと、 [職種] [店舗名]のデータを比べて変換を行います。

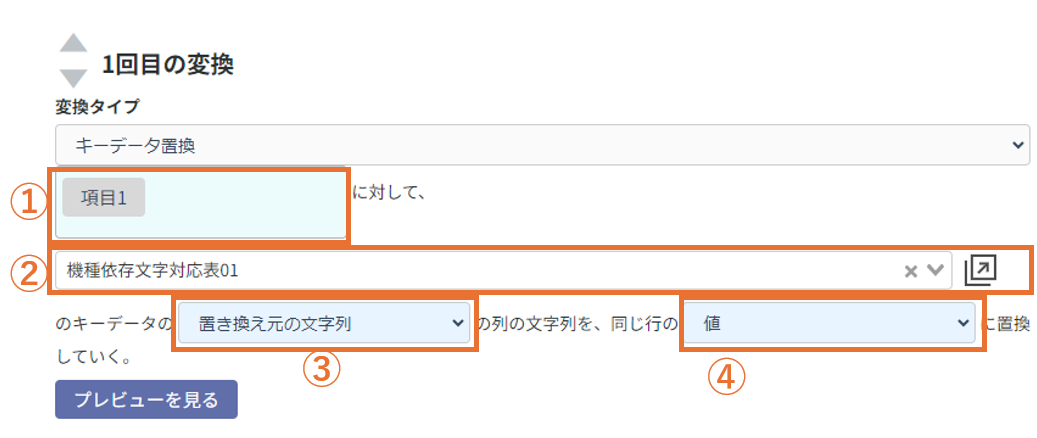

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照します。

指定した列の文字列が含まれているか確認し、含まれていた場合に同じ行の指定した別の列の文字列に変換していきます。

例えば機種依存文字や、求人原稿で使用してはいけない文字列を置き換えたい場合にご利用下さい。

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ置換」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② プルダウンより、変換したい対応表のキーデータ名を選択します。

③ ②で選んだ対応表の置換していきたい文字列が登録されている列を選択します。

④ ②で選んだ対応表の置換後の文字列が登録されている列を選択します。

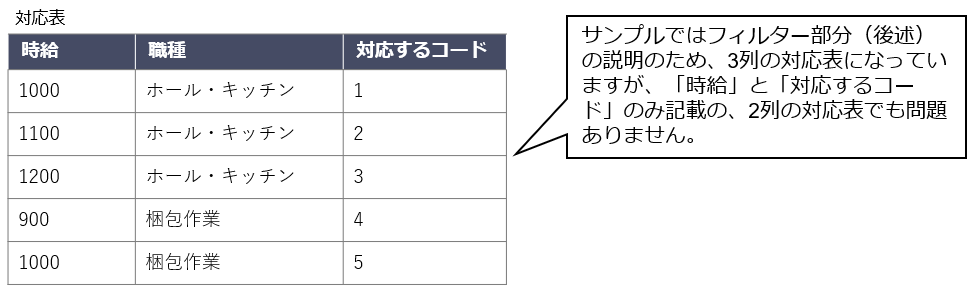

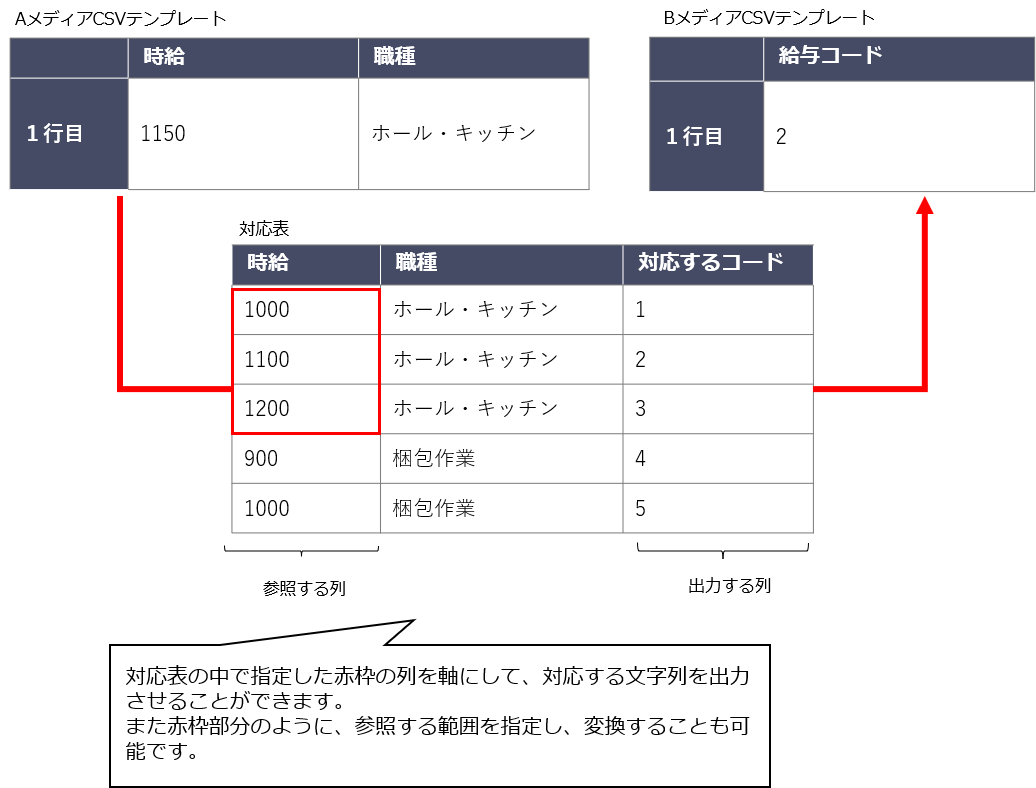

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照します。

ある項目のデータと、それぞれ対応表で指定した数値を比べて、対応表の中から一番近いデータを判別し、そのデータを検索用のキーデータに置換して出力することができます。

やりたいことの例:「時給」に記載のデータを、一番適した検索用のコードに置換して出力する

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

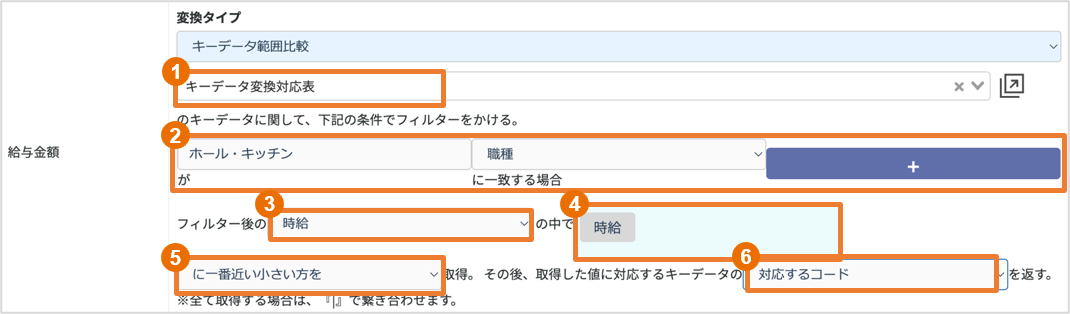

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ範囲比較」を選択します。

図のように設定します。

① プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

② 参照する範囲を指定してフィルターをかけたい場合、使用します。+ボタンで複数のフィルターを設定することも可能です。

左側の入力フォームには、フィルターをかけたいキーワードを入力します。

右側のプルダウンメニューでは、対応表の中からフィルターをかけたい列の項目名を選択します。

③ ①で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

④ 参照する項目を指定します。ここでは[時給]の内容を参照するので、[時給]をドラッグ&ドロップで設定します。

⑤ 条件に合致するデータが2つあった場合、数値の大きい方、小さい方どちらを変換させるか指定します。

⑥ ①で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、③に対応する値として出力されます。

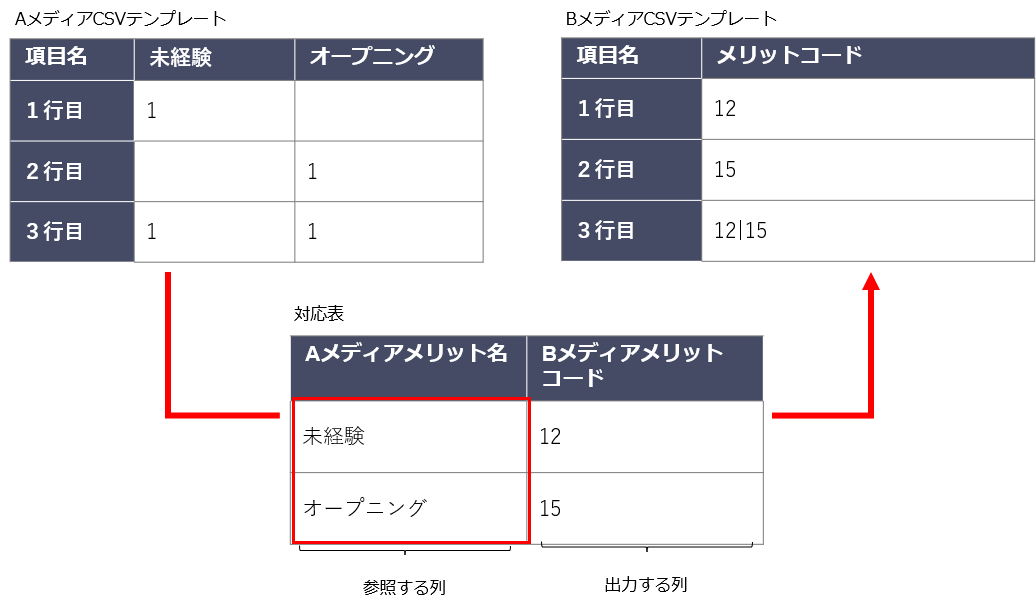

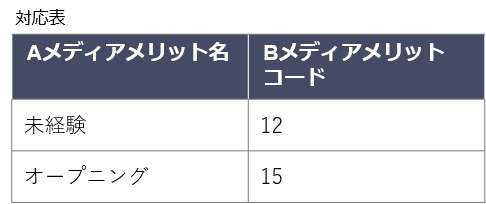

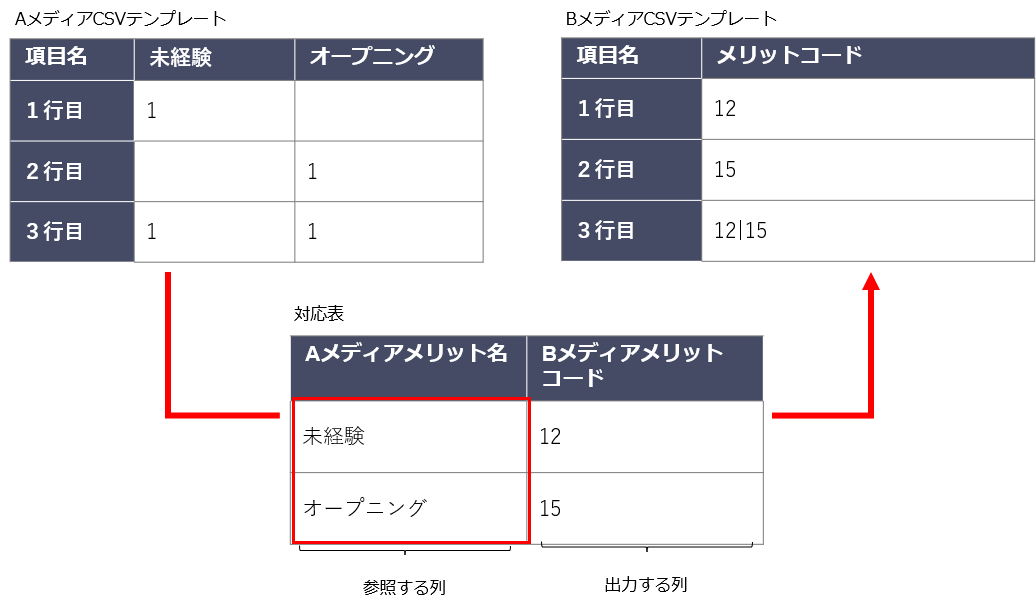

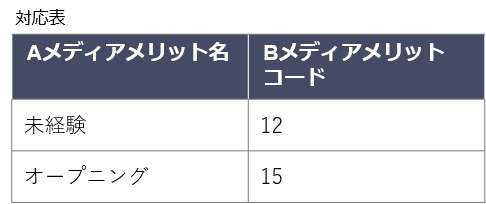

この変換タイプでは、予め登録しておいた対応表を参照します。インポート側のCSVに特定の文字列があれば、対応表を参照し、特定の文字列に置換する…といったことができます。

変換の仕組みは、図のとおりです。

対応表の中で指定した赤枠の列と、インポート側の項目名を比較します。

(この例の場合、Aメディアの[未経験][オープニング]が対象となります。)

変換では、以下のように対応する文字列を出力させることができます。

1行目

…[未経験]に「1」があるので、キーデータを参照し、「12」を出力

2行目

…[オープニング]に「1」があるので、キーデータを参照し、「15」を出力

3行目

…[未経験][オープニング]に「1」があるので、キーデータを参照し、

「12」「15」を出力し「|」でつなげる

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

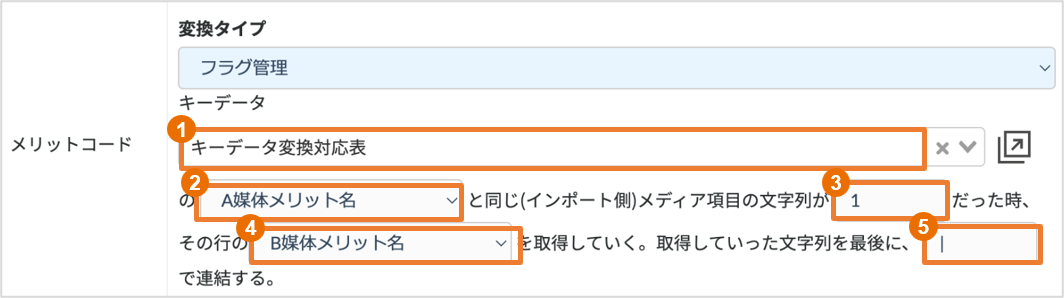

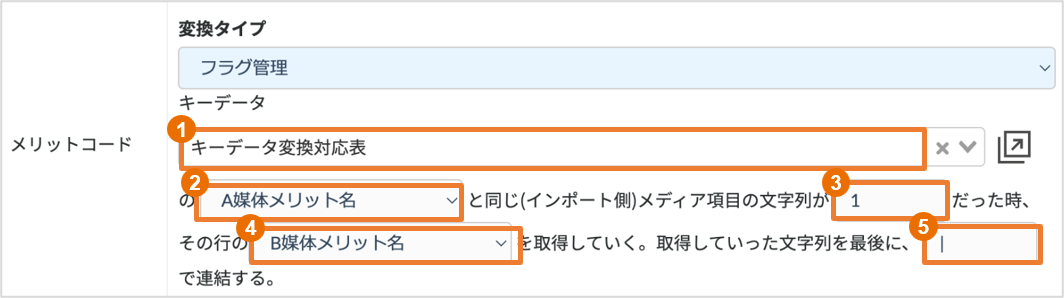

プルダウンより、変換タイプ「フラグ管理」を選択します。

図のように設定します。

① プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

② ①で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、Aメディアの項目名を比べてデータを探し、変換を行います。

③ ①で選んだ対応表の②に、どのような文字列があれば、データを置換させるのかフラグとなる文字列を指定します。

④ ①で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、②に対応する値として出力されます。

⑤ 置換後の文字列を、連結させます。ここでは、「|」で連結させたいので、「|」を直接入力します。

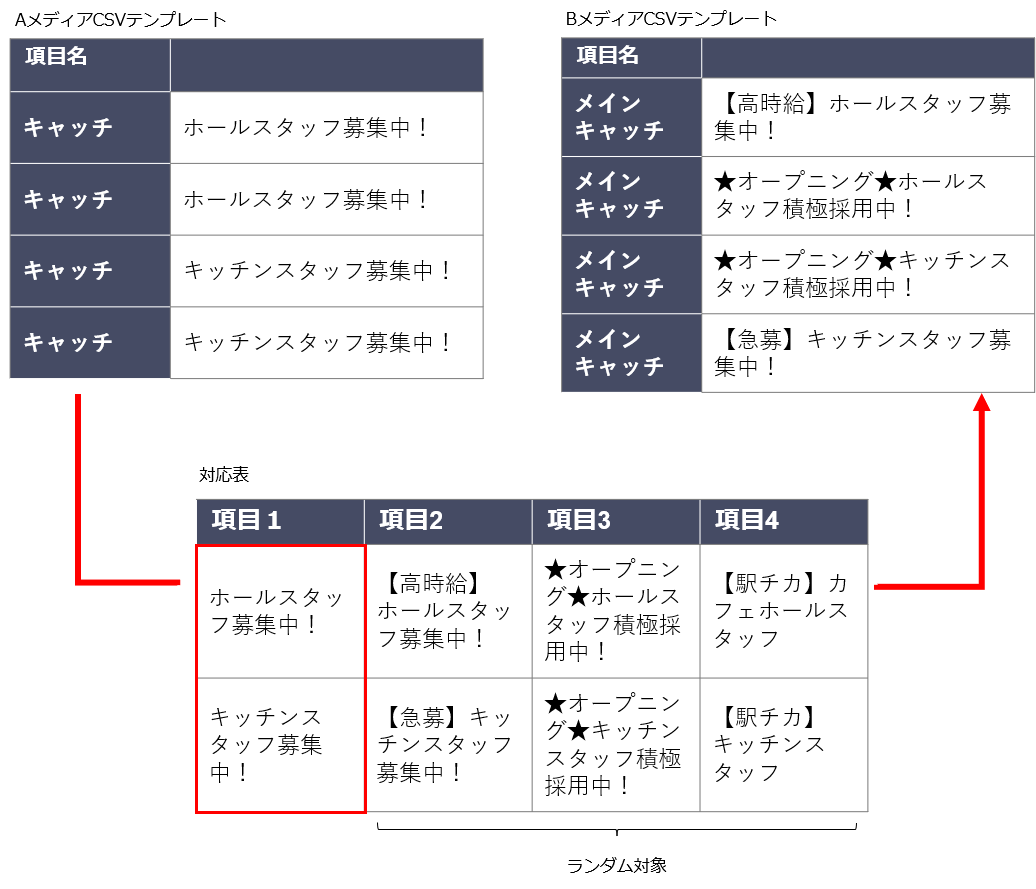

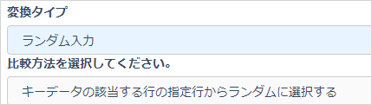

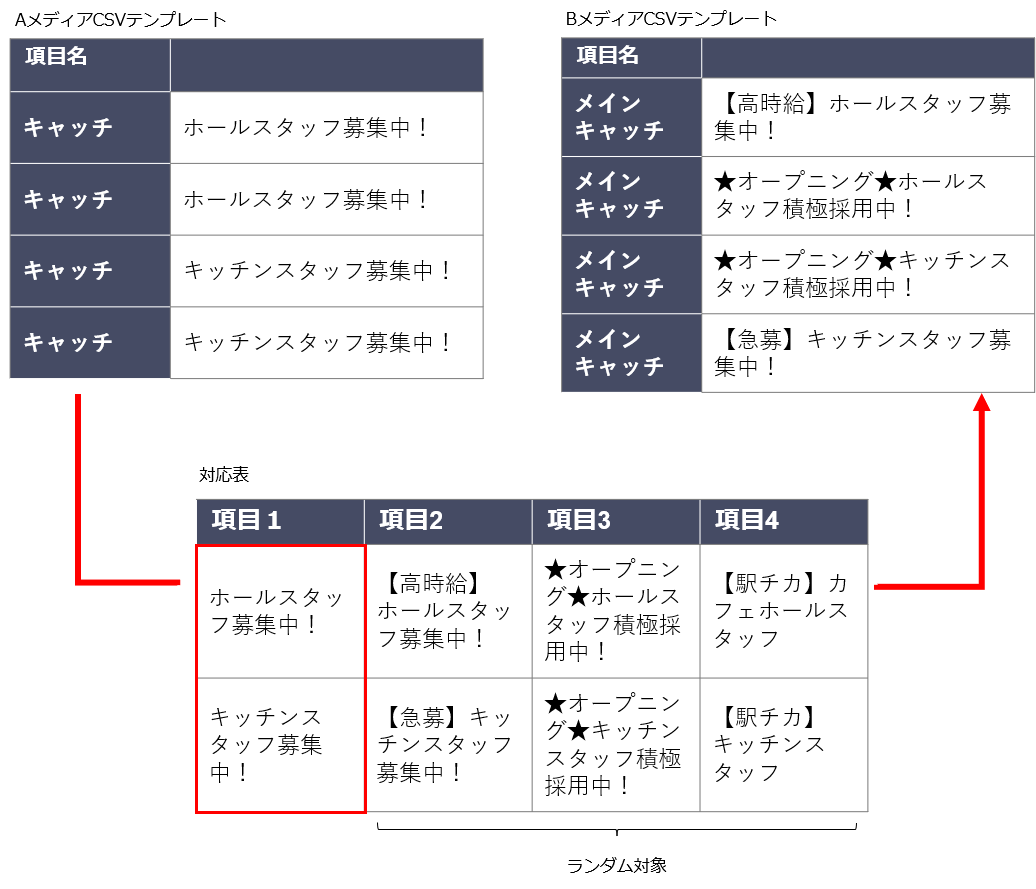

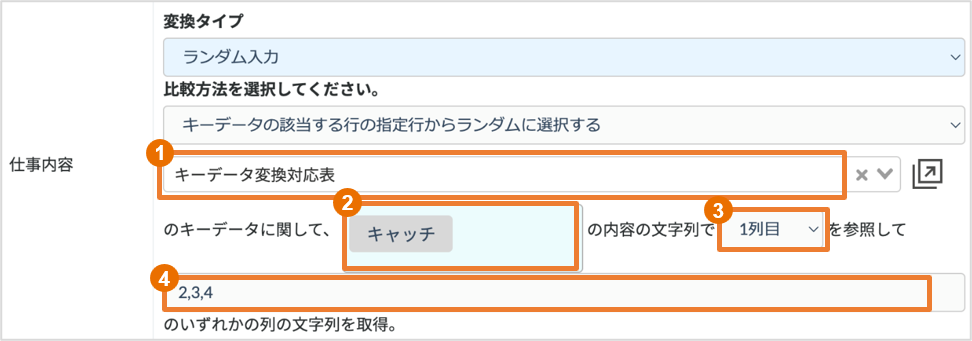

この変換タイプでは、予め登録しておいた対応表の中からランダムで、文字列を出力させることができます。

例えば、Aメディアでは同一の文言で表示させていたものを、Bメディアではランダムで文言を変えたい場合などにご利用いただけます。

対応表の中で指定した列を軸にして、ランダムで文字列を出力させることができます。

どの列の項目をランダム対象とするかについても、指定が可能です。

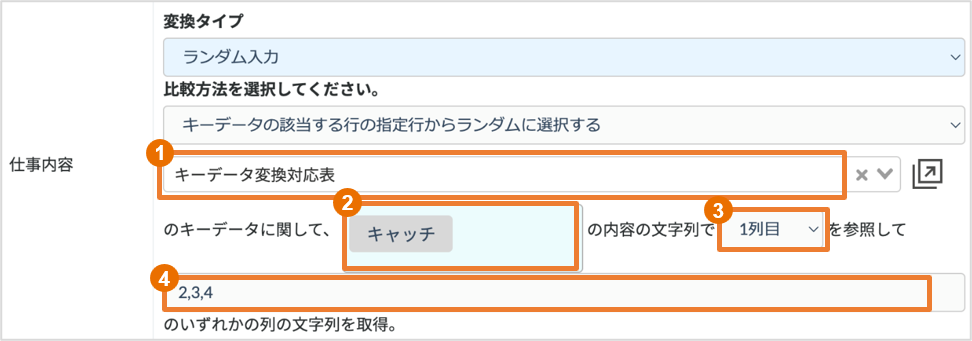

図のように設定します。

① プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

② 参照する項目を指定します。ここでは[キャッチ]の内容を参照するので、[キャッチ]をドラッグ&ドロップで設定します。

③ ①で選んだ対応表の何列目を軸とするのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、②のデータを比べて変換を行います。

④ ①で選んだ対応表の何列目をランダム対象とするのか、カンマ区切りで指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、ランダムで出力されるようになります。

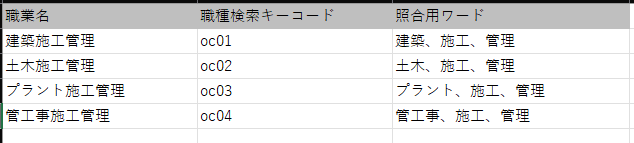

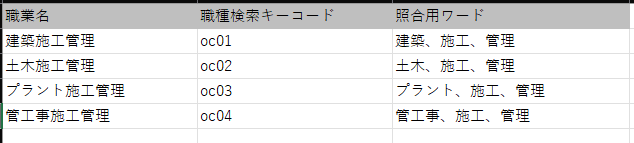

この変換タイプでは、キーデータの各行の特定の列に複数の単語を登録しておき、「一番照合率の高い」行の内容を取得することができます。

今までのキーデータの照合では、特定の列の内容で完全一致・部分一致させるしか方法はなかったかと思います。

ですが、今回追加した変換タイプでは、1つの行に照合させたい単語を複数登録しておき、最も合致(=部分一致)した行を出力させることができます。

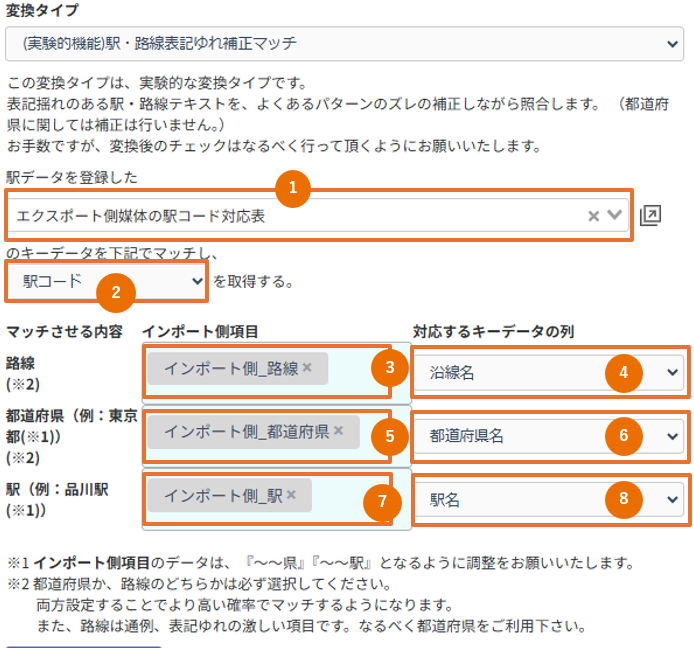

例えば図のように職種検索キーコードと、「照合させたい単語リスト」を管理している対応表があるとします。

これで、職種テキスト『前職給与保証/新築マンションの建築/施工管理の経験者募集』とあった場合、『建築』『施工』『管理』で部分一致した、『oc01』が取得できます。

(特にIndeed Plus対応における職種検索キーコードなど)上記の例のように、特に特定のテキストの内容から特定のキーデータを選び出す際にご活用ください。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です。

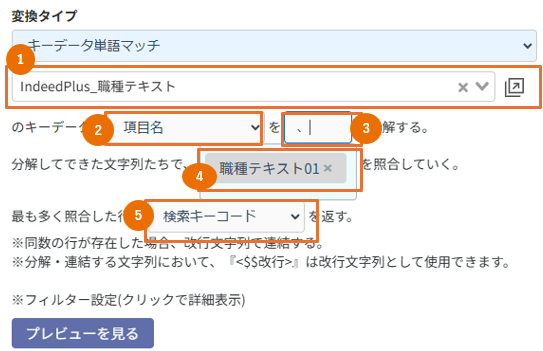

図のように設定します。

① プルダウンより、変換したい対応表のキーデータ名を選択します。

② ①で選んだ対応表の、単語リストが登録されている列を選択します。

③ 単語リストが登録されている区切り文字を入力します。

④ どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

⑤ ①で選んだ対応表の、取得したい列を選択します。

※この変換タイプは、2025年02月時点では実験的な変換タイプです。

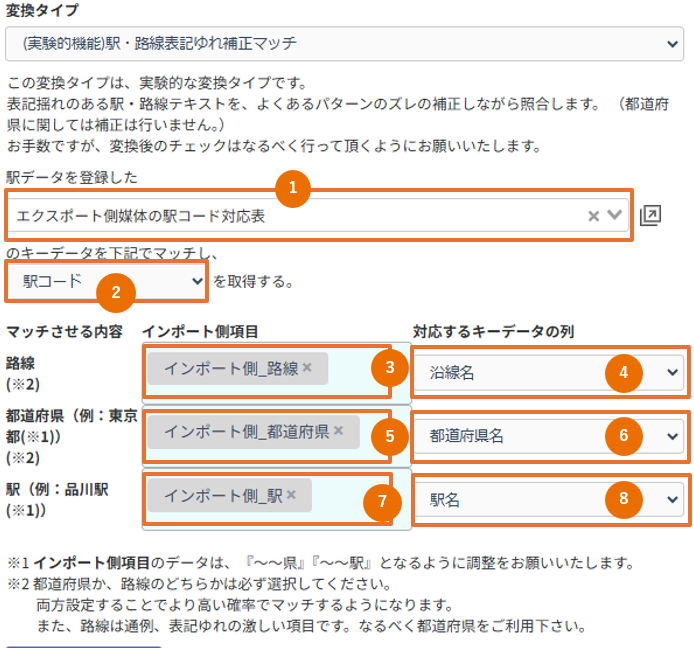

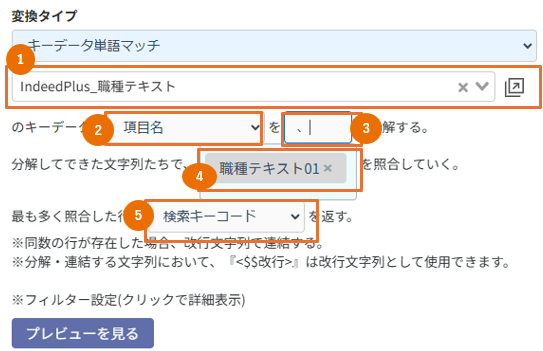

この変換タイプでは、駅・路線(・都道府県)の表記揺れのあるテキストをよくあるパターンのズレの補正しながら、媒体の駅・路線に関するキーデータを照合します。

(都道府県に関しては補正は行いませんので、予め整形して頂くようにお願いいたします。)

特に路線のテキストに関してですが、各媒体でテキストの表記揺れが激しい項目でございます。

なるべく都道府県のテキストも含めて設定して頂くとともに、お手数ですが、変換後のチェックはなるべく行って頂くようにお願いいたします。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です。

図のように設定します。

① プルダウンより、照合させたい駅データが登録されたキーデータ名を選択します。

② ①で選んだ対応表の、取得したい列を選択します。

③ インポート側の照合したい、路線のテキストが入った項目をドラッグ・アンド・ドロップで選択します。

④ ①で選んだ対応表の、路線の列を選択します。

⑤ インポート側の照合したい、都道府県のテキストが入った項目をドラッグ・アンド・ドロップで選択します。

※『~~県』となるように調整をお願いいたします。

⑥ ①で選んだ対応表の、都道府県の列を選択します。

⑦ インポート側の照合したい、駅のテキストが入った項目をドラッグ・アンド・ドロップで選択します。

※『~~駅』となるように調整をお願いいたします。

⑧ ①で選んだ対応表の、駅の列を選択します。

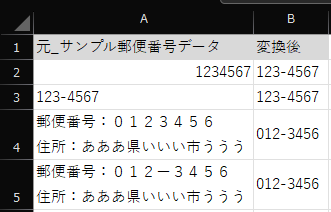

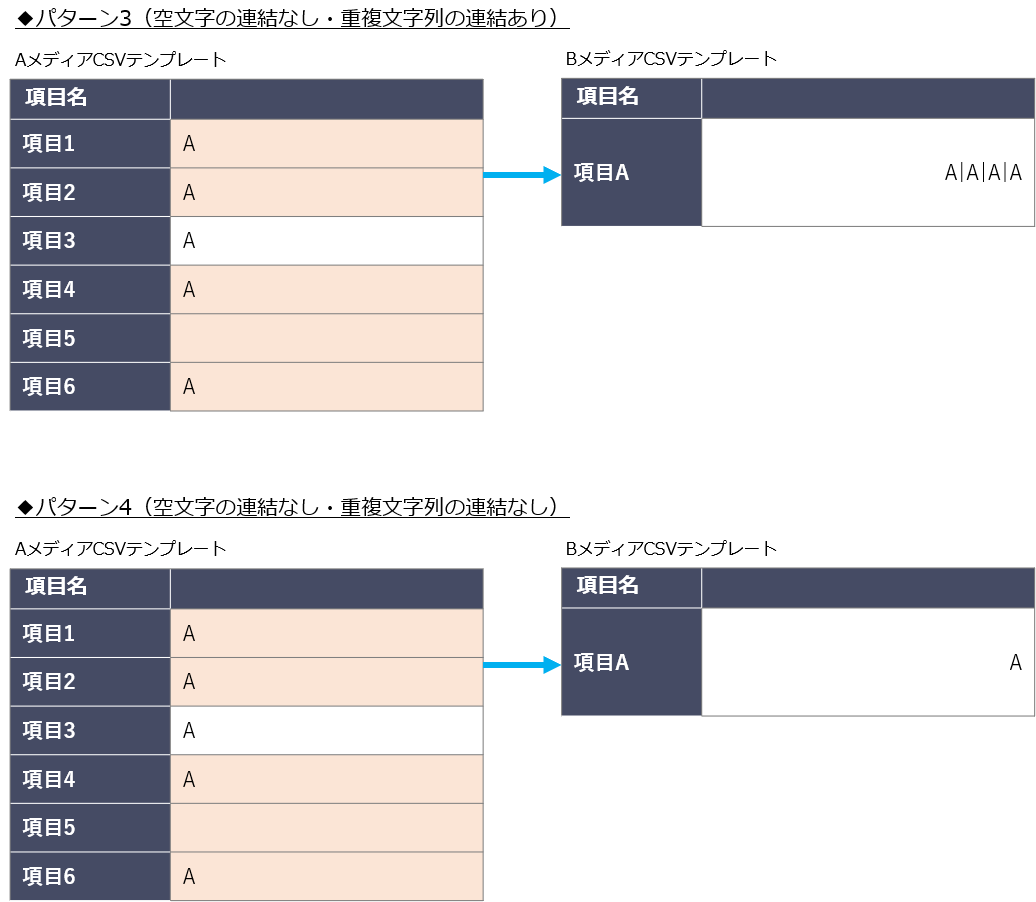

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン有り/抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

このページでは、郵便番号をハイフン入りの番号に変換する について説明します。

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

ここでは、「ハイフン入り電話番号(例:1638001)」を選択します。

この変換タイプでは、テキストと、置換文字列を固定で出力して変換できます。

さらに、例えば「①→1.」などのように、出力したテキストをあるテキストに置換することもできます。変換の事例は下図をご覧ください。

STEP1

プルダウンより、変換タイプ「テキスト編集」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

①どのように出力するのか、テキスト入力します。テキスト入力した内容はそのまま固定で出力されます。

さらに、置換文字列を入れて、インポートメディアのデータをそのまま表示させたい場合は、左のインポートメディア項目からドラッグ&ドロップで移動させ設定します。(設定すると入力フォーム上では<$$項目名>といった風に表示されます。)

②テキストの置換を行う場合は、置換したい内容と、置換した結果どのような表示で置換させるのかをテキスト入力します。「+」ボタンをクリックで、追加が可能です。

この変換タイプでは、文字や数字、記号などを全角・半角表記に統一させることができます。

例えば、全角・半角の表記が揺れているインポート側の項目を、全て半角表記に統一させる場合に使用します。

設定できるもの

・英字 (例: ABCD→ ABCD )

・数字 (例:1234 → 1234 )

・カタカナ(例:アイウエ → アイウエ )

・スペース

・記号

(!?“#$%&@*|\=~^-`:(){}_[]/<>.,)

プルダウンより、変換タイプ「全半角切り替え」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① 何を統一させるのか、または変換せずそのまま出力するのか、文字列の種類ごとにチェックを入れます。(文字列の種類:「英字」「数字」「カタカナ」「スペース」「記号」)

「全角」にチェックを入れると全角に統一され、「半角」にチェックを入れると半角に統一されます。そのまま変換しない場合は「変換しない」をチェックします。

② どの項目を参照して全半角切り替えを行うのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容を参照するので、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

パターン①:半角数字に統一する

パターン②:カンマ区切りの半角数字に統一する

パターン③: 4桁以上は漢数字にし、0はとばして変換する

パターン④: 4桁以上は漢数字にし、0はとばさず変換する

パターン⑤:時間表記を「:」で変換する

パターン⑥:時間表記を「時分」で変換する

パターン⑦:電話番号をハイフン抜きの番号に変換する

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

このページでは、項目を「半角数字に統一する」パターンについて説明します。

パターン①:半角数字に統一する

パターン②:カンマ区切りの半角数字に統一する

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

半角数字に統一する場合は、「半角数字」を選択します。

カンマ区切りの半角数字に統一する場合は、「半角数字(カンマ区切り)」を選択します。

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

このページでは、項目を「4桁以上の漢数字に変換する」パターンについて説明します。

パターン③: 4桁以上は漢数字にし、0はとばして変換する

パターン④: 4桁以上は漢数字にし、0はとばさず変換する

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

例えば「18万601」(4桁以上は漢数字、0はとばす)に統一する場合は、「四桁以上漢数字(例:18万,18万601)」を選択します。

「18万0601」(4桁以上は漢数字、0はとばさない)に統一する場合は、「四桁以上漢数字(例:18万0000,18万0601)」を選択します。

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

このページでは、項目の「時間表記を統一する」パターンについて説明します。

パターン⑤:時間表記を「:」で変換する

パターン⑥:時間表記を「時分」で変換する

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

時間表記を「:」に統一する場合は、「デジタル時間(24時)(例:17:32)」を選択します。

時間表記を「時分」に統一する場合は、「漢字時間(24時)(例:17時32分)」を選択します。

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

このページでは、パターン⑦:電話番号をハイフン抜きの番号に変換する について説明します。

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

ここでは、「ハイフン抜き電話番号(例:01234567890)」を選択します。

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン有り/抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

このページでは、電話番号をハイフン入りの番号に変換する について説明します。

※冒頭に国番号が記載された国際電話番号には対応しておりません。

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

ここでは、「ハイフン入り電話番号(例:0120-123-456)」を選択します。

ハイフンの位置は以下のように挿入されます。

ハイフンが変な位置に入る等、変換結果に違和感がある場合は大変お手数ですが、問合せフォームよりご連絡いただけますと幸いです。

例:地区コード 5/4/3/2桁 - 2/3/4 桁- 4桁

090******* → 090-****-****

0959345517 → 0959-34-5517

0751234567 → 075-123-4567

0312345678 → 03-1234-5678

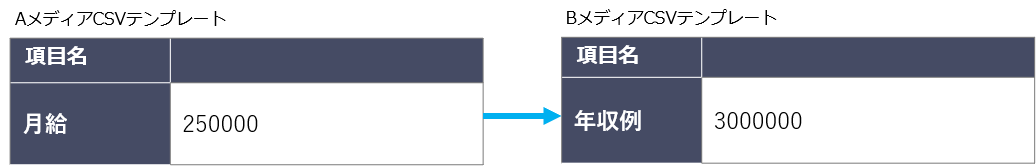

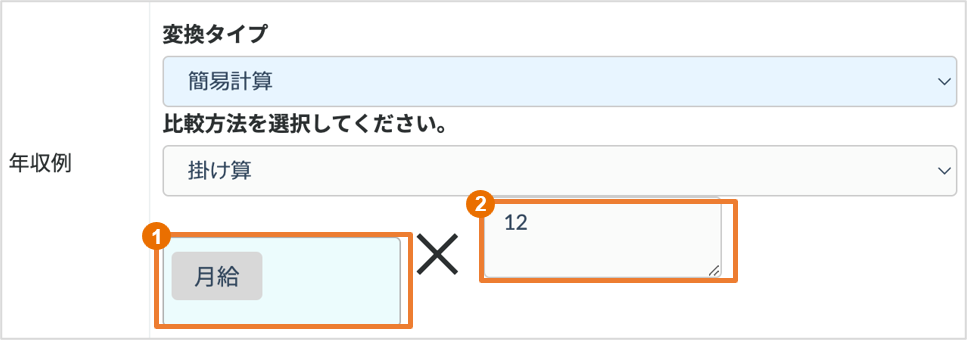

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

パターン①:時給データに「+50」をして、深夜時給として出力する場合

パターン②:月給データに「×12」をして、年収例として出力する場合

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

このページでは、パターン①:時給データに「+50」をして、深夜時給として出力する場合 を説明します。

プルダウンより、変換タイプ「簡易計算」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【足し算(項目2の先頭に『-』を加えると引き算)】を選択します。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは[時給]を参照したいので、[時給]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目数値に、何を足し算させるのか指定します。

ここでは「50」をプラスしたいので「50」と直接入力します。

項目同士を足し算させたい場合は、項目をそのままドラッグ&ドロップすることも可能です。

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

このページでは、パターン②:月給データに「×12」をして、年収例として出力する場合 を説明します。

プルダウンより、変換タイプ「簡易計算」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【掛け算】を選択します。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは[月給]を参照したいので、[月給]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目数値に、何を掛け算させるのか指定します。

ここでは「12」を掛けたいので「12」と直接入力します。

項目同士を掛け算させたい場合は、項目をそのままドラッグ&ドロップすることも可能です。

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

このページでは、パターン③:年収データに「÷12」をして、月給例として出力する場合 を説明します。

プルダウンより、変換タイプ「簡易計算」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【割り算(項目1から項目2を割る)】を選択します。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは[年収]を参照したいので、[年収]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目数値に、何を割り算させるのか指定します。

ここでは[年収]を「12」で割りたいので「12」と直接入力します。

項目同士を割り算させたい場合は、項目をそのままドラッグ&ドロップすることも可能です。

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

このページでは、パターン④: [勤務開始時間]に、8時間分プラスして、[勤務終了時間]を出力する場合 を説明します。

プルダウンより、変換タイプ「簡易計算」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【時間・日付の足し算(項目2の先頭に『-』を加えると引き算)】を選択します。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは[勤務開始時間]を参照したいので、[勤務開始時間]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の時間に、何時(分)間分足し算させるのか指定します。

ここでは「8時間」プラスしたいので、左のプルダウンより「時」を選択し、右欄には「8」と直接入力します。

項目同士、時間を足し算させたい場合は、項目をそのままドラッグ&ドロップすることも可能です。

この変換タイプでは、簡易計算処理を行い、その結果を出力させることができます。

このページでは、パターン⑤: ある数値を、端数処理する場合 を説明します。

プルダウンより、変換タイプ「簡易計算」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【端数処理】を選択します。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは[項目1]を参照したいので、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目数値に、どのような端数処理をさせるのか指定します。

選択できる端数処理方法は、以下のとおりです。

四捨五入 … 右図の例では「 3333 」が出力されます。

切り上げ … 右図の例では「 3334 」が出力されます。

切り捨て … 右図の例では「 3333 」が出力されます。

この変換タイプでは、入力されている文字数によって出力する内容を変更することや、入力されている文字数をそのまま出力させることができます。

パターン①:文字数によって出力する内容を変更する

プルダウンより、変換タイプ「文字数処理」を選び、すぐ下に表示されるサブタイプを選択するメニューでは【文字数分岐】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するか、指定します。ここでは、[キャッチ]が30文字以上かどうかで、変換する内容を変えるため、[キャッチ]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①が何文字以上か、文字数を指定します。

③ ①で選んだ項目が30文字以上だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。 ここでは、 [キャッチ]に記載の文字列が30文字以上の場合、空欄で出力したいので、 何も入力せずにおきます。

④ ①で選んだ項目が30文字未満だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、 [キャッチ]に記載の文字列が30文字未満の場合、キャッチのみ出力したいので、 [キャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

⑤ 文字数の計測基準を指定できます。

半角 … 半角文字を1文字としてカウントするか、0.5文字としてカウントするか指定できます。

※20240712 ここで示す半角文字とは、「半角英数字、半角カタカナ、ASCIIコードに含まれる記号」を指します。

参考:ASCIIコード一覧:http://www3.nit.ac.jp/~tamura/ex2/ascii.html

全角 … 全角文字を1文字としてカウントするか、2文字としてカウントするか指定できます。

改行 … 改行をカウントするか、カウントしないか指定できます。

空白 … 空白をカウントするか、カウントしないか指定できます。

パターン②:文字数を調べて出力する

プルダウンより、変換タイプ「文字数処理」を選び、すぐ下に表示されるサブタイプを選択するメニューでは【文字数カウント】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するか、指定します。ここでは、[キャッチ]が何文字なのか出力させたいので、[キャッチ]をドラッグ&ドロップで設定します。

② 文字数の計測基準を指定できます。

半角 … 半角文字を1文字としてカウントするか、0.5文字としてカウントするか指定できます。

全角 … 全角文字を1文字としてカウントするか、2文字としてカウントするか指定できます。

改行 … 改行をカウントするか、カウントしないか指定できます。

空白 … 空白をカウントするか、カウントしないか指定できます。

この変換タイプでは、特定の文字列の範囲を指定して、特定の文字列に置換し出力することができます。

例えば、 [項目1]の「【 」から「 】」までで区切ったデータを「急募」に置換して、[項目A]に出力する場合などに使用できます。

プルダウンより、変換タイプ「文字列の置換」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の中から、特定の文字列だけ別の文字列に置換させたいので、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② 置換したいデータのはじめとおわりの文字列を入力します。この事例では、Aメディア[項目1]から「新規オープン」を抜き出し置換したいので、「【」と「】」を入力します。

③ どのような文字列に置換させるのか、置換後の文字列を直接入力します。

この変換タイプでは、特定の文字列の範囲を指定して、抜き出し出力することができます。

例えば、 [項目1]の「=」から「円」までで区切ったデータを、[項目A]に出力する場合に使用できます。

プルダウンより、変換タイプ「文字列の抜き出し」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容から文字列を抜き出すため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② 抜き出したいデータのはじめとおわりの文字列を入力します。この事例では、Aメディア[項目1]から「232,000」を抜き出したいので、「=」と「円」を入力します。

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

以下のような場合に使用します。

◆文字列の全文一致/部分一致の判別

パターン②:インポートメディア項目の内容が、ある文字列と一致しているかどうか

パターン③:インポートメディア項目の内容に、ある文字列が含まれているかどうか

◆指定した複数テキストの全部一致/部分一致の判別

パターン④:インポートメディア項目に、特定のテキストが全て含まれているかどうか

パターン⑤:インポートメディア項目に、特定のテキストが1つでも含まれてるかどうか

パターン⑥:インポートメディア項目の内容に、特定の文字列が含まれているかどうか(条件順位あり)

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン①:インポートメディア項目が空データか、空データでないかについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「文字列比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【空判定】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目が空白の場合に、変換を行うのか指定します。ここでは、[深夜給与単価]が空白かどうかで、変換する内容を変えるため、[深夜給与単価]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目が空欄だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[深夜給与単価]が空データであれば、深夜時給に関しての出力はさせないよう、設定しています。

③ ①で選んだ項目が空欄でなかった場合に、どういうものを出力するのか指定します。例えば、[深夜給与単価]に何かデータが入力されていれば、深夜時給に関しても内容を出力させるよう設定しています。

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、

パターン②:インポートメディア項目の内容が、ある文字列と一致しているかどうか

パターン③:インポートメディア項目の内容に、ある文字列が含まれているかどうか

について説明します。

プルダウンより、変換タイプ「文字列比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【一致判定】を選択します。

図のように設定します。

①② どの項目と何が一致している場合に変換させるのか、条件を指定します。②は、テキストだけでなく、項目をドラッグ&ドロップで設定することもできます。

③ ①で選んだ項目が②と一致していた場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[深夜給与あり]の内容が「○」と一致していた場合の表記を設定します。

④ ①で選んだ項目が②と一致していなかった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、 [深夜給与あり]の内容が「○」と一致していなかった場合の表記を設定します。

プルダウンより、変換タイプ「文字列比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【部分一致判定】を選択します。

図のように設定します。

①② どの項目(①)に何(②) が含まれていれば変換させるのか、条件を指定します。②は、テキスト入力だけでなく、項目をドラッグ&ドロップで設定することもできます。

③ ①で選んだ項目が②の内容を含んでいた場合に、どういうものを出力するのか指定します。

ここでは、[給与補足]に「深夜」という文字列を含んでいた場合の表記を設定します。

④ ①で選んだ項目が②の内容を含んでいなかった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[給与補足]に「深夜」という文字列を含んでいなかった場合の表記を設定します。

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、

パターン④:インポートメディア項目に、特定のテキストが全て含まれているかどうか

について説明します。

プルダウンより、変換タイプ「文字列比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【複数部分一致判定(全て)】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します 。ここでは、[職種]に何が含まれているのかどうかで変換する内容を変えるため、[職種]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に、どういったテキストが含まれていれば良いのか条件を指定します。右にある【+】ボタンで自由に設定できるテキスト数を増やすことができます。

③ ①で選んだ項目が②で設定したテキストを全て含んでいた場合に、どういうものを出力するのか指定します。

④ ①で選んだ項目が②で設定したテキストを全て含んでいなかった場合に、どういうものを出力するのか指定します。

プルダウンより、変換タイプ「文字列比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【複数部分一致判定(いずれか)】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します 。ここでは、[職種]に何が含まれているのかどうかで変換する内容を変えるため、[職種]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に、どういったテキストが含まれていれば良いのか条件を指定します。右にある【+】ボタンで自由に設定できるテキスト数を増やすことができます。

③ ①で選んだ項目が②で設定したテキストを1つでも含んでいた場合に、どういう文字を出力するのか指定します。

④ ①で選んだ項目が②で設定したテキストを1つでも含んでいなかった場合に、どういうものを出力するのか指定します。

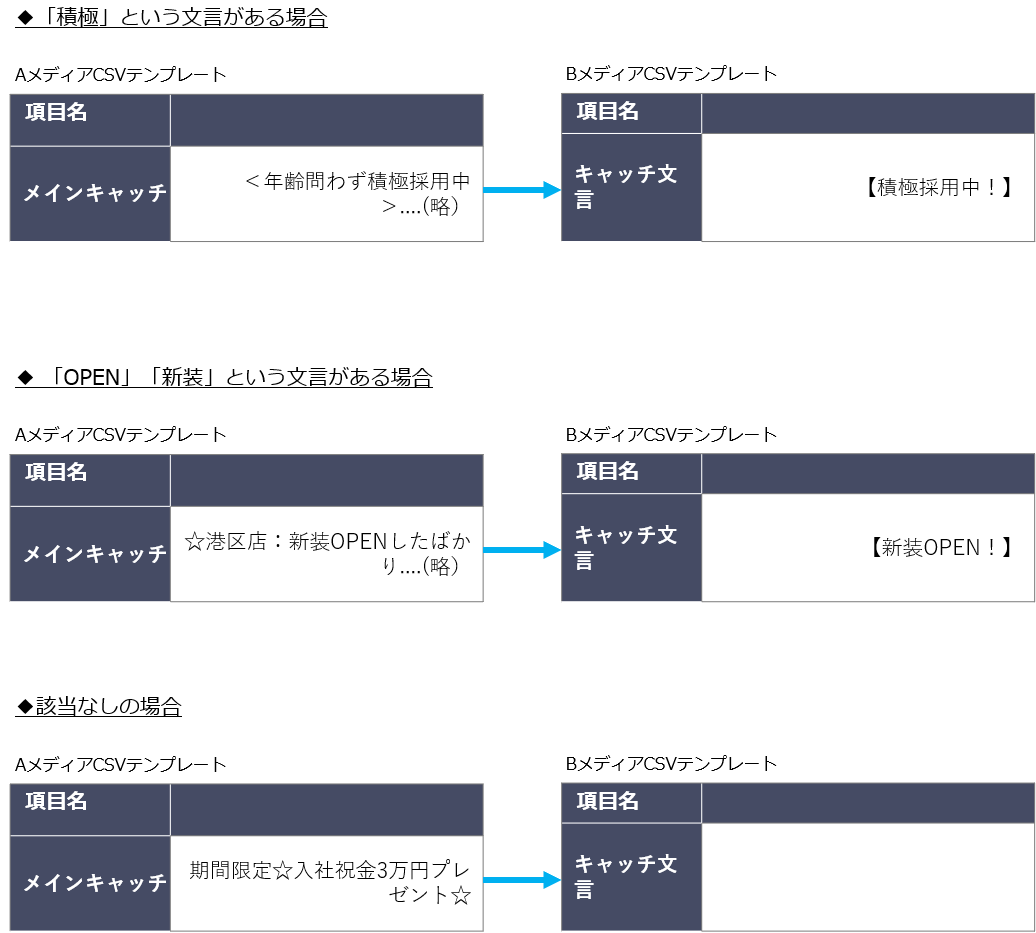

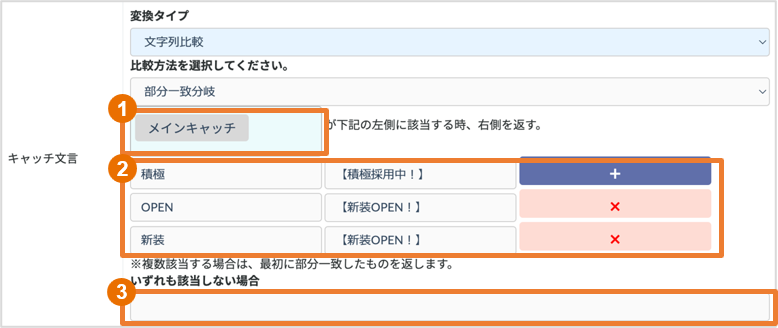

どの項目を参照するのか指定します 。ここでは、[メインキャッチ]に何が記載されているのかどうかで変換する内容を変えるため、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します 。ここでは、[職種]に何が含まれているのかどうかで変換する内容を変えるため、[職種]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に、どういったテキストが記載されているかどうか(左欄)で、何を出力させるのか(右欄)指定します。複数該当する場合は、最初に該当したものが出力されます。

右にある【+】ボタンで、自由に設定できるテキスト数を増やすことができます。

③ ②の条件に合致しないものがあった場合、どういったものを出力するのか指定できます。

ここでは、合致しない場合には空白にして出力させたいので何も入力せずにおきます。

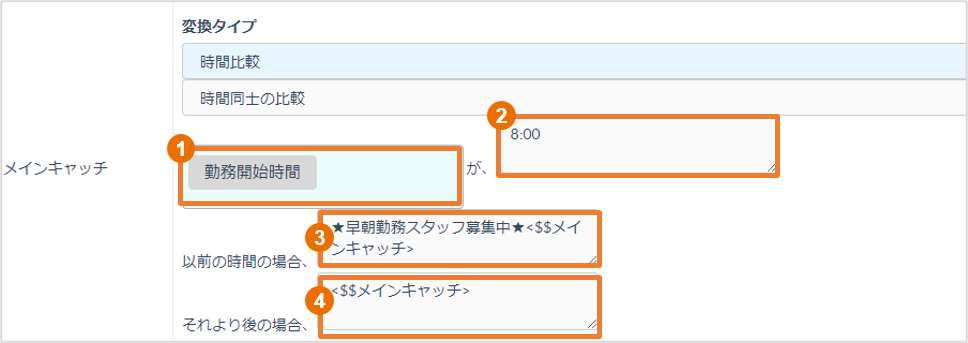

この変換タイプでは、時間を比較して条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン①:インポートメディア項目に記載の時刻が、ある時刻より前か後かについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「時間比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【時間同士の比較】を選択します。

図のように設定します。

①② どの項目(①)が何時(②)より前なのか後なのかによって、条件を指定します。

③ ①で選んだ項目が②より前の時間だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[勤務開始時間]が8:00以前だった場合に、[メインキャッチ]の前に特定の文言を表示させたいので、[メインキャッチ]の項目をドラッグ&ドロップで設定し、その前に、直接テキスト入力で特定の文言を入力しています。

④ ①で選んだ項目が②より後の時間だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[勤務開始時間]が8:00より後だった場合に、[メインキャッチ]のみ表示させたいので、[メインキャッチ]の項目をドラッグ&ドロップで設定しています。

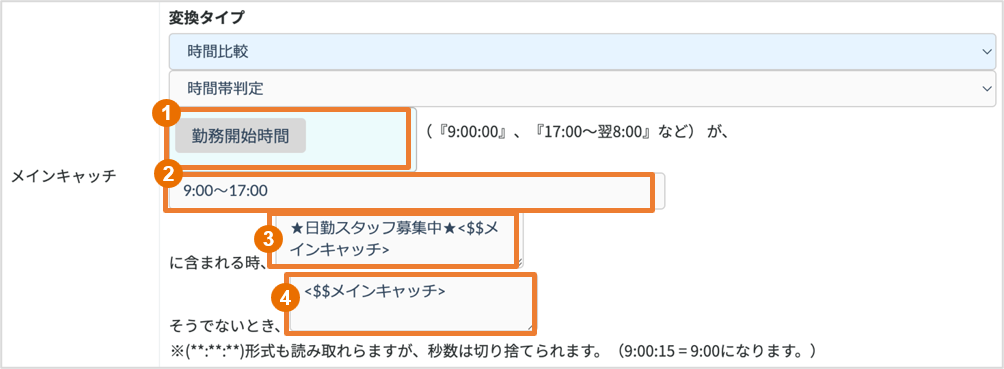

この変換タイプでは、時間を比較して条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン②:インポートメディア項目に記載の時間が、ある時間帯の中か外かについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「時間比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【時間帯判定】を選択します。

①② どの項目(①)がどの時間帯(②)に含まれているかによって、条件を指定します。

③ ①で選んだ項目が②の時間帯に含まれている場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[勤務開始時間]が9:00~17:00内だった場合に、[メインキャッチ]の前に特定の文言を表示させたいので、[メインキャッチ]の項目をドラッグ&ドロップで設定し、その前に、直接テキスト入力で特定の文言を入力しています。

④ ①で選んだ項目が②の時間帯に含まれていない場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[勤務開始時間]が9:00~17:00外だった場合に、[メインキャッチ]のみ表示させたいので、[メインキャッチ]の項目をドラッグ&ドロップで設定しています。

この変換タイプでは、時間を比較して条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン③:インポートメディア項目に記載の時間帯が、ある時間以上の差があるかどうかについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「時間比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【時間差の判定】を選択します。

① どの項目を参照するのか指定します。(※項目の内容は、時間帯(**:**~**:**)形式で記載されている必要があります。)

ここでは、[勤務時間]の内容によって変換する内容を変えるため、[勤務時間]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された時間帯が、何時間以上の差があるのか条件を記載します。例えば、「8時間以上の差」を条件にしたい場合は「8:00」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[勤務時間]に記載の時間にプラスして特定の文言を追加したいので、[勤務時間]をドラッグ&ドロップで移動させ、さらに直接テキスト入力で特定の文言を入力しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、 [勤務時間]のみ表示させておきたいので、[勤務時間]の項目をドラッグ&ドロップで設定します。

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

例えば、以下のような場合に使用します。

◆最大/最小値の指定

◆近似値の指定

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン①:複数ある数値の中から、一番大きい数値を取り出すについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)を文字(B)で分解して、一番大きい整数を取得】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[給与コード]の内容によって変換する内容を変えるため、[給与コード]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の内容を、どういったテキストで分解するのか条件を指定します。ここでは「|」で区切った中で一番大きい数値をとりたいので「|」を入力します。

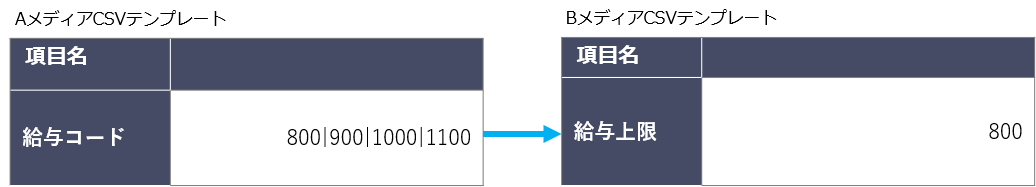

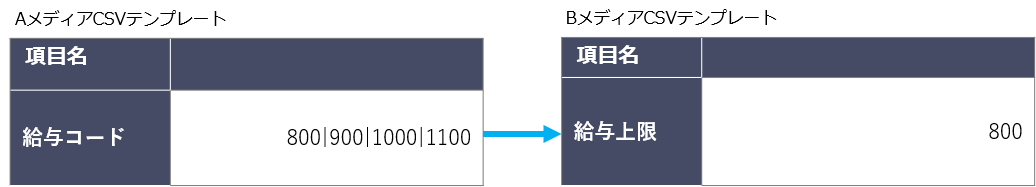

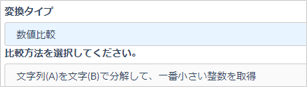

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン②:複数ある数値の中から、一番小さい数値を取り出すについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)を文字(B)で分解して、一番小さい整数を取得】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[給与コード]の内容によって変換する内容を変えるため、[給与コード]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の内容を、どういったテキストで分解するのか条件を指定します。ここでは「|」で区切った中で一番小さい数値をとりたいので「|」を入力します。

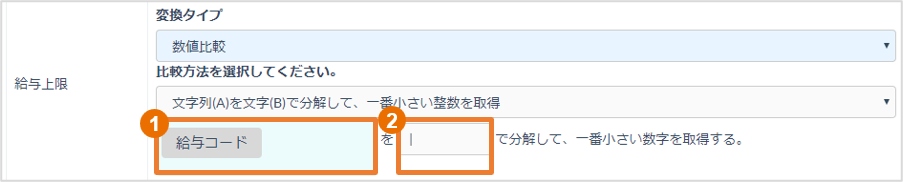

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン③:インポートメディア項目の数値が、ある項目以上の数値かどうか

について説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)が文字列(C)以上の値の場合】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された数値が、いくら以上なのか半角数字で条件を入力します。

例えば、「1200以上」を条件にしたい場合は「1200」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200以上の場合、メインキャッチに特定の文言を追加して出力したいので、直接テキスト入力で特定の文言を入力し、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200未満の場合、メインキャッチのみ出力したいので、 [メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

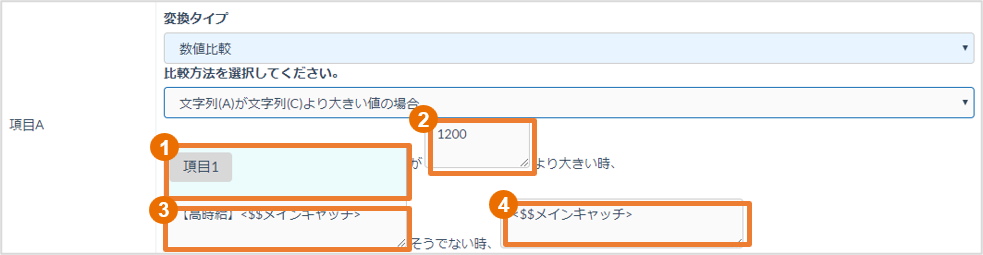

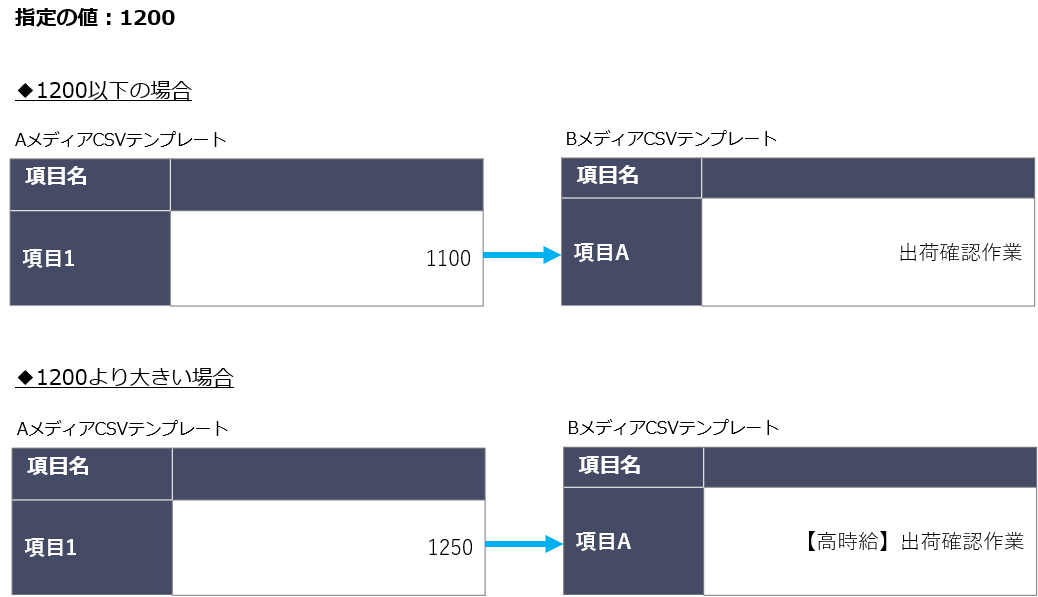

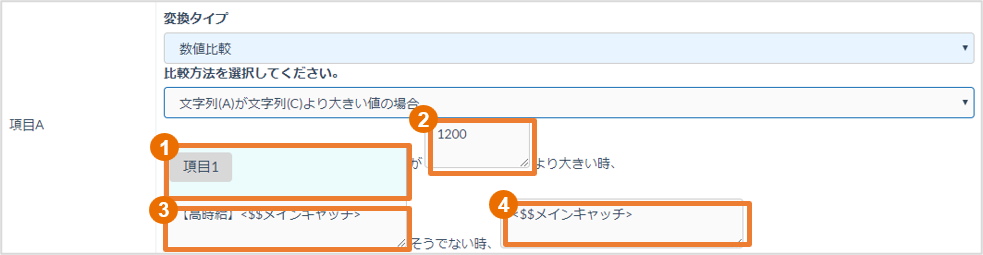

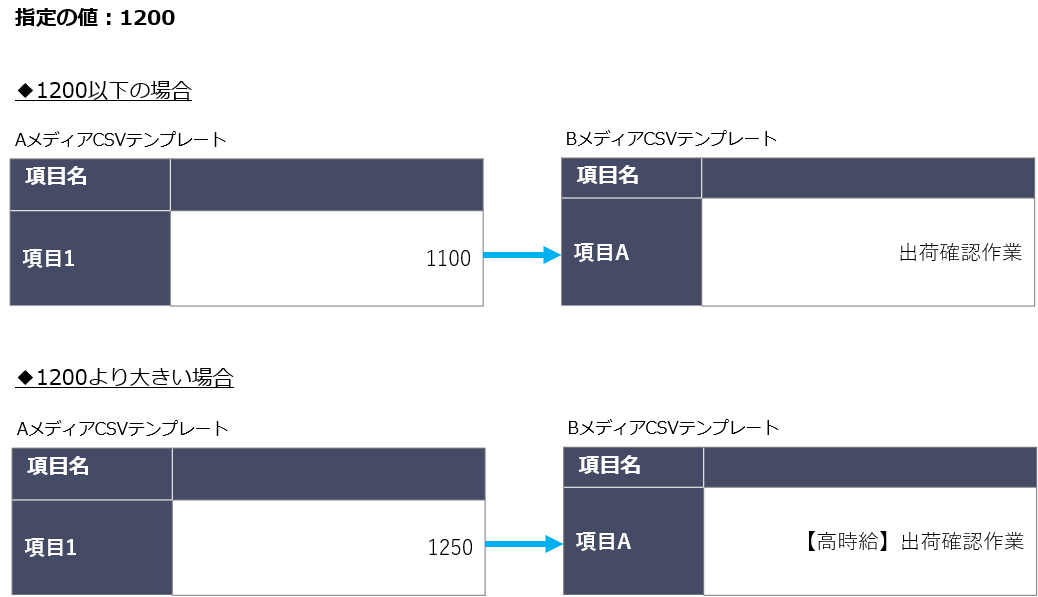

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン④:インポートメディア項目の数値が、ある項目より大きい数値かどうかについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)が文字列(C)より大きい値の場合】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された数値が、いくらより大きいのか半角数字で条件を入力します。

例えば、「1200より大きい」を条件にしたい場合は「1200」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200より大きい場合、メインキャッチに特定の文言を追加して出力したいので、直接テキスト入力で特定の文言を入力し、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200以下の場合、メインキャッチのみ出力したいので、 [メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

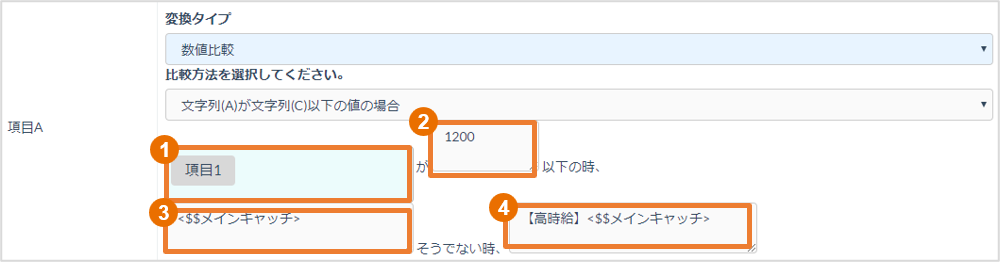

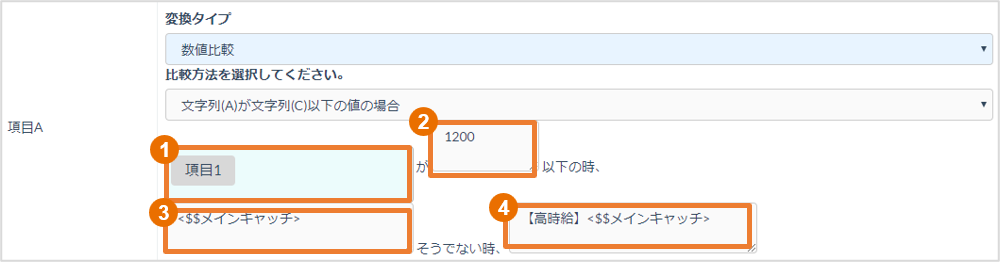

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン⑤:インポートメディア項目の数値が、ある項目以下の数値かどうか

について説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)が文字列(C)以下の値の場合】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された数値が、いくら以下なのか半角数字で条件を入力します。

例えば、「1200以下」を条件にしたい場合は「1200」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200以下の場合、メインキャッチのみ出力したいので、 [メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200より大きい場合、メインキャッチに特定の文言を追加して出力したいので、直接テキスト入力で特定の文言を入力し、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン⑥:インポートメディア項目の数値が、ある項目より小さい数値かどうかについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)が文字列(C)より小さい値の場合】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された数値が、いくら未満なのか半角数字で条件を入力します。

例えば、「1200未満」を条件にしたい場合は「1200」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200未満の場合、メインキャッチのみ出力したいので、 [メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1200以上の場合、メインキャッチに特定の文言を追加して出力したいので、直接テキスト入力で特定の文言を入力し、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

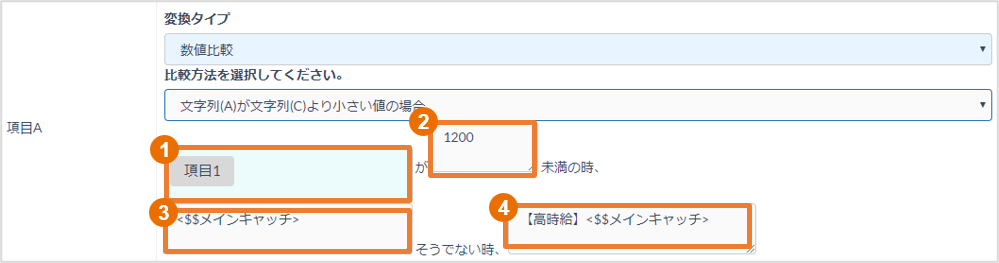

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン⑦:インポートメディア項目の数値が、指定の数値の間にあるかどうかについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【文字列(A)が文字列(D)と文字列(E)に含まれる場合】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目に記載された数値が、どの値の間にあるものなのか半角数字で条件を入力します。

例えば、「1000~1200」を条件にしたい場合は左欄に「1000」、右欄に「1200」と記載します。

③ ②の条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1000~1200の場合、メインキャッチに特定の文言を追加して出力したいので、直接テキスト入力で特定の文言を入力し、[メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

④ ②の条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[項目1]に記載の数値が1000~1200の外にある場合、メインキャッチのみ出力したいので、 [メインキャッチ]をドラッグ&ドロップで設定しています。

⑤ ②で設定した、開始と終了の値を含めるかどうか選択できます。

「含める」を選択した場合は、ここでは「1000以上1200以下」の条件で判断します。

「含めない」を選択した場合は、ここでは「1000より大きい、1200未満」の条件で判断します。

この変換タイプでは、条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、パターン⑧:複数ある数値の中から、特定の数値に一番近い数値を取り出すについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「数値比較」を選び、すぐ下に表示される比較方法を選択するメニューでは【数値候補の中から近い値を探す】を選択します。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の内容を、どういったテキストで分解するのか条件を指定します。ここでは「|」で区切りたいので「|」を入力します。

③ ①で選んだ項目の中で、どの数値に一番近い数値を取り出すのか、数値を指定します。ここでは「800」に近い数値を取り出したいので「800」と入力します。

④ 最後に、③で指定した数値との差が小さい方か、大きい方かプルダウンで選択します。

小さい方 … 上記の例では「780」が出力されます。(800との差:20)

大きい方 … 上記の例では「900」が出力されます。(800との差:100)

この変換タイプでは、時間を比較して条件別に出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

このページでは、インポートメディア項目に記載の日付が、ある日付より前か後かについて説明します。

プルダウンより、変換タイプ「日付比較」を選択します。

図のように設定します。

①② どの項目(①)が何時(②)より前なのか後なのかによって、条件を指定します。

③ ①で選んだ項目が②より前の時間だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[掲載開始日]が2024/02/20以前だった場合に、0を入れています。

④ ①で選んだ項目が②より後の時間だった場合に、どういうものを出力するのか指定します。ここでは、[掲載開始日]が2024/02/20より後だった場合に、1を入れています。

この変換タイプでは、各検索キーの中に特定の文言がある場合に、出力する内容を変更してデータを挿入することができます。

(例)

指定の条件:メリットコードに「15」というコードが含まれていたとき、[オープニング]にフラグを立てる

プルダウンより、変換タイプ「配列のフィルター」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[メリットコード]の内容によって変換する内容を変えるため、[メリットコード]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の内容を、どういったテキストで分解するのか条件を指定します。ここでは「|」で区切りたいので「|」を入力します。

③ ①で分割した文字列の中から、どのような文字列が含まれていたときに、条件分岐するのか入力します。ここでは「15」という文字列があったときに条件分岐させたいので「15」を入力します。

④ 条件に合致している場合に出力する内容を記載します。ここでは、[メリットコード]に「15」のコードが含まれている場合「1」を出力したいので、「1」を入力します。

⑤ 条件に合致していない場合に出力する内容を記載します。ここでは、[メリットコード]に「15」のコードが含まれていない場合は「0」を出力したいので、「0」を入力します。

この変換タイプでは、「|」やカンマなどで連結されている文字列を分解し、○番目の文字列を出力させることができます。

例えば、項目1の内容を「|」で分解し、その中で1番目の文字列を、項目Aに出力するといった場合に使用できます。

プルダウンより、変換タイプ「文字列の分解」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目の内容を、どういったテキストで分解するのか条件を指定します。ここでは「|」で区切りたいので「|」を入力します。

③ ①で分割した文字列から、○番目に表示されている文字列を取得するのか、プルダウンで選択します。ここでは1番目の文字列を取得したいので「1番目」を選択します。

この変換タイプでは、ある項目とある項目のテキストをつなげて出力させることができます。

また空文字や重複した文字列を省いて連結させることも可能です。

プルダウンより、変換タイプ「テキスト連結」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を連結するのか指定します。

ここでは、[項目1] [項目2] [項目3]を連結するので、それぞれ項目をドラッグ&ドロップで設定します。

項目の追加は【+】ボタンをクリックで追加できます。

② どのような文字列で連結するのか、指定します。

ここでは「|」で連結させたいので、「|」を直接テキスト入力します。

③ 空文字を連結させるのかどうか、選択します。「連結しない」を選択した場合は、空文字がある項目については、とばして連結させることができます。

④ 重複文字列を連結させるのかどうか、選択します。「連結しない」を選択した場合は、重複する文字列については省略して連結させることができます。

⑤ 文字数制限するかどうか、選択します。「つける」を選択した場合は、①を上から結合していき、超過する項目は連結されません。文字数制限しない場合は、「つけない」を選択します。

この変換タイプでは、範囲を指定して、ある項目とある項目のテキストをつなげて出力させることができます。連結させたい項目が多数ある場合にお使いいただくと便利な機能です。

また空文字や重複した文字列を省いて連結させることも可能です。

プルダウンより、変換タイプ「テキスト範囲連結」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を連結するのか指定します。

ここでは、[項目1]~ [項目2] と[項目4]~[項目6]をまとめて連結するので、それぞれ項目の並び番号を入力し範囲を指定します。どの項目が、どの並び番号に該当するのかについては、下の表を参考にしてください。

範囲を指定する場合は「1-2」のように、ハイフンでつなげてください。指定した範囲のまとまり同士をつなげる場合は、上図のように「,」(カンマ)でつなげてください。

② どのような文字列で連結するのか、指定します。

ここでは「|」で連結させたいので、「|」を直接テキスト入力します。

③ 空文字を連結させるのかどうか、選択します。「連結しない」を選択した場合は、空文字がある項目については、とばして連結させることができます。

④ 重複文字列を連結させるのかどうか、選択します。「連結しない」を選択した場合は、重複する文字列については省略して連結させることができます。

⑤ 文字数制限するかどうか、選択します。「つける」を選択した場合は、①を上から結合していき、超過する項目は連結されません。文字数制限しない場合は、「つけない」を選択します。

STEP2①「インポート項目の並び順」に入力する並び番号の早見表です。こちらの表と、実際に変換するインポート側のCSVデータ項目の列番号を比較して、ご確認くださいませ。

この変換タイプでは、数字の表記方法を整形することができます。例えば、[給与]や[勤務時間]などの数字を半角数字にしたり、電話番号をハイフン有り/抜きの番号にしたりなど、様々なシーンでご利用いただけます。

このページでは、郵便番号をハイフン入りの番号に変換する について説明します。

プルダウンより、変換タイプ「整形」を選びます。

STEP2

図のように設定します。

① どの項目を整形するのか指定します。

ここでは、[項目1]を整形するので[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で選んだ項目を、どのように整形するのか設定します。

ここでは、「ハイフン入り電話番号(例:1638001)」を選択します。

以下の手順で、設定できます。

STEP1

左メニューより、 +キーデータ登録 をクリックします。

登録画面に遷移したら、作成した対応表データをアップロードし更新します。

登録が完了すると、「○件のキーデータを登録・更新しました。」と画面上部に表示されます。

データの内容を編集される場合は、そのまま直接入力し【更新する】をクリックすると上書き保存されます。

※500行以上のデータを登録された場合、画面上での編集はできません。修正される場合は【キーデータのcsvダウンロード】をクリックし、CSVデータ上にて修正を行ってください。

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照することで、ある文字列が含まれていたら、ある文字列に変換する…といった変換ができます。

例えば、Aメディアの項目[勤務地コード]に記載されたデータを、Bメディアの項目[都道府県コード]のデータとして置換する場合に使用します。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ変換」を選びます。

図のように設定します。

① プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

② 参照する項目を指定します。ここでは[勤務地コード]の内容を参照するので、[勤務地コード]をドラッグ&ドロップで設定します。

③ ①で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、[勤務地コード]のデータを比べて変換を行います。

④ ①で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、③に対応する値として出力されます。

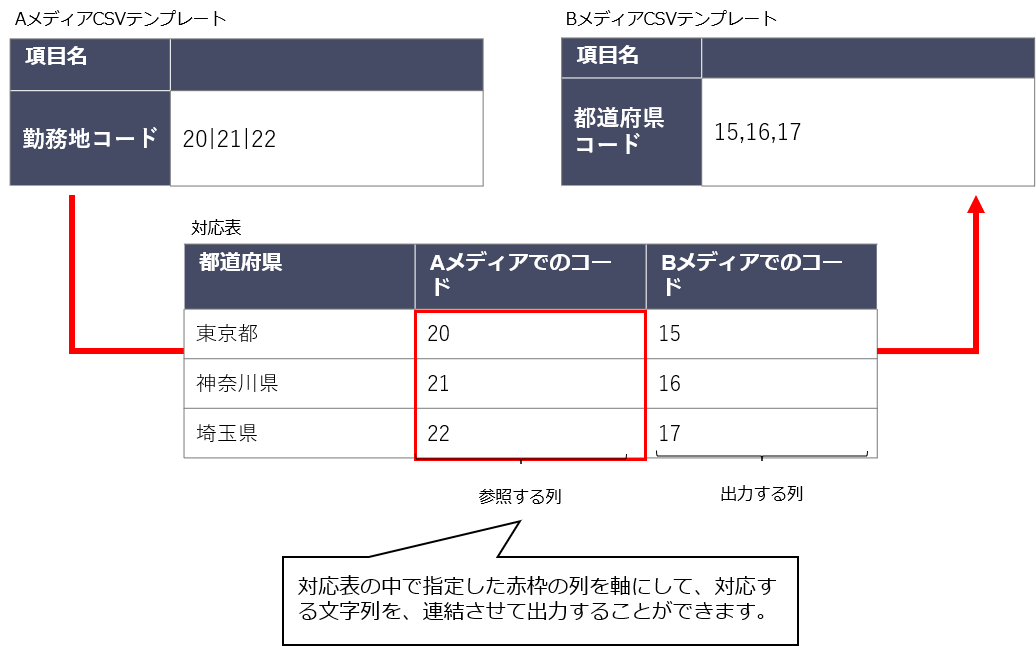

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照することで、ある複数の文字列が含まれていたら、ある文字列に変換し、連結する…といった変換ができます。

例えば、Aメディア[勤務地コード]に記載されたデータを、Bメディア[都道府県コード]のデータとして置換し、連結させて出力する場合に使用します。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ連結変換」を選びます。

図のように設定します。

① 参照する項目を指定します。ここでは[勤務地コード]の内容を参照するので、[勤務地コード]をドラッグ&ドロップで設定します。

② ①で設定した項目のデータにて、連結されている文字列を入力します。ここでは「|」でそれぞれの文字列が連結されているので「|」を直接入力します。

③ プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

④ ③で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、[勤務地コード]のデータを比べて変換を行います。

⑤ ③で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、④に対応する値として出力されます。

⑥ 置換後の文字列を、再び連結させます。ここでは、「,(カンマ)」で連結させたいので、「,」を直接入力します。

⑦ 重複データの扱いについて、指定します。

削除する … 重複する値は削除して連結させます。(例:「20|20|22」→「15,17」)

削除しない … 重複する値は削除せず連結させます。(例:「20|20|22」→「15,15,17」)

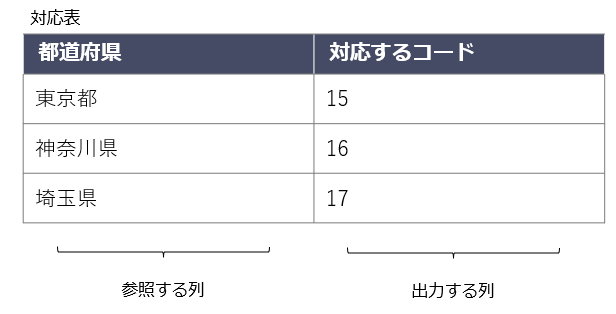

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照することで、ある文字列が一部分でも含まれていたら、ある文字列に変換する…といった変換ができます。

例えば、Aメディア[勤務地]に記載されたデータを、Bメディア[勤務地コード]のデータとして置換する場合に使用します。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ部分一致」を選びます。

図のように設定します。

① 参照する項目を指定します。ここでは[勤務地]の内容を参照するので、[勤務地]をドラッグ&ドロップで設定します。

② プルダウンより、登録した対応表のキーデータ名を選択します。

③ ②で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、 [勤務地]のデータを比べて変換を行います。

④ ③の文字列が、「含まれている」か「先頭にある」を選択して指定します。

⑤ ②で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、③に対応する値として出力されます。

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照することで、ある文字列が一部分でも含まれていたら、ある文字列に変換し連結する…といった変換ができます。

例えば、Aメディア[勤務地]に記載されたデータを、Bメディア[勤務地コード]のデータとして置換し、連結して出力する場合に使用します。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ部分一致連結」を選びます。

図のように設定します。

① 参照する項目を指定します。ここでは[勤務地]の内容を参照するので、[勤務地]をドラッグ&ドロップで設定します。

② プルダウンより、登録した対応表のキーデータ名を選択します。

③ ②で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、[勤務地]のデータを比べて変換を行います。

④ ②で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、③に対応する値として出力されます。

⑤ 置換後の文字列を、再び連結させます。ここでは、「,(カンマ)」で連結させたいので、「,」を直接入力します。

⑥ 重複データの扱いについて、指定します。

削除する … 重複する値は削除して連結させます。(例:「15,17」)

削除しない … 重複する値は削除せず連結させます。(例:「15,15,17」)

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照します。複数の、ある項目のデータの中に、それぞれ対応表で指定した文字列と一致しているデータがあった場合、特定の文字列に置換して出力することができます。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

プルダウンより、変換タイプ「複数列キーデータ変換」を選びます。

図のように設定します。

① プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

② ①で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、指定した条件に対応する値として出力されます。

③ 該当する文字列を、一つだけ取得するのか、全て取得するのか選択します。

一つだけ取得 … 条件に合致する文字列が複数あっても、一つだけ出力する(パターン1)

全て取得 … 条件に合致する文字列が複数あった場合、「|」で連結させた状態で全て出力する(パターン2)

④ 参照する項目を指定します。ここでは[職種] [店舗名]の内容を参照するので、それぞれの項目をドラッグ&ドロップで設定します。

【+】ボタンで、項目は複数追加できます。

⑤ ①で選んだ対応表のどの列の項目をそれぞれ参照するのか、プルダウンで選択します。

文字列が④「に一致する場合」か「含む場合」かを選択して指定します。

変換では、ここで指定した列のデータと、 [職種] [店舗名]のデータを比べて変換を行います。

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照します。

指定した列の文字列が含まれているか確認し、含まれていた場合に同じ行の指定した別の列の文字列に変換していきます。

例えば機種依存文字や、求人原稿で使用してはいけない文字列を置き換えたい場合にご利用下さい。

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ置換」を選びます。

図のように設定します。

① どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

② プルダウンより、変換したい対応表のキーデータ名を選択します。

③ ②で選んだ対応表の置換していきたい文字列が登録されている列を選択します。

④ ②で選んだ対応表の置換後の文字列が登録されている列を選択します。

この変換タイプでは、予め設定しておいた対応表を参照します。

ある項目のデータと、それぞれ対応表で指定した数値を比べて、対応表の中から一番近いデータを判別し、そのデータを検索用のキーデータに置換して出力することができます。

やりたいことの例:「時給」に記載のデータを、一番適した検索用のコードに置換して出力する

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

プルダウンより、変換タイプ「キーデータ範囲比較」を選択します。

図のように設定します。

① プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

② 参照する範囲を指定してフィルターをかけたい場合、使用します。+ボタンで複数のフィルターを設定することも可能です。

左側の入力フォームには、フィルターをかけたいキーワードを入力します。

右側のプルダウンメニューでは、対応表の中からフィルターをかけたい列の項目名を選択します。

③ ①で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

④ 参照する項目を指定します。ここでは[時給]の内容を参照するので、[時給]をドラッグ&ドロップで設定します。

⑤ 条件に合致するデータが2つあった場合、数値の大きい方、小さい方どちらを変換させるか指定します。

⑥ ①で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、③に対応する値として出力されます。

この変換タイプでは、予め登録しておいた対応表を参照します。インポート側のCSVに特定の文字列があれば、対応表を参照し、特定の文字列に置換する…といったことができます。

変換の仕組みは、図のとおりです。

対応表の中で指定した赤枠の列と、インポート側の項目名を比較します。

(この例の場合、Aメディアの[未経験][オープニング]が対象となります。)

変換では、以下のように対応する文字列を出力させることができます。

1行目

…[未経験]に「1」があるので、キーデータを参照し、「12」を出力

2行目

…[オープニング]に「1」があるので、キーデータを参照し、「15」を出力

3行目

…[未経験][オープニング]に「1」があるので、キーデータを参照し、

「12」「15」を出力し「|」でつなげる

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です

プルダウンより、変換タイプ「フラグ管理」を選択します。

図のように設定します。

① プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

② ①で選んだ対応表のどの列の項目を参照するのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、Aメディアの項目名を比べてデータを探し、変換を行います。

③ ①で選んだ対応表の②に、どのような文字列があれば、データを置換させるのかフラグとなる文字列を指定します。

④ ①で選んだ対応表のどの列の項目を出力するのか指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、②に対応する値として出力されます。

⑤ 置換後の文字列を、連結させます。ここでは、「|」で連結させたいので、「|」を直接入力します。

この変換タイプでは、予め登録しておいた対応表の中からランダムで、文字列を出力させることができます。

例えば、Aメディアでは同一の文言で表示させていたものを、Bメディアではランダムで文言を変えたい場合などにご利用いただけます。

対応表の中で指定した列を軸にして、ランダムで文字列を出力させることができます。

どの列の項目をランダム対象とするかについても、指定が可能です。

図のように設定します。

① プルダウンより、先程登録した対応表のキーデータ名を選択します。

② 参照する項目を指定します。ここでは[キャッチ]の内容を参照するので、[キャッチ]をドラッグ&ドロップで設定します。

③ ①で選んだ対応表の何列目を軸とするのか、プルダウンで選択します。

変換では、ここで指定した列のデータと、②のデータを比べて変換を行います。

④ ①で選んだ対応表の何列目をランダム対象とするのか、カンマ区切りで指定します。

変換では、ここで指定した列のデータが、ランダムで出力されるようになります。

この変換タイプでは、キーデータの各行の特定の列に複数の単語を登録しておき、「一番照合率の高い」行の内容を取得することができます。

今までのキーデータの照合では、特定の列の内容で完全一致・部分一致させるしか方法はなかったかと思います。

ですが、今回追加した変換タイプでは、1つの行に照合させたい単語を複数登録しておき、最も合致(=部分一致)した行を出力させることができます。

例えば図のように職種検索キーコードと、「照合させたい単語リスト」を管理している対応表があるとします。

これで、職種テキスト『前職給与保証/新築マンションの建築/施工管理の経験者募集』とあった場合、『建築』『施工』『管理』で部分一致した、『oc01』が取得できます。

(特にIndeed Plus対応における職種検索キーコードなど)上記の例のように、特に特定のテキストの内容から特定のキーデータを選び出す際にご活用ください。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です。

図のように設定します。

① プルダウンより、変換したい対応表のキーデータ名を選択します。

② ①で選んだ対応表の、単語リストが登録されている列を選択します。

③ 単語リストが登録されている区切り文字を入力します。

④ どの項目を参照するのか指定します。

ここでは、[項目1]の内容によって変換する内容を変えるため、[項目1]をドラッグ&ドロップで設定します。

⑤ ①で選んだ対応表の、取得したい列を選択します。

※この変換タイプは、2025年02月時点では実験的な変換タイプです。

この変換タイプでは、駅・路線(・都道府県)の表記揺れのあるテキストをよくあるパターンのズレの補正しながら、媒体の駅・路線に関するキーデータを照合します。

(都道府県に関しては補正は行いませんので、予め整形して頂くようにお願いいたします。)

特に路線のテキストに関してですが、各媒体でテキストの表記揺れが激しい項目でございます。

なるべく都道府県のテキストも含めて設定して頂くとともに、お手数ですが、変換後のチェックはなるべく行って頂くようにお願いいたします。

参照する対応表を作成します。作成できたら、キーデータ登録の手順に沿ってキーデータの登録を行います。

※すでに登録されている場合は不要です。

図のように設定します。

① プルダウンより、照合させたい駅データが登録されたキーデータ名を選択します。

② ①で選んだ対応表の、取得したい列を選択します。

③ インポート側の照合したい、路線のテキストが入った項目をドラッグ・アンド・ドロップで選択します。

④ ①で選んだ対応表の、路線の列を選択します。

⑤ インポート側の照合したい、都道府県のテキストが入った項目をドラッグ・アンド・ドロップで選択します。

※『~~県』となるように調整をお願いいたします。

⑥ ①で選んだ対応表の、都道府県の列を選択します。

⑦ インポート側の照合したい、駅のテキストが入った項目をドラッグ・アンド・ドロップで選択します。

※『~~駅』となるように調整をお願いいたします。

⑧ ①で選んだ対応表の、駅の列を選択します。

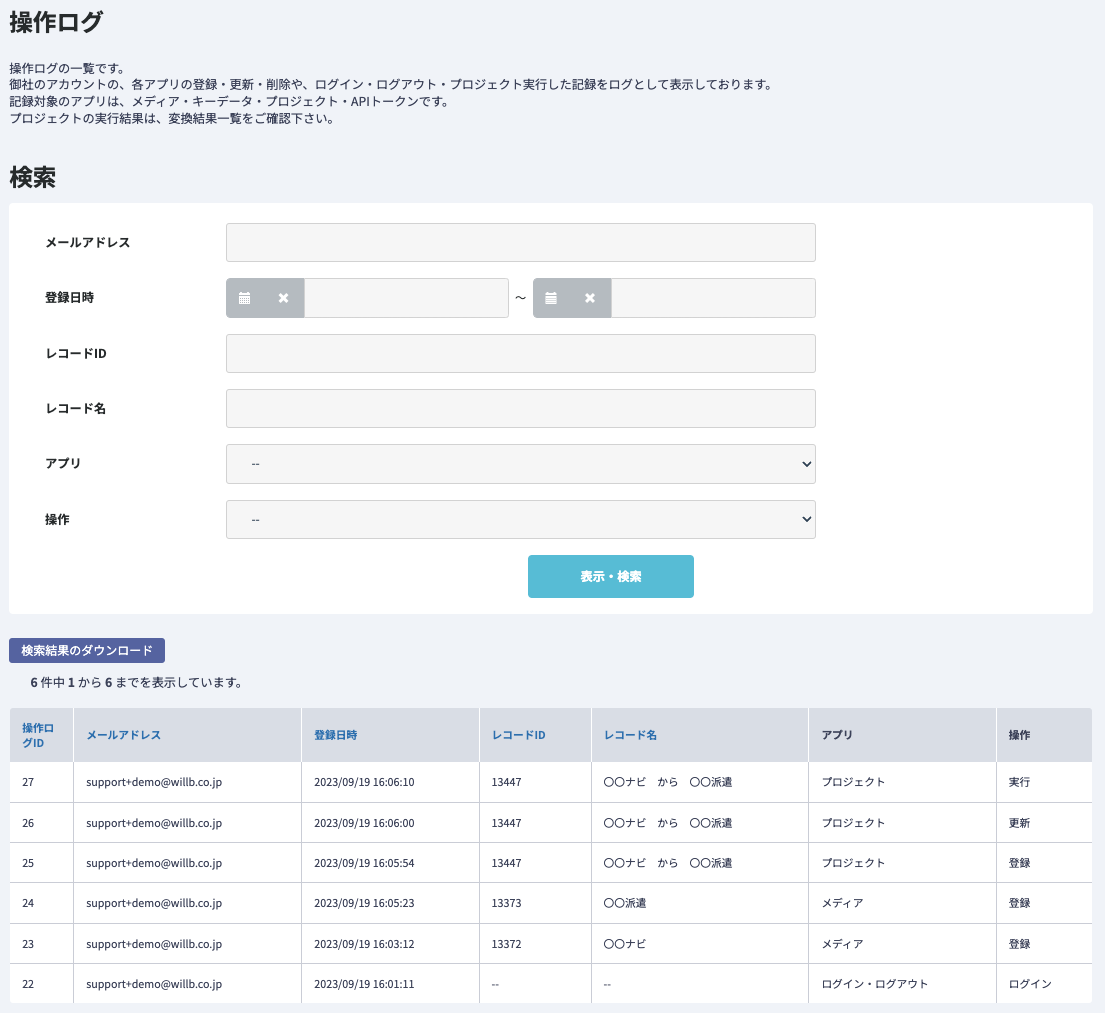

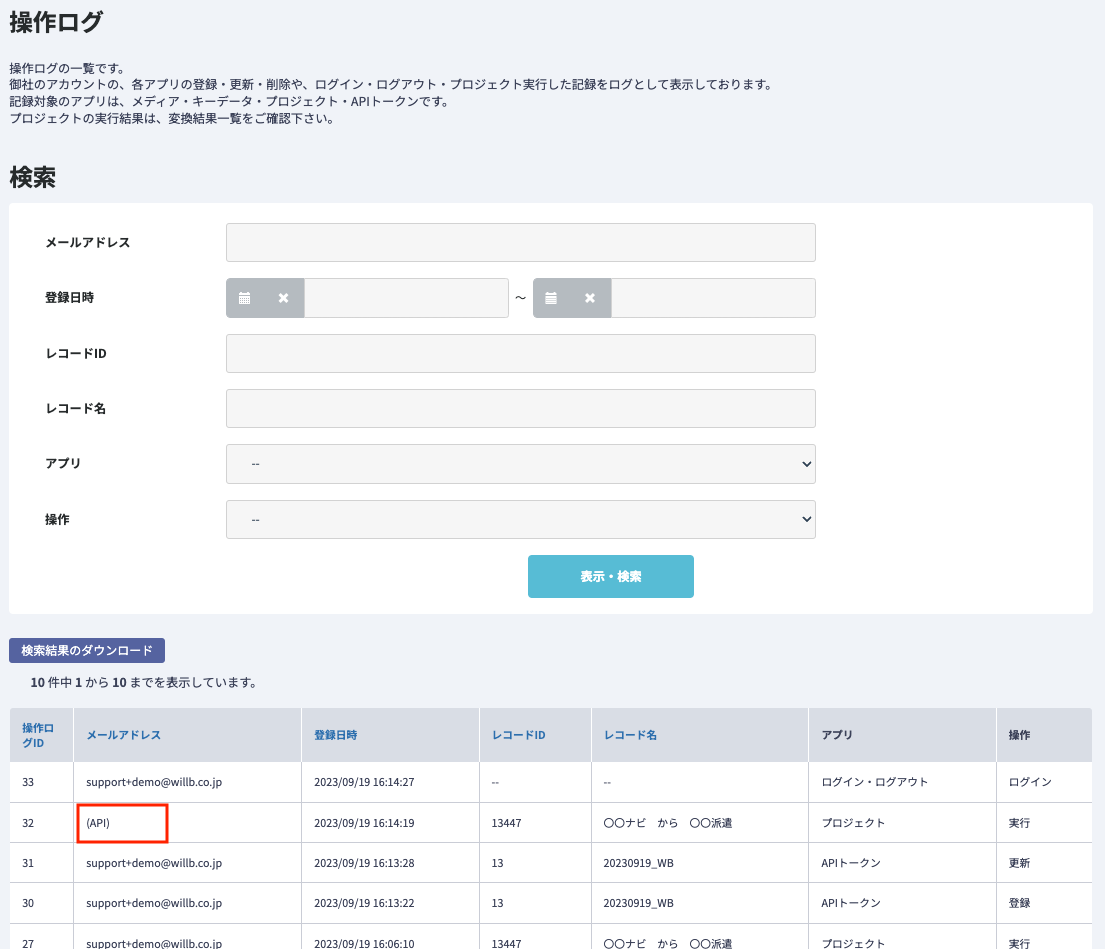

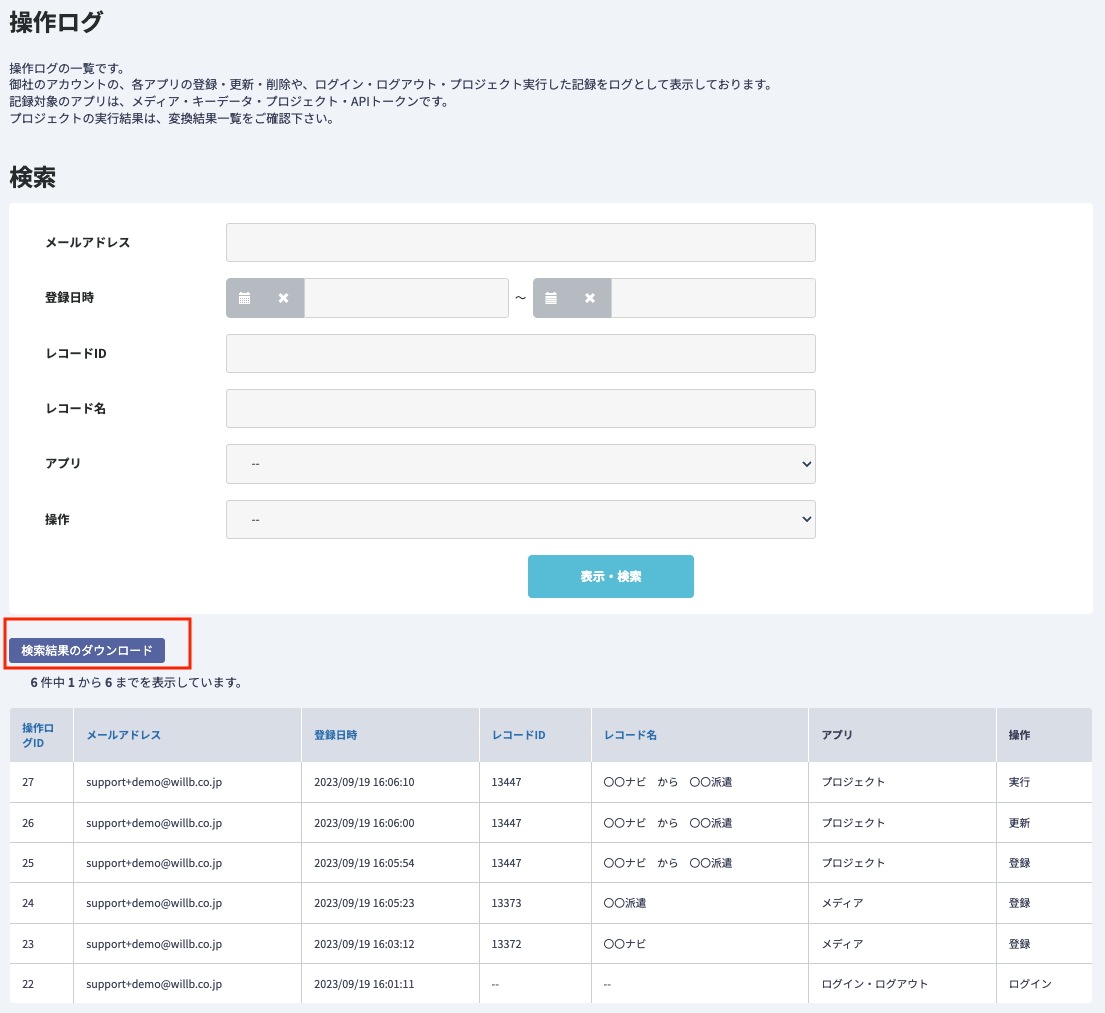

過去の操作を遡る際に、件数が多い場合には、絞り込んだ結果をcsvファイル形式でダウンロードすることが可能です。

今ご覧頂いている「HRデータワープ管理画面マニュアル」の他のページに各媒体への出稿方法を記載しております。

出稿される媒体がございましたら、各媒体のマニュアルをご参照ください。